ラズパイ4は「産業用で魅力的」、広がる活用事例:TechShareがイベントを主催(2/2 ページ)

シングルボードコンピュータなどの販売を手掛けるTechShareは2019年10月30日、日本Raspberry Piユーザグループとともに、「Raspberry Pi(以下、ラズパイ)」の産業利用に関する情報を共有するイベント「Raspberry Pi Industry User Conference 2019」を都内で開催した。【訂正あり】

テレプレゼンスロボットや植物工場にも

ロボット開発を手掛ける京都のスタートアップ企業Keigan(ケイガン)は、ラズパイとカメラを搭載したテレプレゼンスロボット開発キットを紹介した。同キットは2020年春の発売を予定している。同社は、KeiganMotorの開発環境をラズパイにインストールした「KeiganPi」も提供している。

テレプレゼンスロボットは、スマートフォンやタブレットを使い、インターネットを介して遠隔操作できる“分身ロボット”。車輪とカメラの回転に、同社が開発した「モーターモジュール」である「KeiganMotor KM-1U」を用いている。モーターモジュールとは、モーターとドライバーの他、マイコンや無線機能、センサー類を1つの筐体に収めたもの。アウターローター型ブラシレスモーターで、最大トルクは3kgf/cm(0.3N/m)で、回転数は0.0001〜260rpm。

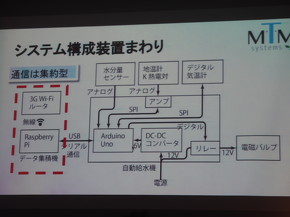

イベントではその他、オムロンはラズパイに対応したセンサーを、電気通信大学認定ベンチャーであるMTMシステムズはラズパイで植物工場を制御するという実証実験を紹介した。この植物工場は、伊豆大島の旧北の山小学校(現在は廃校)の理科室を使い、アシタバを栽培するというもので、理科室の環境を計測する子機として「Arduino」も用いている。MTMシステムズの代表取締役を務める城野遼太氏は、「課題も多く見つかったものの、ラズパイを長期運用する方法は確立できた。近日発売予定のRaspberry Pi 4は、メモリが4Gバイトになる(1Gバイト、2Gバイト版もある)し、シリアル通信の帯域幅も大きくなるので、中小規模の植物工場であれば完全に自立化し得る性能を持っているのではないか。植物工場を制御する端末としてのラズパイは、非常に優秀だといえる」と語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

オムロンがセンサーをラズパイ対応にした狙い

オムロンがセンサーをラズパイ対応にした狙い

オムロンが、新規事業創出を目指すべく2018年4月に創設した「イノベーション推進本部」。そのイノベーション推進本部が2019年1月、新たな取り組みとして、「Raspberry Pi(ラズベリーパイ、以下ラズパイ)」や「Arduino」などのオープンプラットフォームに対応したセンサーを発表した。 ラズパイの産業利用、知っておきたいメリット/デメリット

ラズパイの産業利用、知っておきたいメリット/デメリット

「Raspberry Pi」(以下、ラズパイ)の産業利用に対する注目度が高まっている。ラズパイを産業利用するのであれば、ぜひ知っておきたいメリットとデメリットを、メカトラックスの代表取締役である永里壮一氏に聞いた。 「Raspberry Pi 4」発売、USB 3.0をサポート

「Raspberry Pi 4」発売、USB 3.0をサポート

「Raspberry Pi(ラズベリーパイ、ラズパイ)」を手掛ける英国Raspberry Pi財団は2019年6月24日(現地時間)、最新モデルとなる「Raspberry Pi 4 Model B」を発表した。 スタートアップのIdeinがグランプリを獲得

スタートアップのIdeinがグランプリを獲得

組込みシステム技術協会(JASA)が「ET/IoT Technology 2019アワード」の受賞社を発表した。最高賞のグランプリはスタートアップ企業であるIdeinが獲得した。 半導体商社が“くまのぬいぐるみ”開発を行う理由

半導体商社が“くまのぬいぐるみ”開発を行う理由

2016年3月、NTTドコモなど4社がコミュニケーションパートナー「ここくま」を発表した。ここくまとは、離れて暮らす家族と連絡が取れる“くまのぬいぐるみ”の形をしたロボットだ。4社のうち、開発マネジメントを担当したのが半導体商社のバイテックグローバルエレクトロニクスである。なぜ、同社がくまのぬいぐるみロボットの開発に携わったのか、鈴木裕二氏と西晃彦氏に話を聞いた。