大阪大学とローム、テラヘルツ波の検出感度1万倍:5Gを超えた超高速無線通信へ

大阪大学の研究グループとロームは、共鳴トンネルダイオード(RTD)のテラヘルツ波検出感度を、従来の1万倍に高める方法を共同で開発した。この技術を用い、毎秒30Gビットの高速無線通信実験に成功した。

同期検波方式を用いたRTD受信器で復調

大阪大学大学院基礎工学研究科の冨士田誠之准教授らの研究グループとロームは2019年12月、共鳴トンネルダイオード(RTD)のテラヘルツ波検出感度を、従来の1万倍に高める方法を共同で開発したと発表した。この技術を用い、毎秒30Gビットの高速無線通信実験に成功した。

大阪大学とロームの研究グループは2011年、RTDを用いたテラヘルツ無線通信に、初めて成功した。RTDは基本波でテラヘルツ発振が可能なため、トランジスタに比べて回路構成が簡単で、小さい電力消費で動作できるなどの特長がある。ただこれまでは、送信器からのテラヘルツ波出力が十分ではなく、通信速度は毎秒9Gビットにとどまっていたという。

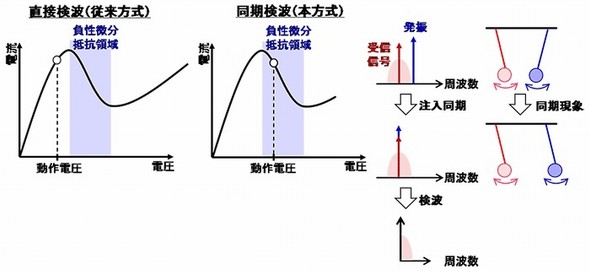

研究グループは今回、RTDを検出器として活用することにした。RTDは通常、動作電圧を負性抵抗領域に設定すると発振するが、検出器としての動作は不安定になるという。ところが、検出したテラヘルツ波とRTDの発振周波数が一致した場合、注入同期現象によって発振出力が検出動作に寄与し、検波出力が増大することが分かった。

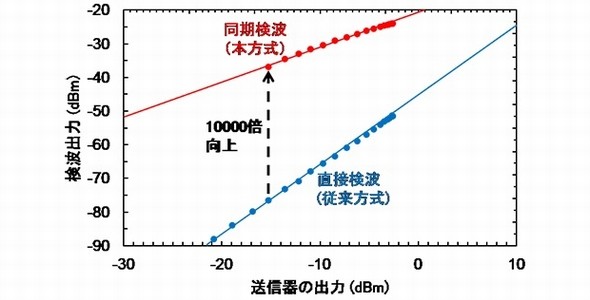

開発した同期検波方式と従来の直接検波方式を比べると、テラヘルツ波の検出感度は1万倍も向上したという。

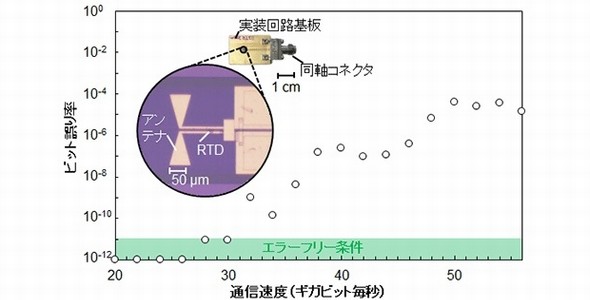

研究グループは、350GHz動作のRTD送信器から出力されたテラヘルツ波を、オンオフ変調方式で無線伝送し、開発した同期検波方式によるRTD受信器を用いて復調した。この結果、高い信号強度が得られ、毎秒30Gビットの通信に成功した。この通信速度は、電子デバイス送受信器を用いた誤り訂正なしのエラーフリー無線通信としては最高値となり、非圧縮スーパーハイビジョン映像(8K Dual Green方式)の伝送も可能な値だという。

研究グループによれば、将来は毎秒100Gビットを超える高速通信も可能とみている。動作周波数を2THzまで高めると、分光分析や非破壊検査、分解能が高いレーダーへの応用など、高速通信以外の用途にも適用できるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

阪大ら、生体計測用の有機差動増幅回路を開発

阪大ら、生体計測用の有機差動増幅回路を開発

大阪大学らは、極めて薄く軽量の生体計測用信号増幅回路を開発した。外乱ノイズを低減する機能を搭載しており、歩行中でも高い精度で生体計測が可能となる。 電子スピン情報の読み取りに成功

電子スピン情報の読み取りに成功

大阪大学らの研究グループは、単一光子から作られる単一電子スピンの計測技術を開発し、電子スピン情報を読み取ることに成功した。 ナノ構造体のマグネタイトで、相転位特性を観察

ナノ構造体のマグネタイトで、相転位特性を観察

大阪大学は、強相関酸化物のマグネタイトで10nmサイズの立体構造体を作製し、欠陥の少ない領域で、優れた伝導特性(転移特性)を観察することに成功した。 東大ら、ナノチューブで巨大な光起電力効果発見

東大ら、ナノチューブで巨大な光起電力効果発見

東京大学らの共同研究グループは、二硫化タングステンナノチューブにおいて、バルク光起電力効果(BPVE)が大幅に増幅されることを発見した。 銅に色素を塗るだけでスピン流−電流変換が発現

銅に色素を塗るだけでスピン流−電流変換が発現

東京大学、理化学研究所なんどの研究グループは2019年9月、色素を銅の表面に塗るだけでスピン流を電流に変換する機能が発現したと発表した。 室温で高速かつ高感度にテラヘルツ電磁波を検出

室温で高速かつ高感度にテラヘルツ電磁波を検出

東京大学生産技術研究所は、MEMS技術で作製した共振器構造を用い、室温環境で高速かつ高感度にテラヘルツ電磁波を検出できる素子を開発した。