超音波センサーが自動運転やロボット、オフィス機器などの高度化を支援:福田昭のデバイス通信(242) 2019年度版実装技術ロードマップ(52)(2/2 ページ)

今回は超音波センサーを取り上げる。超音波センサーの原理と種類を説明する。

自動車、掃除ロボット、スマートフォン、複写機などが搭載

話題が逸れた。本題に戻そう。超音波の発信と受信には通常、圧電セラミックスを使う。圧電セラミックスには電圧を印加すると伸縮し、機械的な変形によって電圧を発生するという性質がある。前者の性質を利用して超音波を発信し、後者の性質を利用して超音波を受信する。

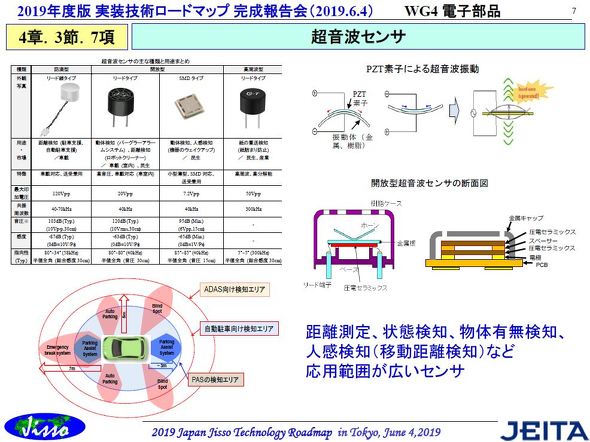

超音波センサーの概要。左上は主な種類と用途。左下は防滴型超音波センサーを搭載した自動車の検知範囲。右上は圧電セラミックス(PZT)を使った超音波発生の原理。右中央は開放型超音波センサーの断面構造図。出典:JEITA(クリックで拡大)

超音波センサーは構造や周波数などの違いによって、主に4種類に分かれる。「防滴型」「開放型(リードタイプ)」「開放型(表面実装タイプ)」「高周波型」である。

「防滴型」は「防水型」とも呼ばれており、屋外での使用を前提に防滴・防水の金属ケースにセンサーを密閉している。単体で送受信を兼用する。主な用途は自動車の近距離検知(駐車支援)である。超音波の周波数は40kHz〜70kHz。大きさは例えば直径14mm×厚さ9mmである。

「開放型(リードタイプ)」は、上面に穴が空いた開放構造となっているケースにセンサーを収容している。高い音圧と高い感度を特長とする。穴が空いているので、使用場所は屋内である。また単体では送信用と受信用のどちらかとなる。主な用途は自動車の防犯用アラーム(バーグラアラーム、カーアラーム、オートアラームなど)や住宅用掃除ロボット、民生用ドローンなどである。超音波の周波数は40kHz。大きさは例えば直径10mm×厚さ7mmである。

「開放型(表面実装タイプ)」は、「開放型(リードタイプ)」と同様に上面に穴が空いたケースにセンサーを収容している。違うのは、ケースが表面実装タイプであること、単体で送受信を兼ねること、小型薄型であること、感度はリードタイプよりも低いこと、などである。主な用途は、普通紙複写機の人体検知による起動、スマーフォンの近接センサーなど。超音波の周波数は40kHz。大きさは例えば5.2mm角×厚さ1.2mmである。

「高周波型」は、普通紙複写機やプリンタ、スキャナーなどの紙送りで、2枚以上が送られることを検知することに特化したもの。単体では送信用と受信用があり、紙を挟むように送信用センサーと受信用センサーを配置する。超音波の反射ではなく、減衰量から紙の枚数を推定する。超音波の周波数は300kHzとかなり高い。大きさは例えば直径10mm×厚さ7mm。

(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

代表的なMEMSセンサーとその応用(前編)

代表的なMEMSセンサーとその応用(前編)

代表的なMEMSセンサーとその用途を前後編で説明する。今回は加速度センサーとジャイロセンサーについて解説する。 電子回路を雑音から保護する積層チップバリスタ

電子回路を雑音から保護する積層チップバリスタ

今回から、EMC対策部品のうち、電子回路を雷サージや静電気放電(ESD)などの雑音から保護する部品を説明する。まずは「積層チップバリスタ」について解説する。 EMC規制の始まりと、EMC対策部品の働き

EMC規制の始まりと、EMC対策部品の働き

「2019年度版 実装技術ロードマップ」を紹介するシリーズ。今回から、「4.2 EMC対策部品」の概要を解説していく。まずは、EMC規制の始まりやEMC対策の考え方、EMC対策部品の主な機能について解説する。 10cm〜長距離まで1つで計測できる超音波センサー

10cm〜長距離まで1つで計測できる超音波センサー

村田製作所は「オートモーティブ ワールド2020」(2020年1月15〜17日、東京ビッグサイト)で、独自の技術で残響振動の影響を抑え、10cmの近距離検知を実現した送受分離型超音波センサーモジュールを展示した。2023年ごろの量産化を目指している。 “事故ゼロ”に向け車載用センサーの展開を強化

“事故ゼロ”に向け車載用センサーの展開を強化

ON Semiconductor(オン・セミコンダクター)は、「車載センシングソリューション」に関する記者説明会を開催、LiDAR(ライダー)用センサーなど3製品も同時に発表した。