理研、「創発インダクター」の室温動作に成功:インダクタンスの符号反転も観測

理化学研究所(理研)は、「創発インダクター」の室温動作に成功した。従来に比べ動作温度を大幅に向上させたことで、創発インダクターの実用化に弾みをつける。

素子の体積は従来品の10万分の1で、インダクタンスは同水準

理化学研究所(理研)創発物性科学研究センターの研究グループは2021年8月、「創発インダクター」の室温動作に成功したと発表した。従来に比べ動作温度を大幅に向上させたことで、創発インダクターの実用化に弾みをつける。

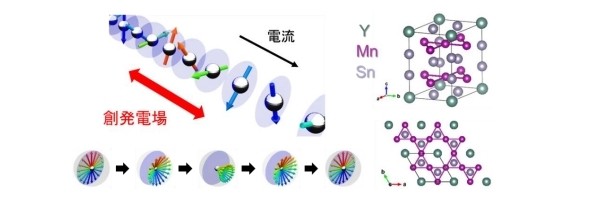

らせん磁気構造を電流駆動すると、電流と同じ方向に「創発電場」が発生する。この創発電場を用いたインダクター素子を創発インダクターと呼ぶ。従来のインダクターとは異なり、素子を小さくするとインダクタンスが増大するため、微細化に有効だという。

創発インダクターは、「Gd3Ru4Al12(Gd:ガドリニウム、Ru:ルテニウム、Al:アルミニウム)」という磁性体を用い、2020年に初めて実証された。ところがこの物質は、らせん磁気構造を保持できる温度が約20K(−253℃)以下と低く、実用化に向けて大きな課題となっていた。

研究グループは今回、室温動作の創発インダクター素子を作製するため、「YMn6Sn6(Y:イットリウム、Mn:マンガン、Sn:スズ)」というらせん磁性体に着目した。らせん磁気構造を低温から330K(57℃)まで維持できるからだ。

実験ではまず、YMn6Sn6の単結晶を数十マイクロメートルの直方体に加工し、創発インダクター素子を作製した。従来の小型インダクタンスに比べ、素子の体積は約10万分の1である。

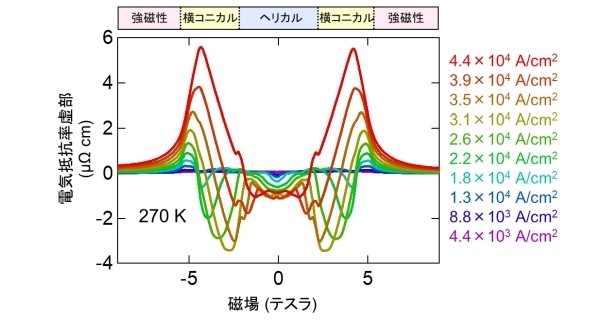

作製した創発インダクター素子を用い、温度と磁場を変化させながらインダクタンスの大きさを測定した。物質固有の創発インダクタンス特性を評価するために、長さと断面積で規格化した「電気抵抗率虚部」を用いた。作製した素子は、電気抵抗率虚部が1μΩcmの時、インダクタンスの大きさは1.8μHに相当する比例関係にあるという。

実験の結果から、YMn6Sn6を用いた創発インダクター素子は、300K(27℃)の室温でも動作することが分かった。しかも、市販品に比べ素子の体積は10万分の1というサイズでありながら、インダクタンスは1μHと同等レベルである。また、温度や磁場、電流密度の変化に応じて、「正」と「負」の創発インダクタンスが入れ替わるなど、両方を単一の素子で実現できることも確認した。

創発インダクタンスの符号反転は、電流密度によって引き起こすことができ、電気的な符号制御が可能である。なお、両符号の創発インダクタンスが共存している現象は、今回初めて観察された。これは、創発インダクタンスを生み出す機構が、複数存在していることを示すものだという。

今後は新たな材料を用いるなどして、高周波の領域でも利用できる創発インダクター素子の開発などにも取り組む予定である。

今回の研究成果は、理研創発物性科学研究センター強相関物性研究グループの北折曉研修生(東京大学大学院工学系研究科博士課程2年)や金澤直也客員研究員(東京大学大学院工学系研究科講師)、強相関理論研究グループの永長直人グループディレクター(東京大学大学院工学系研究科教授)および、十倉好紀センター長(理研強相関物性研究グループグループディレクター、東京大学卓越教授/東京大学国際高等研究所東京カレッジ)らによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

理研ら、機械学習法で「量子スピン液体」を解明

理研ら、機械学習法で「量子スピン液体」を解明

理化学研究所(理研)らの共同研究チームは、機械学習を用いて「量子スピン液体」を解明した。スーパーコンピュータ「富岳」などを活用して大規模計算を行い実現した。 単純立方格子状に3次元自己集合した超結晶を作製

単純立方格子状に3次元自己集合した超結晶を作製

理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター創発超分子材料研究チームは、硫化鉛(PbS)のコロイド量子ドットをゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)処理することで、配位子密度が制御できることを明らかにし、単純立方格子状に3次元自己集合した超結晶の作製に成功した。 理研、高移動度で低電圧駆動の有機半導体材料発見

理研、高移動度で低電圧駆動の有機半導体材料発見

理化学研究所(理研)は、キャリア移動度が30cm2/Vs超と極めて高く、低電圧で駆動する有機半導体材料を発見したと発表した。ディスプレイやIDタグなどへの応用が期待される。 スパコン「富岳」が3期連続で4冠達成

スパコン「富岳」が3期連続で4冠達成

富士通は2021年6月29日、同社と理化学研究所(理研)が共同開発したスーパーコンピュータ(スパコン)「富岳」が、世界のスパコン関連ランキングにおいて、「TOP500」「HPCG(High Performance Conjugate Gradient)」「HPL-AI」「Graph500」の全てのベンチマークにおいて第1位を獲得したと発表した。 理研、3量子ビットもつれ状態の生成に成功

理研、3量子ビットもつれ状態の生成に成功

理化学研究所(理研)は、シリコン量子ドットデバイスでは初めて、3量子ビットもつれ状態を生成することに成功した。大規模量子コンピュータの開発に弾みをつける。 第一原理計算で結晶の性質を解析する手法を開発

第一原理計算で結晶の性質を解析する手法を開発

理化学研究所(理研)と大阪大学の共同研究チームは、ニューラルネットワークを用いて、固体結晶の電子状態に関する第一原理計算を、精密に行うことができる新たな手法を開発した。