株価データベースを「Docker」で作ってみる:「お金に愛されないエンジニア」のための新行動論(4)(1/12 ページ)

今回は、株価情報のデータベースを「Docker」で作ってみます。長いエンジニア生活で私が学んだこと――。それは、「自力で作らなかったものは、結局、自分の”モノ”にはならない」ということです。だからこそ、やってみるのです。

今回のテーマは、すばり「お金」です。定年が射程に入ってきた私が、あらためて気づいたのは、「お金がない」という現実でした。2019年には「老後2000万円問題」が物議をかもし、基礎年金問題への根本的な解決も見いだせない中、もはや最後に頼れるのは「自分」しかいません。正直、“英語に愛され”なくても生きていくことはできますが、“お金に愛されない”ことは命に関わります。本シリーズでは、“英語に愛されないエンジニア”が、本気でお金と向き合い、“お金に愛されるエンジニア”を目指します。⇒連載バックナンバー

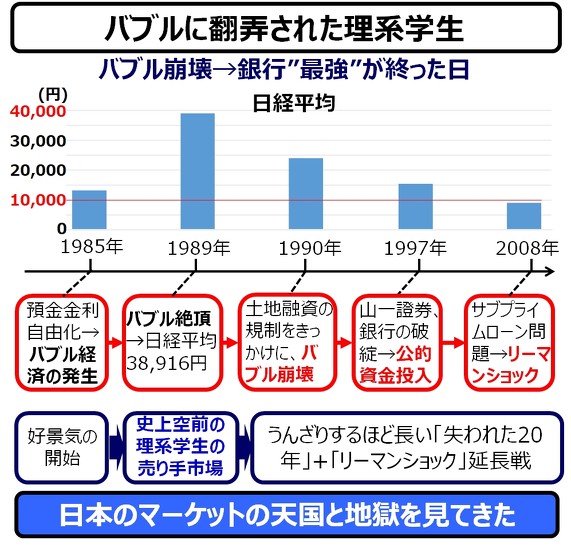

求人倍率「200倍」という時代

1990年ごろのバブル経済絶頂期、私の学部(工学部)の求人倍率は200倍でした ―― うそ偽りなく、工学部の学生1人に対して平均200社からの求人があったのです。

もちろん、求人してきている会社は、社員数10万人の大企業から、社員数10人の中小企業を含んだ数ですので、学生側の希望を考慮すれば、この倍率は、実質的には1桁下がると見るべきですが、少なくとも「就職できない」という状況は考えられず、その当時、『就活』という言葉は存在しなかったのです。

私と同世代の方は、この話を感慨深く思い出しているかもしれません。そして、多くの読者の皆さんは、この事実に不快を感じたかもしれませんが ―― 安心してください。バブル期採用の理系学生が、その後、どのような人生を歩むことになったかを知れば、あなたの溜飲は、たちまち簡単に下がるはずです。

日本の企業の多くは、海外の研究所、特にIT関連の研究所が、「イノベーション」に値する華々しい研究成果の発表を見て、『研究所という”箱”を作れば、イノベーションが、自動販売機のように出てくる』という、アホな夢を見ました。

そして、バブル期には、日本中の企業が、その”箱”を作るだけの十分な資金がありました。

こうして、日本中に”研究所”の建築ラッシュが行われました。そして程なくして、『研究所が、イノベーションの自動販売機ではなかったこと』を、私たち研究員が証明してみせました。イノベーションは、そんなにポコポコ出てくるようなものではなかったのです。

当然、ここ(バブル崩壊後)から始まるのは、研究所のお取りつぶしです。

バブル期採用の研究員たちは、研究所という居場所を求め、その後、『カナンの地を目指して放浪しつづける民族』と、同じような道を歩むことになります。

研究所に残留した者たちにとっても、つらい日々が始まります。『成果、即、金』を要求される研究というものを強いられる日常の開始です。思えば、この時期から、わが国の「基礎研究」の文化が壊れ始め、自分でモノを作って試すことが軽んじられ、技術大国日本の崩壊が始まったと思います。

それが、どれほど過酷なものであったか……それを、今の私(サラリーマン研究員)の口から語ることはできません ―― もうしばらく時間をください。もう、それほど長くはない時間のはずです。

話を戻します。

この日本のバブル期の、「バブル求人倍率」を作り出したのは、従来の製造業、社会インフラサービス(水道、土木、電機、エネルギー)の会社からの求人に加えて、(1)ソフトウェア産業、(2)情報インフラサービス事業、そして(3)金融サービス業界からの求人でした。

上記(1)のソフトウェア産業は、今では普通の社会インフラになっていますが、1990年当時、ソフトウェアは「原則として、自分で作るもの(プログラミングするもの)」であり、市販のパッケージ製品は、ほとんどありませんでした*)。なにしろ、私は、統計解析ソフトを自作していたくらいです。

*)ただし、IBMや富士通、日立、NECなどの日本の大手メーカーが生産していたメインフレームやスパコン用の計算パッケージは除きます。

上記(2)の、通信インフラ事業の会社に関しては電話会社しかありませんでした。そもそも、データ通信という考え方がなかったのです(本当)。

モデムという装置で、デジタルデータを音声データに変換(誤植ではありません。”デジタル→アナログ変換”)して、受話器から送信するしかありませんでした。”カップラー”とか”モデム”とか言う装置を使って、データやゲーム用のソフトウェアを送信していたのです。

さて、問題は、(3)の金融サービス業界です。なぜ、工学部に銀行や証券会社*)からの求人があったかというと、これもまた(1)(2)とガッチリ連携しているのです。というのも、『コンピュータ+通信』という厄介なものが、金融業界にも入り込んできたからです。

*)当時、ノンバンク(銀行以外の金融機関)といえば、消費者金融(サラリーマン金融)のイメージでした。

それまでは、金融マン(今となっては、この”マン”という言い方も、ちょっと引っ掛かりますが)の経験とカンと人脈が取引のメインだったのですが、『コンピュータ+通信』によって、金融取引のトランザクションは爆発的に増え、かつ、従前の属人的な取引では対応が追い付かなくなりつつありました。

金融商品の売買が、標準偏差、分散、予測、リスクなどという数値と、コンピュータと、通信によって行われるようになってくると、人間は、その膨大な速度と量についていけなくなりました。コンピュータのアルゴリズムは、人間の思考や感情に左右されずに動き続けるので、経験豊かな金融マンですら、市場に対応できなくなってきたのです。

このようにコンピュータと通信で支配された市場と相対し続けていくためには、同じように数値的アプローチで金融を考え、または、投資システムを組み、金融商品を設計・開発することのできる”エンジニア(技術者)”による、新しい技術が避けて通れなくなってきたのです―― これが金融工学です。

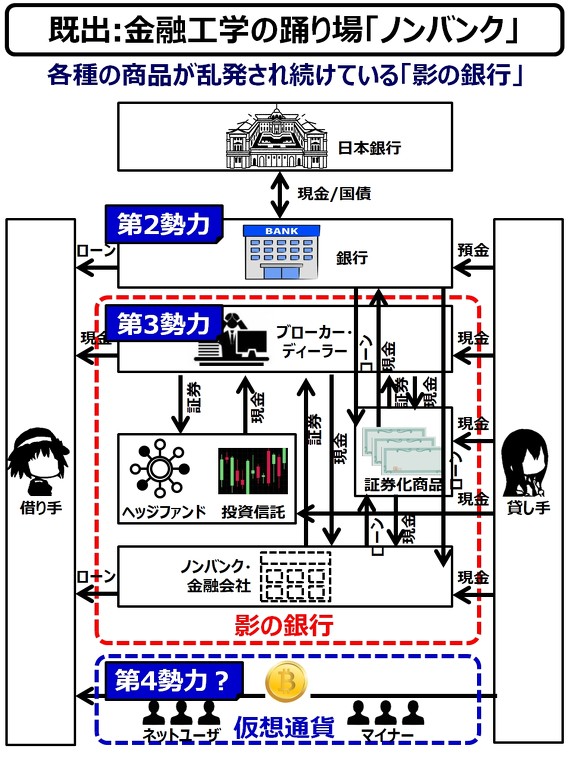

この金融工学のメインステージは、銀行よりも、むしろ銀行を介さない市場、いわゆる「ノンバンク」というわれる分野で活用されていくことになります(後述)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.