理研、シリコン量子ビットで量子誤り訂正を実現:量子コンピュータの大規模化に対応

理化学研究所(理研)は、シリコン量子ドットデバイス中の電子スピンを用いて、3量子ビット量子誤り訂正を実証した。シリコン半導体を用いた量子コンピュータを実現するための基本技術として注目される。

3量子ビットの位相誤り訂正回路を実装

理化学研究所(理研)の研究チームは2022年8月、シリコン量子ドットデバイス中の電子スピンを用いて、3量子ビット量子誤り訂正を実証したと発表した。シリコン半導体を用いた量子コンピュータを実現するための基本技術として注目される。

量子コンピュータは、不純物や熱などによる雑音の影響を受け、量子情報に誤りが生じることがあるという。このため、実用レベルで量子計算を行うには、誤りを訂正する回路(量子誤り訂正)を実装する必要がある。これを実現するには、最低でも3つの量子ビットが必要になるという。2量子ビットによる量子ゲートは既にあるが、3つ以上の量子ビットを高い精度で制御するのは、極めて難しかったという。

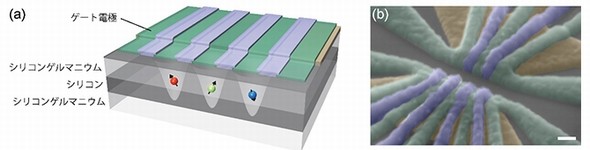

研究チームは今回、シリコン量子ドットデバイス中の電子スピンを用いた量子ビットデバイスを作製し、3つの量子ビットによる量子誤り訂正を実現した。具体的にはシリコン/シリコンゲルマニウム半導体基板上に微細加工を行い、量子ドット構造を作製した。ゲート電極に印加する電圧を制御すれば、高い自由度で量子ドットを形成し、その電子スピンの状態を制御できるという。

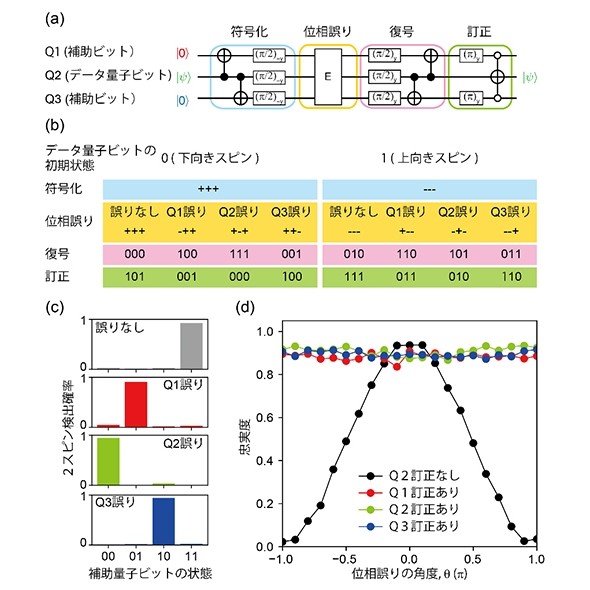

研究チームはこれまで、2量子ビットまでの量子ゲートを実現してきた。今回の研究では、これに加え3量子ビットゲートの「Toffoliゲート」を実現した。Toffoliゲートは2つの補助量子ビットが両方とも「0」状態の時にだけ、対象となる量子ビット(データ量子ビット)の状態を反転させることができる。量子誤り訂正では、検出した誤りに基づき、データ量子ビットの状態を訂正することができるという。

量子誤り訂正の実験では、このToffoliゲートを用いて、3量子ビットの位相誤り訂正回路を実現し、シリコン量子ビット試料に実装した。この試料を用いて、量子誤りの検出と、初期状態への復元が可能なことを確認した。

今回の成果は、理研創発物性科学研究センター量子機能システム研究グループの武田健太研究員、野入亮人基礎科学特別研究員、樽茶清悟グループディレクター(量子コンピュータ研究センター半導体量子情報デバイス研究チームチームリーダー)らの研究グループによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

理研、ピーク出力1.1GWのアト秒レーザーを開発

理研、ピーク出力1.1GWのアト秒レーザーを開発

理化学研究所(理研)は、従来の100倍以上となるギガワット(GW)級のピーク出力を可能にした「アト秒レーザー」を開発した。光シンセサイザーの電場を変化させることで、発生するアト秒レーザーのパルス波形を制御することにも成功した。 比誘電率を光で制御できる液晶性強誘電体を開発

比誘電率を光で制御できる液晶性強誘電体を開発

理化学研究所(理研)は、可視光に応答し比誘電率が約100倍も変化する液晶性強誘電体を開発した。この材料を電極で挟めば、フォトコンデンサー素子を実現できるという。 理研、室温で単一スキルミオンの電流駆動に成功

理研、室温で単一スキルミオンの電流駆動に成功

理化学研究所(理研)の研究グループは、室温環境においてキラル磁性体中の単一スキルミオンを電流で駆動させることに成功、その動的振る舞いを観察した。 富岳、機械学習処理能力でも世界1位を獲得

富岳、機械学習処理能力でも世界1位を獲得

理化学研究所と富士通は2021年11月18日、スーパーコンピュータ「富岳」が機械学習処理ベンチマーク「MLPerf HPC」の1つで世界第1位を獲得したと発表した。MLPerf HPCは、単位時間あたりに深層学習モデルをいくつ学習できるか(スループット性能)を測定するもので、今回、富岳の約半分の規模を用いて計測した結果、他システムの性能と比較し約1.77倍の処理速度を達成したという。 性能と演算量を調整可能なスケーラブルAI技術

性能と演算量を調整可能なスケーラブルAI技術

東芝と理化学研究所(理研)は、学習済みAIの性能をできる限り落とさずに、演算量を調整できる「スケーラブルAI技術」を開発した。プロセッサの処理能力が異なる応用システムの場合でも、AIエンジンの共有化が可能となる。 理研、「創発インダクター」の室温動作に成功

理研、「創発インダクター」の室温動作に成功

理化学研究所(理研)は、「創発インダクター」の室温動作に成功した。従来に比べ動作温度を大幅に向上させたことで、創発インダクターの実用化に弾みをつける。