東京大、純青色発光量子ドットの精密合成に成功:QDの動的構造も原子レベルで解明

東京大学は、純青色発光量子ドットを高精度かつ無欠陥で合成し、ディスプレイ発色の国際規格「BT.2020」が定める「純粋な青色(467nm)」に極めて近い発光波長(463nm)を実現した。

BT.2020が定める「純粋な青色」に極めて近い発光を実現

東京大学大学院理学系研究科化学専攻の中村栄一特別教授らによる研究グループは2022年11月、純青色発光量子ドットを高精度かつ無欠陥で合成し、ディスプレイ発色の国際規格「BT.2020」が定める「純粋な青色(467nm)」に極めて近い発光波長(463nm)を実現したと発表した。

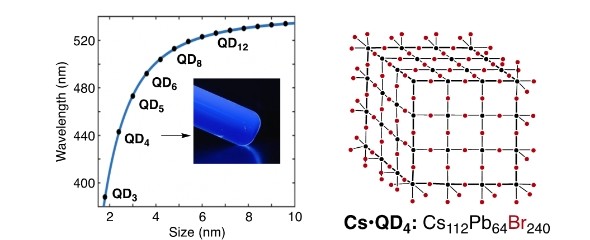

次世代ディスプレイ技術として、量子ドット(QD)を用いた発光ダイオード(QD-LED)が注目されている。QDは数nmから数十nmの結晶構造をしており、材料や結晶サイズを変えることで容易に発光波長の制御ができるという。

QD材料としてこれまでは、カドミウム(Cd)系が用いられてきた。近年は色純度の高い「ペロブスカイトQD」が注目されている。ただ、ペロブスカイトQD材料でも、赤色と緑色の性能改善は進むが、青色は合成が難しく、安定性も悪いという課題があった。

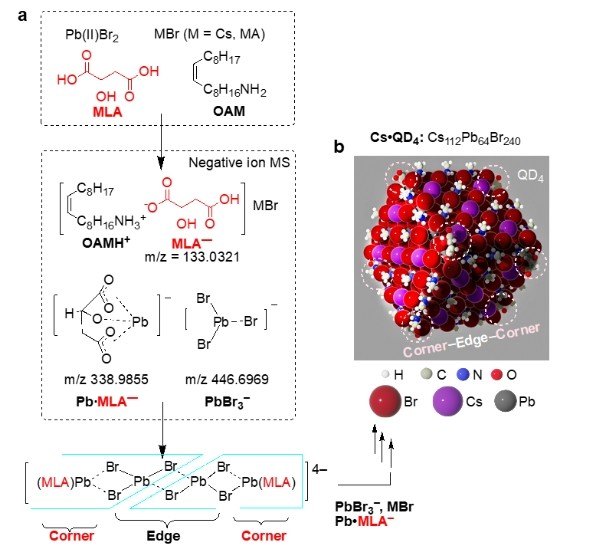

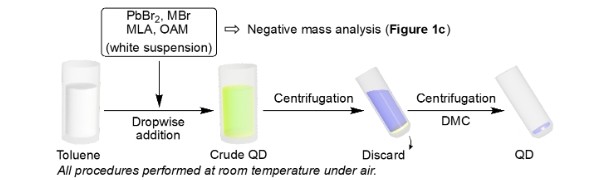

研究グループは今回、QD調製法について基本的な発想を転換した。従来は反応温度制御によるトップダウン型により合成してきた。この方法だと、QDのサイズや構造をそろえるのが極めて難しかったという。そこで、原子と分子から組み上げていくボトムアップ型の「自己組織化による精密合成」を新たに開発した。これによって、一辺当たり4つ、合計64個の鉛原子からなる立方体の純青色ペロブスカイトQD(論文ではQD4と呼ぶ)を合成することに成功。発光波長463nmで半値幅15nm、蛍光量子収率97%という、純青色に極めて近い発光を実現した。

合成したQDを用い、山形大学の城戸淳二教授や千葉貴之助教と共同で、QD-LED素子を作製し、電流を注入した。この素子では発光波長464nm/半値幅15nmのLED発光を観測したという。

さらに、単分子原子分解能時間分解電子顕微鏡法(SMART-EM)という分析手法を用い、ナノ結晶の構造や表面の配位子の位置を、原子レベルの精度で初めて解明したという。そして、このQDが64個(4×4×4)のPb原子で構成される、一辺が約2.5nmの立方体であることを決定した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東京大ら、穴径6μm以下の微細な加工を実現

東京大ら、穴径6μm以下の微細な加工を実現

東京大学と味の素ファインテクノ、三菱電機、スペクトロニクスは、半導体パッケージ基板に穴径6μm以下の微細な加工を行うための技術を開発した。LSIのさらなる微細化や大規模なチップレット集積システムを支える技術として注目される。 量子光のパルス波形を自在に制御する新手法を開発

量子光のパルス波形を自在に制御する新手法を開発

東京大学は、NTTや情報通信研究機構、理化学研究所の研究チームと共同で、量子光のパルス波形を自在に制御する新たな手法を開発した。量子光源となる「量子任意波形発生器」の核となる技術で、新手法を用い大規模光量子コンピュータの作動に必要となる特殊なパルス波形を持つ量子光の生成に成功した。 東京大学ら、熱伝導率が極めて高いCNF糸を開発

東京大学ら、熱伝導率が極めて高いCNF糸を開発

東京大学らによる研究グループは、熱伝導率が極めて高いCNF(セルロースナノファイバー)糸を開発した。試作したCNF糸の熱伝導性は、紙などの木質バイオマスに比べ100倍以上になり、放熱性能が求められるフレキシブルプリント基板などへの応用が期待されている。 可視・電波透過性が高い透明反射遮熱フィルム開発

可視・電波透過性が高い透明反射遮熱フィルム開発

東京大学は、省エネガラス窓に応用できるフレキシブルな「透明反射遮熱フィルム」を開発した。可視光や電波の透過性が高く、熱線を遮る能力にも優れている。5G(第5世代移動通信)で用いられるマイクロ波帯域の電波を遮ることも無いという。 東京大ら、ひずみで反強磁性体の磁気状態を制御

東京大ら、ひずみで反強磁性体の磁気状態を制御

東京大学は、ブリティッシュコロンビア大学などからなる国際共同研究グループと共同で、反強磁性体「Mn▽▽3▽▽Sn」の磁気状態を、結晶のひずみによって制御することに成功した。開発した制御技術を用いることで、MRAMのさらなる高速化と高密度化を実現することが可能になるという。 光に対し安定性と分解性を両立した新材料を開発

光に対し安定性と分解性を両立した新材料を開発

東京大学は、光に対する長期安定性を維持しつつ、光と酸を同時に作用させたときだけ分解する「高分子材料」を開発したと発表した。