近赤外光センサーを開発、近赤外光を可視光に変換:75%の効率で電気信号に変換

帝京科学大学は、微弱な近赤外光を高い効率で可視光に変換できる材料を用い、「近赤外光センサー」を開発した。微弱な近赤外光を75%の効率で電気信号に変換することができるという。

コアシェル型希土類系アップコンバージョンナノ粒子を開発

帝京科学大学生命環境学部自然環境学科の石井あゆみ准教授らによる研究グループは2022年12月、微弱な近赤外光を高い効率で可視光に変換できる材料を用い、「近赤外光センサー」を開発した。微弱な近赤外光を75%の効率で電気信号に変換することができるという。

近赤外領域の光を検出するため、これまではインジウムガリウムヒ素(InGaAs)などの材料が用いられてきた。ところが、レアメタルのためコスト高となり、ノイズによる制約などもあったという。そこで注目されているのが、既存の技術や材料を用い、「近赤外光を可視光に変換する」技術である。ただ、この技術にも発光効率や輝度が低いなど、実用化に向けて解決すべき課題があった。

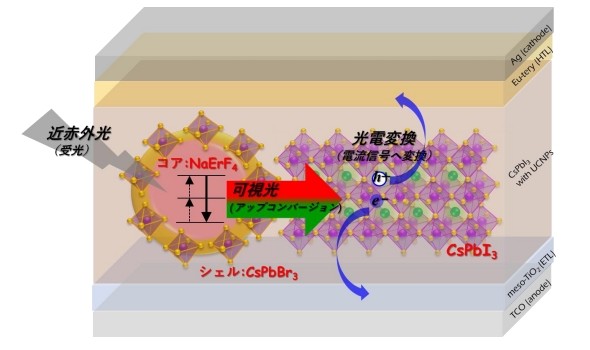

研究グループは今回、微弱な近赤外光を高い効率で可視光に変換できる「コアシェル型希土類系アップコンバージョンナノ粒子」を開発した。粒子内のエルビウム(Er)濃度を最大にすることで、近赤外光吸収強度を従来の100倍に引き上げた。また、表面に被覆されている鎖状有機分子を低振動の無機層に置き換えた。ここで無機層に用いた材料は「CsPbBr3(セシウム鉛ハロゲンペロブスカイト)」である。これにより、アップコンバージョン発光過程におけるエネルギー失活(振動緩和)を抑制し、発光効率を5%以上に引き上げることができたという。

さらに、アップコンバージョンナノ粒子の表面をペロブスカイト層で被覆したことで、可視光受光層として機能する「CsPbI3」薄膜にも取り込まれ、結晶性の高い均一な薄膜を形成することができた。ナノ粒子表面と受光層に同種の材料を用いたことで、これまで課題となっていた「エネルギー障壁の形成」なども回避できたという。

アップコンバージョンナノ粒子を組み込んだ薄膜を用い、光検出素子を作製した。この素子は、800nm以上の微弱な近赤外光でも、電流応答を観測することができたという。光検出素子の動作電圧は0.5Vで、その外部量子効率(光電変換効率)は75%に達した。

なお、今回の研究は桐蔭横浜大学医用工学部臨床工学科の宮坂力特任教授と共同で行った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

NIMSら、500Wh/kg級のリチウム空気電池を開発

NIMSら、500Wh/kg級のリチウム空気電池を開発

物質・材料研究機構(NIMS)は、重量エネルギー密度が500Wh/kg級のリチウム空気電池をソフトバンクと共同開発し、室温での充放電反応を実現した。開発したリチウム空気電池は、「エネルギー密度」と「サイクル数」が世界最高レベルだという。 産総研ら、金属と接着剤の剥離過程を実時間で観察

産総研ら、金属と接着剤の剥離過程を実時間で観察

産業技術総合研究所(産総研)と科学技術振興機構(JST)は、透過型電子顕微鏡(TEM)を用い、金属から接着剤が引き剥がされる過程を、ナノメートルレベルの精度でリアルタイムに直接観察した。 誤り耐性量子コンピュータの研究開発体制を強化

誤り耐性量子コンピュータの研究開発体制を強化

大阪大学と富士通は、大阪大学の「量子情報・量子生命研究センター(QIQB)」内に、両者の共同研究部門として「富士通量子コンピューティング共同研究部門」を設置した。誤り耐性量子コンピュータの実現に向けて、研究開発体制を強化するのが狙い。 ロータス金属を用いた高効率の沸騰冷却器を開発

ロータス金属を用いた高効率の沸騰冷却器を開発

科学技術振興機構(JST)は、ロータス金属を用いた高効率の沸騰冷却器を、ロータス・サーマル・ソリューションが開発したと発表した。この技術を用いるとSiC(炭化ケイ素)パワー半導体や高性能CPUを効率よく冷却することが可能になる。 自動運転技術を用いた「AI教習システム」を製品化

自動運転技術を用いた「AI教習システム」を製品化

東京大学は、自動車教習所の教習指導員による運転行動をルール化した運転モデルを開発。この運転モデルと自動運転技術を用いた「AI教習システム」を開発した。自動車教習所における指導員不足を支援する。 ペロブスカイトナノ粒子、近赤外光で大きく変調

ペロブスカイトナノ粒子、近赤外光で大きく変調

京都大学は、室温環境でハライドペロブスカイト半導体CsPbBr3ナノ粒子にレーザー光パルスを照射すると、照射している間は可視光領域の光が高速に変調され、近赤外領域のレーザー光では変調が特に大きくなる現象を発見した。