磁性トポロジカル絶縁体で「電気磁気効果」を観測:ラフリン電荷ポンプ現象を確認

理化学研究所(理研)と東京大学、東北大学による共同研究グループは、磁性トポロジカル絶縁体の積層薄膜を開発し、磁場によって電気分極が誘起される「電気磁気効果」を観測した。

トポロジカル絶縁体の積層構造薄膜を分子線エピタキシー法で作製

理化学研究所(理研)と東京大学、東北大学による共同研究グループは2023年1月、磁性トポロジカル絶縁体の積層薄膜を開発し、磁場によって電気分極が誘起される「電気磁気効果」を観測したと発表した。

トポロジカル絶縁体は固体内部が絶縁体で、物質表面だけ電気を流す金属として振る舞う。トポロジカル絶縁体に磁性元素を添加すると磁石としての性質も現れる。これは磁性トポロジカル絶縁体と呼ばれ、量子異常ホール効果を生じるという。磁場による電子の輸送は「ラフリン電荷ポンプ」として知られている。しかし試料を作製するのが極めて難しく、磁性トポロジカル絶縁体におけるラフリン電荷ポンプは、これまで観測されていないという。

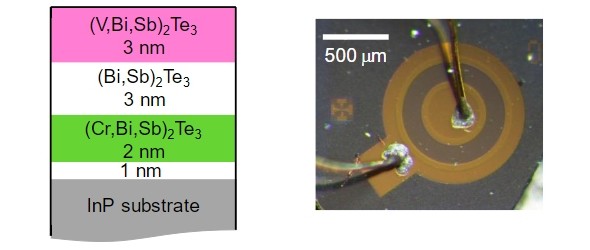

研究グループは今回、分子線エピタキシー法を用いてトポロジカル絶縁体の積層構造薄膜を作製した。この試料は、非磁性のトポロジカル絶縁体である(Bi,Sb)2Te3を、磁性トポロジカル絶縁体である(Cr,Bi,Sb)2Te3と(V,Bi,Sb)2Te3で挟む構造となっている。

この試料を極低温にまで冷却すると、試料端以外の部分は電流を流せない「量子異常ホール絶縁体」という状態になる。一般的な板状の試料では、板の側面に沿って一方向のみにカイラル端電流が発生する。ところが、ラフリン電荷ポンプを観測するには、このカイラル端電流が妨げになるという。

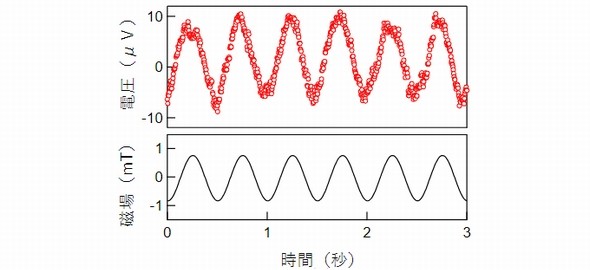

そこで今回は、電極間をつなぐ側面が存在しない「円盤状」の試料を作製。鉛直方向に磁場を加えて、試料に流れる電流を測定した。そうしたところ、試料に接続したコンデンサーの電圧が振動的に変化することを確認した。磁場振幅の大きさを変えると、電荷ポンプによって運ばれた電荷量と磁場振幅の大きさは比例していることが分かった。この比例係数は、ラフリン電荷ポンプで理論的に予測されている係数e2/h(e:電気素量、h:プランク定数)と一致した。

また、外部静磁場を加え、Crを添加した磁性層とVを添加した磁性層の磁化方向を反対向きにしたところ、電荷ポンプはゼロとなった。これは試料の上表面と下表面の電荷ポンプが互いに相殺しているからだという。

今回の研究成果は、理研創発物性科学研究センター強相関量子伝導研究チームの川村稔専任研究員、十倉好紀チームリーダー(東京大学卓越教授/東京大学国際高等研究所東京カレッジ)、強相関界面研究グループの川崎雅司グループディレクター(東京大学大学院工学系研究科教授)、強相関理論研究グループの永長直人グループディレクター(東京大学大学院工学系研究科教授)、東京大学大学院工学系研究科の森本高裕准教授、東北大学金属材料研究所の塚崎敦教授(理研創発物性科学研究センター強相関界面研究グループ客員主管研究員)らによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

BaNiS2で、電子ネマティック状態の存在を発見

BaNiS2で、電子ネマティック状態の存在を発見

理化学研究所(理研)や名古屋大学などの研究者らによる国際共同研究グループは、バリウムとニッケルの硫化物である「BaNiS2」が、質量を持たないディラック電子と、液晶のように振る舞う電子が共存している物質であることを発見した。 皮膚や臓器に密着、極薄伸縮性導体の可能性を実証

皮膚や臓器に密着、極薄伸縮性導体の可能性を実証

理化学研究所(理研)を中心とする国際共同研究グループは、開発した極薄の「伸縮性導体」が皮膚や臓器(神経)に密着し、生体情報を取得するためのセンサー用電極として利用できることを実証した。 理研、シリコン量子ビットで量子誤り訂正を実現

理研、シリコン量子ビットで量子誤り訂正を実現

理化学研究所(理研)は、シリコン量子ドットデバイス中の電子スピンを用いて、3量子ビット量子誤り訂正を実証した。シリコン半導体を用いた量子コンピュータを実現するための基本技術として注目される。 理研、ピーク出力1.1GWのアト秒レーザーを開発

理研、ピーク出力1.1GWのアト秒レーザーを開発

理化学研究所(理研)は、従来の100倍以上となるギガワット(GW)級のピーク出力を可能にした「アト秒レーザー」を開発した。光シンセサイザーの電場を変化させることで、発生するアト秒レーザーのパルス波形を制御することにも成功した。 比誘電率を光で制御できる液晶性強誘電体を開発

比誘電率を光で制御できる液晶性強誘電体を開発

理化学研究所(理研)は、可視光に応答し比誘電率が約100倍も変化する液晶性強誘電体を開発した。この材料を電極で挟めば、フォトコンデンサー素子を実現できるという。 理研、室温で単一スキルミオンの電流駆動に成功

理研、室温で単一スキルミオンの電流駆動に成功

理化学研究所(理研)の研究グループは、室温環境においてキラル磁性体中の単一スキルミオンを電流で駆動させることに成功、その動的振る舞いを観察した。