NIMSら、リチウム空気電池の劣化反応機構を解明:保護膜導入でサイクル寿命を向上

物質・材料研究機構(NIMS)は、ソフトバンクやオハラと共同で、リチウム空気電池の劣化反応機構を解明した。これに基づき、金属リチウム負極の劣化を抑えるための軽量な保護膜を導入し、サイクル寿命を大幅に向上させることに成功した。

重量エネルギー密度400Wh/kg超、サイクル寿命20回以上

物質・材料研究機構(NIMS)は2023年1月、ソフトバンクやオハラと共同で、リチウム空気電池の劣化反応機構を解明したと発表した。これに基づき、金属リチウム負極の劣化を抑えるための軽量な保護膜を導入し、サイクル寿命を大幅に向上させることに成功した。

NIMSは、科学技術振興機構(JST)の支援を受け、重量エネルギー密度が高いリチウム空気電池の基礎研究に取り組んできた。2018年にはソフトバンクと共同で「NIMS-SoftBank先端技術開発センター」を設立し、リチウム空気電池の実用化研究を行ってきた。そして2021年に、重量エネルギー密度が500Wh/kg級のリチウム空気電池を開発した。ただ、開発品のサイクル寿命は10回以下であり、実用化に向けてはその回数が課題となっていた。

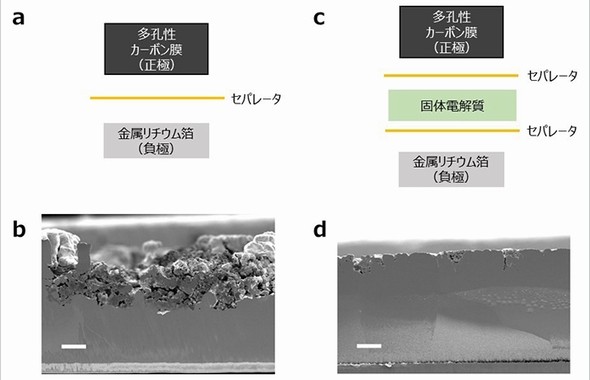

リチウム空気電池は、多孔性カーボン膜、セパレーター、金属リチウム箔(はく)を積層した構造となっている。放電反応を見ると、負極で金属リチウムが電解液に溶出し、正極で酸素と反応して、過酸化リチウムを析出。充電反応はその逆で、正極の過酸化リチウムが分解して酸素を放出し、負極では金属リチウムが析出される。

研究チームはこれまで試作してきたリチウム空気電池について、内部の複雑な化学反応を解析し、サイクル寿命が低くなる要因などを調べてきた。今回は走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて、充放電反応後の負極断面を観察した。

この結果、金属リチウム負極の厚みが当初の100μmから、約50μmに減少していることが分かった。リチウム空気電池セル内部のガスを分析したところ、正極における副反応(溶媒の分解反応など)に伴って発生する水や二酸化炭素が、負極側で反応している可能性が高いという。

研究チームはこれら副反応生成物が、金属リチウムの負極を劣化させる原因ではないかと推定。そこで、正極と負極の間に、保護膜として厚み90μmの固体電解質を導入したリチウム空気電池を新たに作製した。正極からの水や二酸化炭素といった副反応生成物が混じり合うことを抑制するためである。

保護膜を導入したリチウム空気電池を用い、充放電反応試験を行った。この結果、金属リチウムの負極の厚みは、初期の100μmをほぼ維持しており、劣化が抑えられていることが分かった。

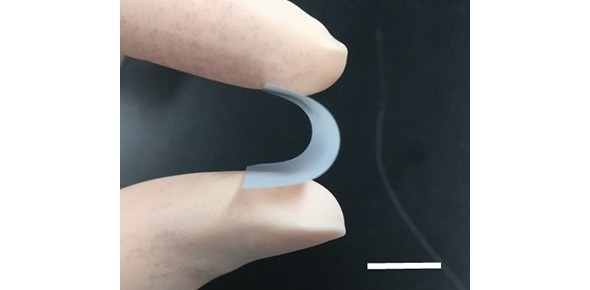

ただ、保護膜として導入した厚み90μmの固体電解質は極めて重たい材料であり、リチウム空気電池の高い重量エネルギー密度を損なうという。そこで今回は、厚み6μmの固体電解質を開発し、負極の保護膜としてリチウム空気電池に搭載した。試作したリチウム空気電池の重量エネルギー密度は400Wh/kgを超えた。この値は従来のリチウムイオン電池の2倍以上である。しかも、20サイクル以上の安定した充放電反応が行われることも確認した。

研究チームは、今回開発した軽量保護膜を用いたリチウム空気電池に、開発中の新規材料群を採用していく。これによって、サイクル寿命を大幅に向上させたリチウム空気電池の早期実用化を目指す考えである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

NIMSら、直径15μmの「MgB2超伝導線」を開発

NIMSら、直径15μmの「MgB2超伝導線」を開発

物質・材料研究機構(NIMS)と明興双葉は、直径が15μmという超極細の「MgB2超伝導線」を開発した。超伝導モーターに用いられる超伝導線において、これまで課題といわれてきた「耐曲げひずみ性」を改善し、「変動磁場による交流損失」を大幅に低減した。 ウィスカー結晶を用いたテラヘルツ発振素子を開発

ウィスカー結晶を用いたテラヘルツ発振素子を開発

京都大学と物質材料研究機構(NIMS)の研究グループは、ビスマス系高温超伝導ウィスカー結晶を用いたテラヘルツ発振素子の開発に成功した。同時に、ウィスカー結晶の発振特性も明らかにした。 東京理科大ら、2000℃以上の高熱に耐える材料開発

東京理科大ら、2000℃以上の高熱に耐える材料開発

東京理科大学や横浜国立大学、物質・材料研究機構(NIMS)らによる研究グループは、2000℃以上という極めて高い温度に耐えられる、ジルコニウム(Zr)−チタン(Ti)合金ベースの「炭素繊維強化超高温セラミックス複合材料(C/UHTCMC)」を開発した。 酸化銅が室温で「磁性体にも誘電体にもなる機能」を発現

酸化銅が室温で「磁性体にも誘電体にもなる機能」を発現

物質・材料研究機構(NIMS)は、英国のラザフォード・アップルトン研究所やオックスフォード大学と共同で、酸化銅を加圧すると室温で磁性と強誘電性を併せ持つ「マルチフェロイクス材料」になることを実証した。 表面合成により、ケイ素を含むCOF膜の合成に成功

表面合成により、ケイ素を含むCOF膜の合成に成功

物質・材料研究機構(NIMS)と分子科学研究所を中心とした国際共同研究チームは、金属表面上での化学反応を利用し、ケイ素(Si)を含む共有結合性有機構造体(COF)膜の合成に成功した。開発した合成手法を応用すれば、ゲルマニウム(Ge)やスズ(Sn)を含む炭素(C)薄膜の合成も可能になるという。 NIMSら、500Wh/kg級のリチウム空気電池を開発

NIMSら、500Wh/kg級のリチウム空気電池を開発

物質・材料研究機構(NIMS)は、重量エネルギー密度が500Wh/kg級のリチウム空気電池をソフトバンクと共同開発し、室温での充放電反応を実現した。開発したリチウム空気電池は、「エネルギー密度」と「サイクル数」が世界最高レベルだという。