九州大ら、グラフェンデバイスの特性を大きく向上:大面積で均一な多層hBNを合成

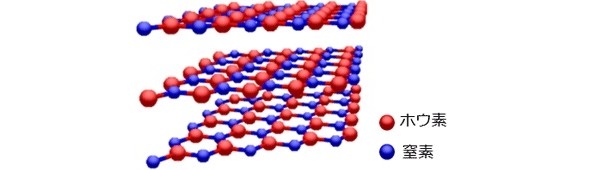

九州大学と大阪大学および、産業技術総合研究所(産総研)の研究グループは、化学気相成長(CVD)法を用い、大面積で均一な多層の「六方晶窒化ホウ素(hBN)」を合成。これを用いるこで、大規模なグラフェンデバイスの特性を大きく向上させたという。

電気化学法が、エッチング法よりも高いキャリア移動度を示す

九州大学と大阪大学および、産業技術総合研究所(産総研)の研究グループは2023年2月、化学気相成長(CVD)法を用い、大面積で均一な多層の「六方晶窒化ホウ素(hBN)」を合成。これを用いて大規模なグラフェンデバイスの特性を大きく向上させることに成功した。

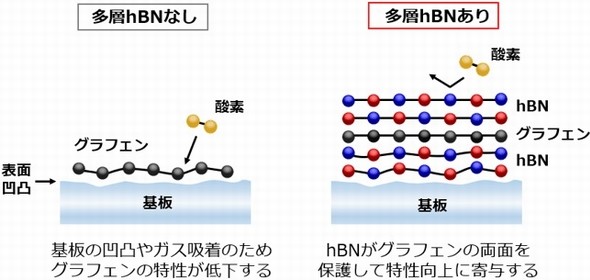

原子の厚みしかない二次元材料は、次世代半導体として注目されている。特にグラフェンは物質中で最高のキャリア移動度を示すため、集積回路や各種センサーへの応用が期待されている。同様に遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)は、半導体のチャネル材料として優れた動作を示すという。ただ、これらの二次元材料は、設置する基板の凹凸や電荷、表面に吸着した酸素や水などの影響を受けるため、そのままでは本来の特性が得られないという。

こうした課題を解決できるのが、原子的にフラットな構造を有する絶縁性の二次元材料「hBN」だ。グラフェンの上下を多層hBNで保護すれば、グラフェンの電気・光特性が格段に向上するといわれている。TMDCについても、多層hBNと組み合わせることで、キャリア移動度や発光効率が向上するという。ところが、多層hBNを大面積かつ均一に合成する技術はこれまで確立されていなかった。

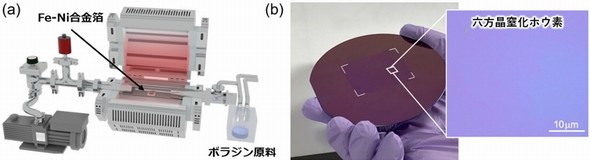

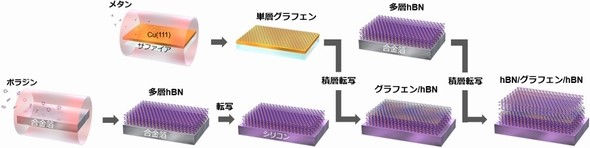

そこで研究グループは、大面積の多層hBNを合成するとともに、多層hBNとグラフェンを積層したデバイスを作製し、その特性などを評価した。hBNの合成には、ホウ素と窒素を含む「ボラジン(B3N3H6)」を、高温下で反応させるCVD法を用いた。FeとNiを主成分とする市販の合金箔を用いたことで、厚みが2〜10nmの多層hBNを合成することに成功した。具体的には、約1200℃に加熱した反応炉にボラジンを導入し、Fe-Ni合金箔と反応させ、箔の表面に均一な膜厚の多層hBNを形成したという。

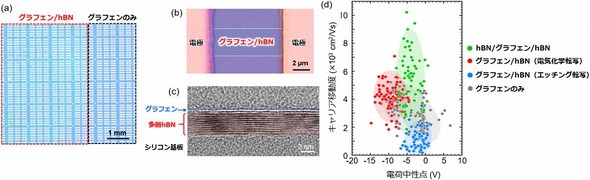

続いて、hBNとグラフェンの転写と積層について検討した。ラマン分光測定の結果、多層hBNの転写について、「電気化学法」を用いるのがグラフェンにとって好ましいことが分かった。この方法を用いることで、グラフェンをhBNで挟み込んだ構造も大面積を得ることができたという。

CVD法で大面積に合成した多層hBNが、グラフェンの特性向上にどの程度寄与したかも、デバイスを試作して評価した。作製したデバイスでは、11層の多層hBNの最表面に1層のグラフェンが存在していることを確認した。

また、60個以上のグラフェンデバイスを作製し、そのキャリア移動度を測定したところ、エッチング法よりも電気化学法を用いて作製した方が、高い移動度を示した。さらに、グラフェンの上下をhBNで挟むことで移動度がさらに向上することも分かった。

今回の研究成果は、九州大学グローバルイノベーションセンターの吾郷浩樹主幹教授やパブロ・ソリス-フェルナンデス特任准教授、研究スタッフの深町悟氏と大阪大学産業科学研究所の末永和知教授および、産業技術総合研究所のユンチャン・リン主任研究員らによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

産総研、金属Na添加でGICを高速かつ簡便に合成

産総研、金属Na添加でGICを高速かつ簡便に合成

産業技術総合研究所(産総研)は、金属ナトリウム(Na)を添加することで、グラファイト層間化合物(GIC)を高速かつ簡便に合成できる方法を開発した。リチウムイオン電池材料などに用いられるGICの大量生産が可能となる。 高精度な量子センシングをハードを改善せずに実現

高精度な量子センシングをハードを改善せずに実現

NTTと産業技術総合研究所(以下、産総研)、大阪大学量子情報・量子生命研究センター(以下、阪大)は2022年12月16日、ハードウェアを改善せずに、より高精度な量子センシングを実現できるアルゴリズムを考案したと発表した。 産総研、高電子移動度の透明導電フィルムを開発

産総研、高電子移動度の透明導電フィルムを開発

産業技術総合研究所(産総研)は、従来のITO膜に比べ電子移動度が6倍以上で、近赤外帯域の透過率を1.7倍に高めた「フレキシブル透明導電フィルム」を開発した。赤外線監視カメラや車載カメラの性能を向上させることが可能となる。 カフェ酸の薄膜層を形成、有機半導体の性能を向上

カフェ酸の薄膜層を形成、有機半導体の性能を向上

産業技術総合研究所(産総研)と筑波大学は、有機半導体デバイスの電極表面にカフェ酸の薄膜層を形成すれば、デバイスに流れる電流が最大で100倍も増加することを発見した。バイオマス由来の材料を用いることで、デバイス廃棄時の環境負荷を極めて小さくすることもできるという。 九州大学、酸化物系固体電解質材料を低温で焼結

九州大学、酸化物系固体電解質材料を低温で焼結

九州大学は、全固体電池に用いる酸化物固体電解質材料の焼結温度を750℃まで下げることに成功した。この材料を用いて作製した全固体電池は、従来よりも優れたサイクル特性を示すことが分かった。 量子ドット2次元配列、微小磁石で電子スピン制御

量子ドット2次元配列、微小磁石で電子スピン制御

九州大学と大阪大学の研究グループは、量子ドットを2行2列に配列したアレイで、電子スピンの制御に用いる微小磁石について、その形状を最適化する設計手法を開発した。大規模な半導体量子コンピュータの開発に弾みをつける。