嗅覚と味覚の電子化を目指すバイオセンサ:福田昭のデバイス通信(389) 2022年度版実装技術ロードマップ(13)

今回は、第2項(2.3.2)「メディカル」の最後の項目、「バイオセンサ」を取り上げる。

バイオ分子と信号変換素子でセンサを構成

電子情報技術産業協会(JEITA)が3年ぶりに実装技術ロードマップを更新し、「2022年度版 実装ロードマップ」(書籍)を2022年7月に発行した。本コラムではロードマップの策定を担当したJEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会の協力を得て、ロードマップの概要を本コラムの第377回からシリーズで紹介している。

本シリーズの第6回からは、第2章「注目される市場と電子機器群」の第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」より第2項(2.3.2)「メディカル」の概要を報告してきた。「メディカル」は4つの項目、すなわち「手術支援ロボット」(2.3.2.1)、「マイクロ流体デバイス」(2.3.2.2)、「感染症とPCR検査、遺伝子検査、迅速検査」(2.3.2.3)、「バイオセンサ」(2.3.2.4)で構成される。

「2022年度版 実装ロードマップ」第2章「注目される市場と電子機器群」の第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」の主な目次[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

前々回と前回は、「感染症とPCR検査、遺伝子検査、迅速検査」(2.3.2.3)の概要を前後編で説明した。今回から、「バイオセンサ」(2.3.2.4)の概要をご報告していく。

「バイオセンサ」(2.3.2.4)は、以下の5つの項目で構成される。「2.3.2.4.1 バイオセンサのプローブに用いられるバイオ分子」「2.3.2.4.2 夾雑物(きょうざつぶつ)の非特異吸着を抑止するためのブロッキング膜」「2.3.2.4.3 プローブやブロッキング膜のセンサ表面への固相化」「2.3.2.4.4 センシング信号検出方法(センサ素子)」「2.3.2.4.5 バイオセンサの課題」である。

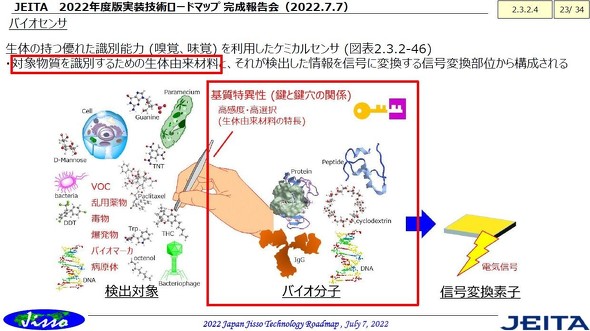

通常のセンサは、圧力や加速度、温度、湿度、光、音波、振動などを検出する。ヒトの五感に当てはめると、視覚と聴覚、触覚に相当する。これに対してバイオセンサが検出するのは特定の化学物質である。可燃性ガス、揮発性有機化合物(VOC)、乱用薬物、毒物、劇物、爆薬、病原体などが対象となる。ヒトの五感では嗅覚と味覚に相当する。

このような化学物質を選択的に検出するのが、「バイオ分子」と呼ばれる生体由来の材料である。そしてバイオ分子が目的の化学物質を検出したことによる何らかの変化を、「信号変換素子」が電気信号に変換する。なおバイオセンサでは「バイオ分子」を「プローブ(認識部)」、「信号変換素子」を「センサ素子」と呼ぶことがある。

バイオセンサの概念。検出対象に対応するバイオ分子(プローブ)と信号変換素子(センサ素子)で構成する[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

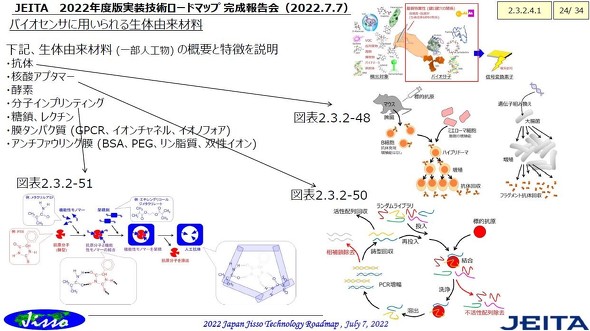

抗体や核酸、酵素などのタンパク質がプローブとなる

バイオセンサのプローブとなる生体由来材料には、抗体(免疫グロブリン)、核酸アプタマー、酵素、分子インプリンティング、糖鎖、レクチン、Gタンパク質共役受容体、イオンチャンネル、イオノフォアなどがある。各材料の詳細はロードマップ本体を参照されたい。

プローブに夾雑物が吸着すると、しばしば誤検出を引き起こす。そこで夾雑物の吸着を防ぐ「ブロッキング膜」あるいは「アンチファウリング膜」と呼ぶ生体由来膜によってセンサ表面を被覆する。アンチファウリング膜には、牛(ウシ)血清アルブミン(BSA:Bovine Serum Albumin)やポリエチレングリコール(PEG:PolyEthylene Glycol)、リン脂質(Phospholipid)、スルホベタイン(Sulphobetaine)などが使われる。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

国産初の手術支援ロボット「hinotori」が医療の進化を促す

国産初の手術支援ロボット「hinotori」が医療の進化を促す

今回は、「手術支援ロボット」(2.3.2.1)から「(2)手術支援ロボットの動向」部分の概要を取り上げる。国産初の手術支援ロボット「hinotori」について説明する。 IOWNで、120kmの遠隔でも”普段通り”の手術を実現

IOWNで、120kmの遠隔でも”普段通り”の手術を実現

NTTは2022年11月15日、遠隔手術の実現に向け、国産の手術支援ロボット「hinotori サージカルロボットシステム」(以下、hinotori)を提供するメディカロイドと共同実証を開始したと発表した。NTTの「IOWN オールフォトニクス・ネットワーク」(以下、APN)と接続し、低遅延でゆらぎの少ない通信を活用することで、医師不足が深刻化する地方でも専門医の手術を受けられる環境作りを目指す。実証環境は2022年11月16〜18日に開催される「NTT R&D フォーラム ―Road to IOWN 2022」で展示された。 AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMDは2022年11月10日(米国時間)に米国カリフォルニア州サンフランシスコで新製品発表会「together we advance_data centers」を開催し、サーバ向けプロセッサの新製品「EPYC 9004シリーズ」の販売を開始した。 HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少

HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少

米Western Digitalの「2023会計年度第1四半期」(2022年7月〜9月)を紹介する。 携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)

携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)

今回はフラッシュメモリを記憶媒体とする携帯型デジタルオーディオプレーヤー(DAP:Digital Audio Player)を扱う。時期は1997年〜1998年である。 ワイヤレス電力伝送で実際に電子機器を動作させる

ワイヤレス電力伝送で実際に電子機器を動作させる

今回は「7.4 試作例」の講演パートを解説する。ワイヤレス受電端末を試作し、低消費電力の小型機器をワイヤレス電力伝送で動かした。