最大4ビーム多重に対応したミリ波チップを開発:5G基地局の無線子局向け

富士通は、最大4ビーム多重に対応可能な5G(第5世代移動通信)無線子局(RU)向けの「ミリ波チップ」を開発した。この素子を搭載したRUは、従来に比べ装置サイズを半分以下にでき、消費電力も30%削減できることを確認した。

RUの装置サイズは半分以下に、消費電力も30%削減

富士通は2023年8月、最大4ビーム多重に対応可能な5G(第5世代移動通信)無線子局(RU)向けの「ミリ波チップ」を開発したと発表した。この素子を搭載したRUは、従来に比べ装置サイズを半分以下にでき、消費電力も30%削減できることを確認した。

富士通は、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が実施する「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ポスト5G情報通信システムの開発(委託)」において、2020年6月から2023年6月まで、RUを高性能化するための技術開発に取り組んできた。

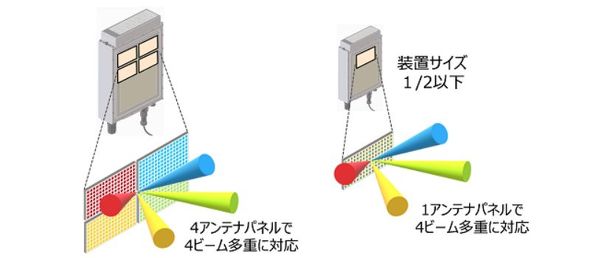

従来のミリ波チップでは、1つの素子で1ビームを生成していた。このため、RUでビーム多重を実現するためには、複数個の素子を用いる必要がある。これにより装置が大きくなり、消費電力も増えるなど、いくつかの課題があった。

そこで富士通は、マルチビーム多重に対応したミリ波チップを開発した。具体的には、4つの入力信号を中間周波数(IF)帯回路によって集積、4つのIF帯入力信号について振幅と位相を、それぞれ独立して制御する。その上で、4つのIF帯信号をミリ波帯に変換すると同時に合成。この合成信号を1つのミリ波帯高出力増幅器で、より大きく変換させることにより、最大4ビーム多重を実現した。

開発したミリ波チップを富士通製RUに実装し、4ビーム多重での電波発射を行った。この結果、従来型のRUに比べ装置サイズは半分以下で、10Gビット/秒以上の高速かつ大容量通信が行えることを確認した。小型で消費電力を抑えたミリ波RUを実現できることが分かった。

富士通は2023年8月から、開発したビーム多重技術を搭載した基地局装置の開発に取り組む。そして、2024年度中にもRUを商用化し、グローバル市場でビジネスを展開していく。さらに、開発した技術を基地局用親局(CU/DU)装置にも適用していく予定である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

5Gマルチセクターアンテナ屋内基地局装置を開発

5Gマルチセクターアンテナ屋内基地局装置を開発

横浜国立大学とNTTドコモ、日本電業工作および富士通は、マルチセクターアンテナを実装した5Gマルチセクターアンテナ屋内基地局装置を共同開発し、28GHz帯の電波を用いた通信の実証実験に成功した。従来装置に比べ回路規模を約10分の1に小型化している。 5GCの国産化と低コスト化に成功、産官学が連携

5GCの国産化と低コスト化に成功、産官学が連携

東京大学とインターネットイニシアチブ、APRESIA Systemsおよび富士通は、ローカル5G(第5世代移動通信)の実現に向けて、5Gコアネットワーク(5GC)の「国産化」と「低コスト化」を可能にする技術を開発した。 富士通と東京工業大学、「協働研究拠点」を設置

富士通と東京工業大学、「協働研究拠点」を設置

士通と東京工業大学は、東京工業大学すずかけ台キャンパス内に「富士通次世代コンピューティング基盤協働研究拠点」を設置した。現行HPCの処理能力を超える次世代コンピューティング基盤の確立と、応用範囲の拡大を目指す。 NEC、クラウド対応型5Gコアネットワークを開発

NEC、クラウド対応型5Gコアネットワークを開発

NECは、携帯電話網の制御などを行うソフトウェア「5Gコアネットワーク(5GC)」を開発した。クラウド技術を適用し、消費電力当たりのデータ転送量を従来の2.8倍とした。 「JOINT2」にダイレクト露光装置メーカーが参画

「JOINT2」にダイレクト露光装置メーカーが参画

次世代半導体パッケージ実装技術の開発を目指すコンソーシアム「JOINT2」は、露光装置メーカーのオーク製作所が参画したと発表した。記者説明会では、オーク製作所参画の背景や、JOINT2の研究施設が紹介された。 AIチップ設計拠点が23年4月に本格始動

AIチップ設計拠点が23年4月に本格始動

新エネルギー・産業技術総合開発機構は2023年3月17日、中小/ベンチャー企業などのAIチップ開発を加速するため、2019年から試験運転していた「AIチップ設計拠点」(東京都文京区)を2023年4月1日から本格運用すると発表した。