交互積層型の電荷移動錯体で高伝導化に成功、有機電子デバイスへの応用に期待:「電気が流れにくい」通説を覆す(2/2 ページ)

東京大学らの研究グループは、ドナーとアクセプターの分子軌道を混成することで、交互積層型電荷移動錯体の高伝導化に成功した。大量合成が可能な塗布型有機伝導体材料として、有機電子デバイスへの応用に期待する。

極めて高い室温伝導度

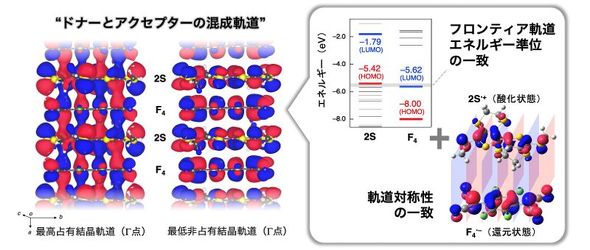

単結晶構造情報を基に第一原理計算から結晶軌道を算出した。この結果、ドナーの最高占有分子軌道(HOMO)由来の軌道と、アクセプターの最低非占有分子軌道(LUMO)由来の軌道が強く混成し、ドナーとアクセプターのどちらにも非局在化していることを確認した。

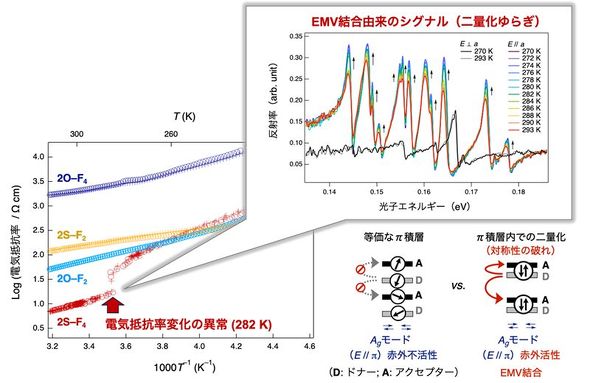

単結晶の電気抵抗率を測定した。これにより、合成した錯体の室温伝導度は、従来の交互積層型電荷移動錯体と比べ極めて高く、とりわけ2S-F4は一次元単結晶として最高レベルの0.10Scm−1となった。この単結晶の光反射率を測定することで、ドナーとアクセプターの間で二量化が形成されていることを確認した。

ドナーとアクセプターが等間隔に積層した錯体であれば、伸縮振動モードは振動方向と直交するπ積層方向において赤外不活性となるが、実験では赤外活性なモードとして観測された。第一原理計算により、これは電子−分子内振動(EMV)結合に基づいたものであることが判明。ドナーとアクセプター間で二量化を伴う構造的な揺らぎを生じていることが分かった。

大型放射光施設「SPring-8」のBL02B1を活用した室温での単結晶構造解析結果なども踏まえ、合成した錯体では、二量化に伴うスピンの組み残し効果などにより、高い伝導性が発現したとの見方を強めている。

研究グループは開発した錯体の電気抵抗率を測定した。この結果、282K(9℃)では急峻(きゅうしゅん)かつ可逆な温度変化を示し、同時にEMV結合由来のシグナル強度は増大することが分かった。これは、中性−イオン性境界特有の構造的な揺らぎが反映されたためだという。

今回の研究成果は、東京大学物性研究所の藤野智子助教(JSTさきがけ研究者)、森初果教授らの研究チームと同大学院新領域創成科学研究科の岡本博教授、有馬孝尚教授の研究チームおよび、分子科学研究所の中村敏和チームリーダー、岡山理科大学の山本薫教授、高輝度光科学研究センター(JASRI)の中村唯我研究員らによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

空間分解能が約100nmの中赤外顕微鏡を開発

空間分解能が約100nmの中赤外顕微鏡を開発

東京大学は、中赤外フォトサーマル顕微鏡に新たな技術を導入し、約100nmという空間分解能を実現した。開発した顕微鏡を用い、細菌内部のたんぱく質や脂質といった生体分子の分布を観察することに成功した。 磁性半金属の特殊な磁性をゲート電圧で変調

磁性半金属の特殊な磁性をゲート電圧で変調

東京大学の研究グループは、磁性半金属である「テルル化クロム」の特殊な磁性を、ゲート電圧で大きく変調することに成功した。スピントロニクスデバイスへの応用が期待される。 日本伝統の「和装柄」がヒントに 半導体の高度な熱管理につながる技術

日本伝統の「和装柄」がヒントに 半導体の高度な熱管理につながる技術

東京大学は2024年4月5日、日本伝統の和装柄である青海波(せいがいは)から着想を得て、熱を運ぶ粒子の「フォトン」の指向性を利用することで、熱伝導の異方性を温度で逆転させる構造を実現したと発表した。発熱の激しい先端半導体などの熱管理技術への応用が期待される。 廃棄される「ズワイガニ」が半導体材料に、東北大学らが発見

廃棄される「ズワイガニ」が半導体材料に、東北大学らが発見

東北大学は2024年3月25日、カニ殻から得られるキトサンのナノファイバーシートが、直流/交流変換、スイッチング効果、整流作用などの半導体特性と蓄電効果を発現することを発見したと発表した。 「金属元素を使わない」 カーボン系材料のみで相補型集積回路を開発

「金属元素を使わない」 カーボン系材料のみで相補型集積回路を開発

東京大学とNTTの研究チームは、パイクリスタルや東京工業大学とともに、カーボン系材料のみで構成された「相補型集積回路」を開発した。金属元素を含まない材料で開発した電子回路が、室温大気下で安定に動作することも確認した。 パワー半導体のスイッチング損失を半減、「自動波形変化ゲート駆動ICチップ」

パワー半導体のスイッチング損失を半減、「自動波形変化ゲート駆動ICチップ」

東京大学は、パワー半導体のゲート端子を駆動する電流波形を自動で制御するための機能を1チップに集積した「自動波形変化ゲート駆動ICチップ」を開発した。このICチップを用いると、パワー半導体のスイッチング損失を49%低減できることを確認した。