ダイヤモンド単結晶で機械振動を効率的に観測:量子状態と機械振動の結合も

東北大学は、ナノメートルサイズのダイヤモンド(ナノダイヤモンド)結晶をシリコン振動子上に固定し、光検出磁気共鳴(ODMR)法を用いて、振動子上の応力を観測する技術を開発した。

ナノダイヤモンド結晶をシリコン振動子上に固定し、応力を数値化

東北大学大学院工学系研究科の戸田雅也准教授らによる研究グループは2024年8月、ナノメートルサイズのダイヤモンド(ナノダイヤモンド)結晶をシリコン振動子上に固定し、光検出磁気共鳴(ODMR)法を用いて、振動子上の応力を観測する技術を開発したと発表した。単結晶ダイヤモンドを用い、結晶内の量子状態と機械振動を結合した「量子×電気機械」デバイスの開発につながる技術とみている。

ダイヤモンドは、量子センサーとしての応用に加え、量子状態を読み書きできる量子情報の担体として期待されている。ダイヤモンド結晶内の格子欠陥である「窒素−空孔中心(NVC)現象」により、磁場や温度、圧力に反応して蛍光の強度が変化する。この特性を生かし、磁場センサーや温度センサーといった用途に用いられている。宇宙や地中など過酷な環境でも利用できる高い信頼性が、ダイヤモンドの強みにもなっている。

ダイヤモンドは多くの特長を備えているが、シリコンとダイヤモンドの接合には課題もあった。このため、ダイヤモンドがMEMSの材料として活用されることはこれまで少なかった。大面積化や加工性といった点も課題の1つとなっていた。

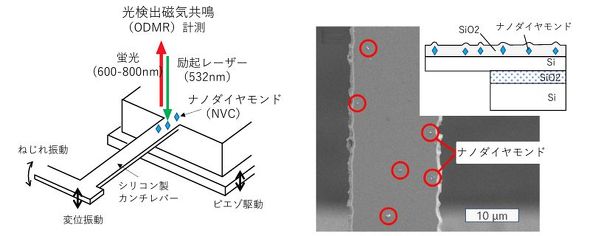

研究グループは今回、シリコン製振動子の振動をダイヤモンドのODMRで観測する技術を開発した。この技術はダイヤモンド結晶内のNVCを用いた磁気共鳴センシングに基づいている。磁気共鳴による量子状態の変化から、微小機械による力(応力)として検出する。そのために今回は、シリコン上へナノダイヤモンドの微粒子をまばらに噴霧し、SiO2(二酸化ケイ素)スパッタ層によって、Si 表面に固定された単一ナノダイヤモンドを有する「片持ちはり型フォースプローブ」を開発した。

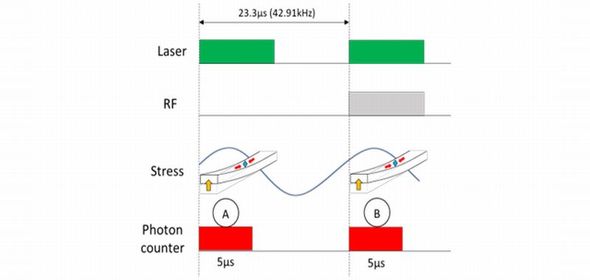

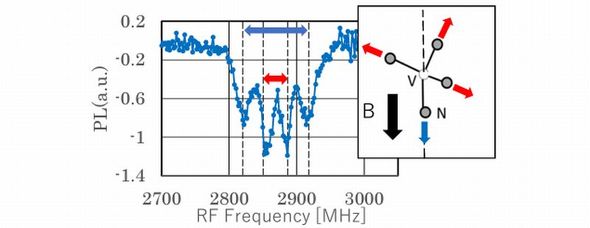

微小機械の動的な振動を観測するため、ストロボスコープの原理を活用した。振動変位を定めてダイヤモンドの蛍光強度を観測することで、NVCに加わる圧縮応力や引張応力が加わった状態を定常的に計測できるという。実験ではナノダイヤモンドの結晶軸と静磁場を調整し、ODMRスペクトルのピークシフトとカンチレバーの振動による応力強度との相関を調べた。

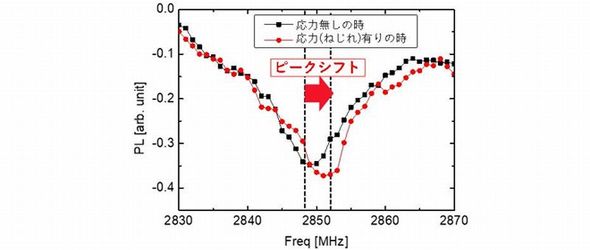

この結果、ODMRスペクトルのピークシフトにより、シリコン製片持ちはりの振動による表面応力を検出できることが分かった。シリコン製振動子のねじり振動でもピークシフトを観測できたという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

北海道大ら、水系亜鉛イオン電池の正極材料を開発

北海道大ら、水系亜鉛イオン電池の正極材料を開発

北海道大学と東北大学および、カリフォルニア大学ロサンゼルス校は、亜鉛イオン電池用の正極材料を開発した。これにより、水系亜鉛イオン電池でリチウムイオン電池と同等か、それ以上の高いエネルギー密度と出力密度を実現することが可能となる。 性能低下を回避して長寿命を実現 小型酸素センサー

性能低下を回避して長寿命を実現 小型酸素センサー

産業技術総合研究所(産総研)は、テクノメディカや東北大学、富士シリシア化学および、筑波大学らと共同で、新規開発の参照極を用い、連続使用が可能な「長寿命小型酸素センサー」を開発した。 サブテラヘルツ波でコンクリ内の鉄筋腐食を評価

サブテラヘルツ波でコンクリ内の鉄筋腐食を評価

芝浦工業大学は、コンステックや東北大学と共同で、サブテラヘルツ波を用いコンクリート内部の鉄筋腐食状態を、非破壊、非接触で評価できる技術を開発した。構造物調査の実施率向上や予防保全型維持管理体系の構築を目指す。 東北大ら、クロム窒化物で高速な相変化機能を発見

東北大ら、クロム窒化物で高速な相変化機能を発見

東北大学と慶應義塾大学、漢陽大学校(韓国)、産業技術総合研究所(産総研)らの研究グループは、クロム窒化物(CrN)が高速な相変化によって電気抵抗が大きく変化することを発見した。CrNは環境に優しく動作電力を低減できることから、相変化メモリ(PCRAM)の情報記録材料として期待されている。 スピン整流器を開発、微弱な電波でも効率よく発電

スピン整流器を開発、微弱な電波でも効率よく発電

東北大学は、シンガポール国立大学や、メッシーナ大学(イタリア)と共同で、ナノスケールの「スピン整流器」を開発し、微弱な無線通信用電波から効率よく電力を生み出す原理実証実験に成功したと発表した。 6G向けに3次元バルクメタマテリアルの屈折率特性を向上

6G向けに3次元バルクメタマテリアルの屈折率特性を向上

東北大学の研究グループは、2層スプリットリング共振器を3次元的に不規則配置した「3次元バルクメタマテリアル」を開発した。6G(第6世代移動通信)に向けたメタマテリアルとして、屈折率特性をさらに向上させた。