600℃でCOからカーボンブラックを大量に合成:CO2排出量を従来の1/10に低減も(2/2 ページ)

東京科学大学(Science Tokyo)は、プラズマ流動層反応装置を用い、約600℃の低温でCOから電気伝導性が高いカーボンブラックを連続かつ大量合成することに成功した。合成プロセスにプラズマで発生する熱などを有効利用できれば、CO2排出量を従来の10分の1に低減できる可能性もある。

コイル状に湾曲、「母材との接着強度が増す」効果も

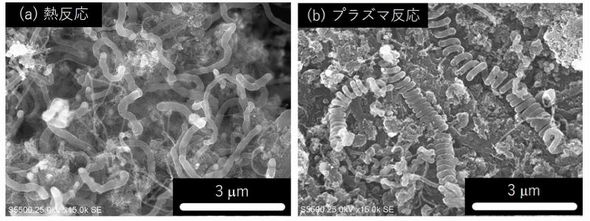

カーボンブラックは、熱反応で合成すると繊維状の構造となる。ところが、プラズマを作用させると、カーボンブラックと触媒の界面で引っ張りや圧縮などの応力が不均衡に発生し、コイル状に湾曲したカーボンブラックが選択的に生成されることも分かった。湾曲構造になることで、「比表面積の増大」や「母材との接着強度が増す」といった効果も期待できるとみている。

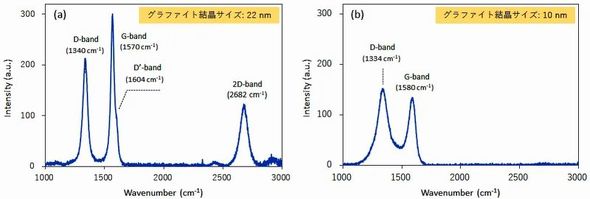

プラズマ反応で合成したコイル状カーボンブラックのラマン散乱スペクトルを観察すると、グラファイト構造を示す「G-bandピーク」や、グラファイトが層状になっていることを示す「2D-bandピーク」を確認できた。市販の高電気伝導性カーボンブラック(ファーネスブラック)では、グラファイト構造の欠陥を示す「D-bandピーク」が、「G-bandピーク」より大きく、コイル状カーボンブラックに比べるとグラファイト結晶サイズが小さいことを確認した。しかも、グラファイトの層状構造は形成されていないことも判明した。

さらに研究グループは、コイル状カーボンブラックとファーネスブラックをそれぞれ用いたリチウムイオン電池用の電極を作成し、充放電特性を評価した。この結果、コイル状カーボンブラックを用いたリチウムイオン電池が高い性能となった。

研究グループは今後、CO2電気分解反応などと組み合わせてCO2-to-Cを実現するプロセスを開発していく。その上で、多量に排出されるCO2をカーボンブラックに変換できる大型装置の開発や、合成されたカーボンブラックの需要開拓に取り組んでいく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

直流kV・kAの電力を高速遮断 小型軽量の電力機器

直流kV・kAの電力を高速遮断 小型軽量の電力機器

埼玉大学や名古屋大学、東京工業大学、東京大学および、金沢大学の研究グループは、直流kV・kAの電力を小型軽量の機器で高速遮断できる、新方式の電力機器「限流遮断器」を開発した。 新しいキラル半導体高分子を開発 溶液を塗るだけで成膜

新しいキラル半導体高分子を開発 溶液を塗るだけで成膜

大阪大学と東京工業大学は、新しいキラル半導体高分子を開発した。溶液を塗るだけで成膜でき、約70%という高い効率でスピン偏極電流を発生させることができる。 線幅7.6nmの半導体微細加工が可能 高分子ブロック共重合体

線幅7.6nmの半導体微細加工が可能 高分子ブロック共重合体

東京工業大学と東京応化工業の研究グループは、線幅7.6nmの半導体微細加工を可能にする「高分子ブロック共重合体」の開発に成功した。 6G周波数域におけるポリイミドの誘電特性を解明

6G周波数域におけるポリイミドの誘電特性を解明

東京工業大学はEMラボと共同で、11種類のポリイミドについて25G〜330GHzの周波数域における誘電特性を、スペクトルとして系統的に計測した。6G(第6世代移動通信)機器向け低誘電ポリイミド材料の開発に弾みを付ける。 強誘電体メモリの製造プロセス簡素化とコスト削減

強誘電体メモリの製造プロセス簡素化とコスト削減

東京工業大学とキヤノンアネルバ、高輝度光科学研究センターの研究グループは、窒化物強誘電体であるスカンジウムアルミニウム窒化物「(Al,Sc)N」薄膜が、従来の強誘電体に比べ、熱/水素雰囲気下での耐久性に優れていることを確認した。強誘電体メモリの製造プロセスを簡素化でき、大幅なコスト削減が可能となる。 モバイルにも実装可能なミリ波帯MIMOフェーズドアレイ受信機IC

モバイルにも実装可能なミリ波帯MIMOフェーズドアレイ受信機IC

東京工業大学の岡田健一教授らは、6G(第6世代移動通信)に向けて、高効率で低消費電力の「ミリ波帯 MIMOフェーズドアレイ受信機IC」を開発した。時分割MIMO技術により回路の規模を削減でき、IoT端末やモバイル端末への実装も可能となる。