Apple純正モデムが始動 「C1」のルーツを探る:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(91)(3/3 ページ)

今回は、Apple「iPhone 16e」と、iPhone 16eに搭載されているApple開発のモデム「C1」について解説する。

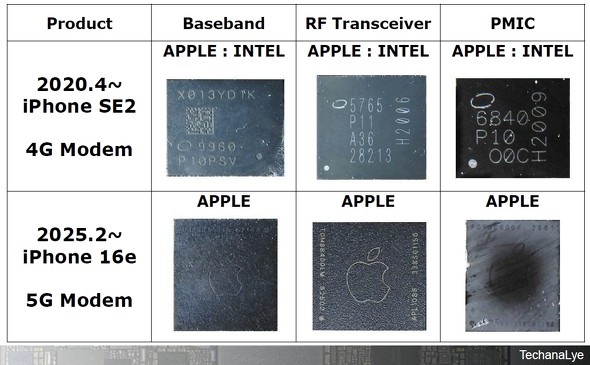

IntelモデムとAppleモデムを比較

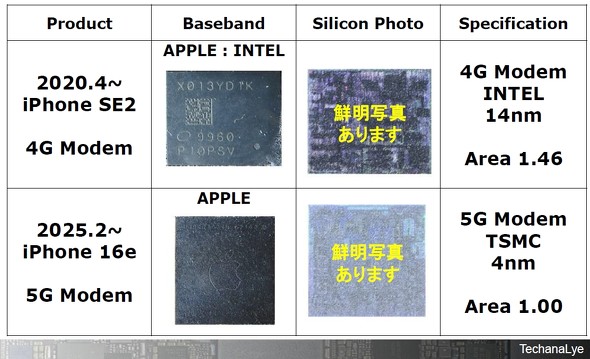

表2は2019年にAppleが買収したIntelモデムの最後のチップセットと、iPhone 16eに搭載されているApple C1のチップセット構成の比較である。ベースバンドプロセッサ、トランシーバー、PMICの3点セットの変化はない。AppleはIntelからモデム部門ごと買収したので、チップセットとして継続開発されたわけだ。パッケージ上のIntelのマルマークが、Appleのリンゴマークになっている。

表3は、Intelとして最後のベースバンドプロセッサとなり、iPhone SE2に採用されたPMB9960とApple C1のベースバンドプロセッサの比較である。Intel製ベースバンドはIntel 14nm世代プロセスで製造されていて、Apple C1 ベースバンドはTSMC 4nmを適用している。14nm → 10nm → 6/7nm → 4/5nmと、14nmと4nmでは4世代の差があり、4nmでは集積密度が大きく上がっているので、C1はざっくりだが、PMB9960よりも2.5〜3倍ほど、回路規模が大きいものになっている!!Apple C1 ベースバンド内部は3基の巨大演算器のクラスターで構成されており、演算器の塊というユニークな構造になっている。

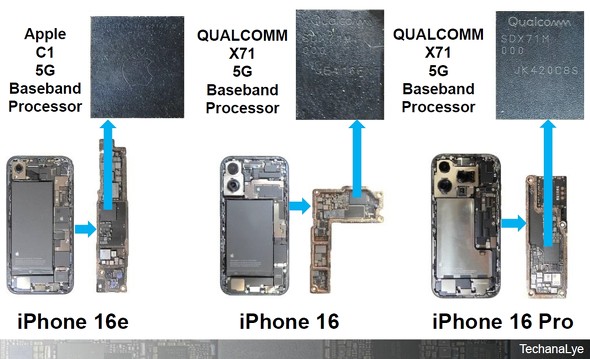

QualcommのモデムとAppleのモデム

図5は、iPhone 16/16 Pro、iPhone 16eの内部、基板、ベースバンドプロセッサの様子である。前述した通り、2024年9月発売のiPhone 16/16 ProにはQualcommのSnapdragon X71モデムチップセットが採用されている。2025年のiPhone 16eからApple独自のApple C1となっている。Appleが次世代向けにC2、C3の開発を行っていることは間違いないので、2025年秋に発売されるであろう次世代iPhoneなどで、順次入れ替わっていく可能性は高いだろう。またWi-FiやBluetoothも内部は現在Broadcom製だが、Appleの独自開発チップに置き換わっていくようだ。ウワサを広げるつもりはないので、かなり先になってしまう可能性もあるが、実チップで報告したい。

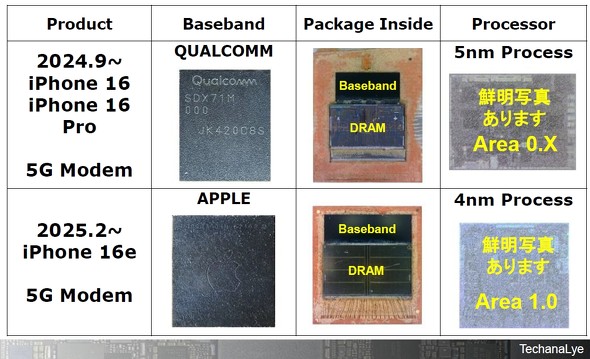

表4は、iPhone 16/16 Proに採用された5GベースバンドプロセッサQualcommの「SDX71M」とiPhone16eのApple C1ベースバンドの比較である(測長したサイズなどのデータあり)。基本構成はほぼ同じで、デジタルプロセッサとDRAMがパッケージ内に集積されている。Qualcommは5nm、Appleは4nmと製造プロセスに違いはあるが、Qualcommチップの方がひと回り小さいものになっている。

さて、いよいよAppleモデムが始動した。今後も継続して観察し、本連載で報告していく。

次回はApple Mac Studio M3 Ultraを報告する予定。先月に引き続き2025年は新チップラッシュでオーバーワーク気味です……。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「M4 Pro/M4 Max」を解析 IPを最大限に生かすAppleのモノづくり

「M4 Pro/M4 Max」を解析 IPを最大限に生かすAppleのモノづくり

2025年も精力的に新製品を発表しているApple。今回は、2024年から2025年にかけて発売された「Mac mini」や「Mac Studio」を取り上げ、それらに搭載されているプロセッサ「M4 Pro」「M4 Max」を報告する。 携帯電話用半導体を巡って繰り広げられた「ババ抜き」

携帯電話用半導体を巡って繰り広げられた「ババ抜き」

2000年代後半から2010年代前半にかけて、携帯電話機用半導体事業の売買が企業間で繰り返された。今、思えば本格的なスマートフォン、チップセット時代の到来を目前に控え、携帯電話機用半導体事業という「ジョーカー」を巡る「ババ抜き」だったのかもしれない――。 2024年は「エッジAIデバイス元年」 主要AI PCを分解

2024年は「エッジAIデバイス元年」 主要AI PCを分解

さまざまなモバイル機器で、AI(人工知能)機能は既に必須になりつつある。特に2024年はAI PCが相次いで市場に投入され、「エッジデバイスAI元年」とも呼べるほどである。今回は、2024年後半に発売された主要AI PCやプロセッサを取り上げよう。 それでもスマホの技術進化は続いている、「iPhone 15 Pro Max」「Mate 60 Pro」を分解

それでもスマホの技術進化は続いている、「iPhone 15 Pro Max」「Mate 60 Pro」を分解

今回は、2023年夏に発売された話題のスマートフォン、Apple「iPhone 15 Pro Max」とHuawei「Mate 60 Pro」の分解結果を報告する。 NVIDIAもIntelも……チップ開発で進む「シリコン流用の戦略」を読み解く

NVIDIAもIntelも……チップ開発で進む「シリコン流用の戦略」を読み解く

プロセッサでは、半導体製造プロセスの微細化に伴い、開発コストが増大している。そこで半導体メーカー各社が取り入れているのが、「シリコンの流用」だ。同じシリコンの個数や動作周波数を変えることで、ローエンドからハイエンドまでラインアップを増やしているのである。 「S9」のベースは「A16 Bionic」!? Appleの自在過ぎるスケーラブル戦略

「S9」のベースは「A16 Bionic」!? Appleの自在過ぎるスケーラブル戦略

Appleのプロセッサ開発力は、スピードを含め確実に上がっている。さらにAppleは、コア数を自由自在に増減し、ローエンドからスーパーハイエンドまでのプロセッサファミリーをそろえる「スケーラブル戦略」を加速している。発売されたばかりの「Apple Watch Series 9」を分解すると、それがよく分かる。