マグネシウム電池の劣化要因は「水」だった 北大が解明:電解液中の微量な水分

北海道大学は、マグネシウム電池における劣化挙動を調べ、電解液中に含まれる微量の水分が主要因であることを突き止めた。水分の混入を厳格に管理すれば、マグネシウム電池の高エネルギー動作が実現できるという。

低水分量の電解液を用いれば、4Vで50回以上の充放電が可能

北海道大学大学院理学研究院の朱瑞傑博士研究員と小林弘明准教授らによる研究グループは2025年5月、マグネシウム電池における劣化挙動を調べ、電解液中に含まれる微量の水分が主要因であることを突き止めたと発表した。水分の混入を厳格に管理すれば、マグネシウム電池の高エネルギー動作が実現できるという。

マグネシウム電池は、「低コスト」「高い安全性」「高いエネルギー密度」といった特長があり、実用化に向けた研究が進んでいる。最近では弱配位性アニオンを有するマグネシウム塩を用いたエーテル系電解液の活用などが報告されている。ただ、正極側の反応は可逆性が悪いなど、課題もあった。この理由として、電解液のロットや保管期間、電池を製造する環境などにより、正極の性能が大きく変化することが明らかになっていた。

研究グループは今回、マグネシウム電池の正極と電解液の界面で生じる劣化挙動を調べるため、二酸化マンガン正極とエーテル系電解液界面の反応を調査した。電解質にはフルオロアルコキシボレートアニオンまたは、フルオロアルコキシアルミネートアニオンからなるマグネシウム塩を用いた。

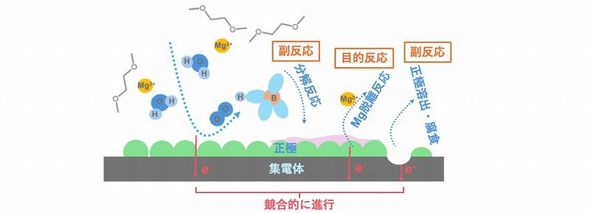

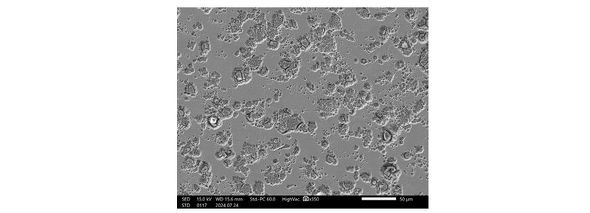

実験の結果、二酸化マンガン正極に対しマグネシウム挿入脱離反応の影響はわずかで、代わりに多くの副反応が進行した。具体的には、正極の集電体や電池部材に用いた金属の腐食や、電解液へのマンガン成分溶出、エーテル溶媒や弱配位アニオン電解質の酸化分解が進んだ。こうした副反応は、電解液中に含まれる微量の水分によって促進されることが分かった。

また、電解液中に存在する水分子は、マグネシウムイオンと優先的に結合し、正極との反応時に分解し、副反応を引き起こしていることが、分光分析と第一原理計算によって明らかになった。しかも、水分量が200ppm程度の電解液であっても、ステンレス部材の腐食反応は進行することが分かった。一方で、低水分量の電解液を用いれば、高電圧動作条件となる4Vで50回以上の充放電が可能になることを確認した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

半導体デバイスの発熱を制御するメカニズムを発見

半導体デバイスの発熱を制御するメカニズムを発見

東北大学と北海道大学、高輝度光科学研究センターの共同研究チームは、絶縁膜において熱の流れを自在に制御できるメカニズムを発見した。しかも、基板の種類によって膜の構造や振動特性が変化し、熱伝導が大きく変化することを確認した。 次世代蓄電池を高性能にする「極小ナノ粒子」を短時間で合成

次世代蓄電池を高性能にする「極小ナノ粒子」を短時間で合成

北海道大学や東北大学らの研究グループは、アルファ型二酸化マンガンの極小ナノ粒子を短時間で合成する手法「アルコール溶液法」を開発した。合成した極小ナノ粒子は、多価イオン電池の正極や酸化反応触媒として高い特性を示すことが分かった。 ありふれた材料で「高性能熱スイッチ」を開発

ありふれた材料で「高性能熱スイッチ」を開発

北海道大学の研究グループは、ありふれた材料を用いて熱伝導率切替幅が従来の2倍以上となる「熱スイッチ」を開発した。熱制御デバイスの開発に弾みをつける。 新しい超伝導体「遷移金属ジルコナイド」を発見

新しい超伝導体「遷移金属ジルコナイド」を発見

東京都立大学や北海道大学、広島大学および、ローマ大学サピエンツァ校らの研究グループは、新たに合成した遷移金属ジルコナイドが、超伝導体であることを発見した。 パワーデバイスのパッケージに適した銅系ナノ接合材料

パワーデバイスのパッケージに適した銅系ナノ接合材料

北海道大学の研究グループは、パワー半導体デバイスのパッケージング工程などに適した「銅系ナノ接合材料」を開発した。低温かつ短い焼結時間でも高い接合強度を実現できるという。 北海道大ら、水系亜鉛イオン電池の正極材料を開発

北海道大ら、水系亜鉛イオン電池の正極材料を開発

北海道大学と東北大学および、カリフォルニア大学ロサンゼルス校は、亜鉛イオン電池用の正極材料を開発した。これにより、水系亜鉛イオン電池でリチウムイオン電池と同等か、それ以上の高いエネルギー密度と出力密度を実現することが可能となる。