加速器を用いた「省電力次世代EUV露光技術」開発へ:消費電力は既存EUV光源の1/10に

高エネルギー加速器研究機構(KEK)は、エネルギー回収型線形加速器(ERL)と自由電子レーザー(FEL)を組み合わせた「次世代EUV(極端紫外線)露光技術」の開発を始めた。既存のEUV光源に比べ消費電力を10分の1に低減でき、「beyond EUV」と呼ばれる短波長化も比較的容易だという。

2029年度までにプロトタイプ機の建設を始め、10〜13年後に事業化へ

高エネルギー加速器研究機構(KEK)は2025年5月、エネルギー回収型線形加速器(ERL)と自由電子レーザー(FEL)を組み合わせた「次世代EUV(極端紫外線)露光技術」の開発を始めたと発表した。既存のEUV光源に比べ消費電力を10分の1に低減でき、「beyond EUV」と呼ばれる短波長化も比較的容易だという。

KEKは、内閣府が進める「経済安全保障重要技術育成プログラム(通称:K Program)」に対し、「革新的な次世代EUV露光用光源の実現を目指した自由電子レーザーの基盤技術開発」を提案。「次世代半導体微細加工プロセス技術」の実現に必要な技術の一部として採択された。実施期間は2025年4月から2030年3月までである。

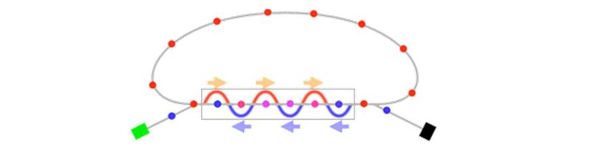

今回の技術課題としてKEKは、「高効率ビーム加速技術」「大電流ビーム周回技術」「FEL発振技術」と、3つの要素技術開発を挙げた。高効率ビーム加速技術では、エネルギー損失の少ない超伝導加速空洞を開発する。大電流に対応したクライオモジュールと呼ばれる低温容器の設計なども行う。

大電流ビーム周回技術に関しては、これまで取り組んできた光電陰極と呼ばれる電子銃の心臓部改良について、その成果が既に表れてきており、これをさらに進めていく。また、ERL型加速器については、安定性などが産業用途で成立するレベルにしていくという。

FEL発振技術に関しては、量産化技術を確立するなどして、製造コストを抑えていく。また、FEL発振では、電子ビームの形状を加工するためのビーム操作を行いつつ、エネルギー回収と両立させるための運転技術を確立していく。

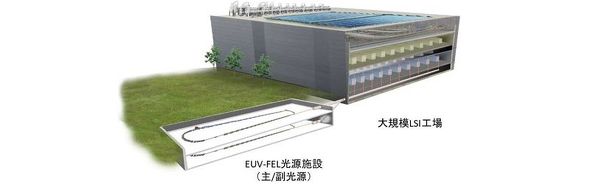

KEKはこれらの研究成果を踏まえ、2029年度までにプロトタイプ機の建設を始める予定。さらに10〜13年後には実用機を開発し事業化を目指す。計画では10台程度の半導体露光機を同時に駆動させ、5MWの電力で10kWのEUVを発生させる。この時の消費電力は既存のEUV光源に比べ10分の1に低減できるとみている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

全固体フッ化物イオン電池向けイオン伝導体を開発

全固体フッ化物イオン電池向けイオン伝導体を開発

追手門学院大学は、九州大学や高エネルギー加速器研究機構と共同で、アニオン副格子の回転機構を用いた「フッ化物イオン伝導体」を新たに開発した。合成した化合物は、全固体フッ化物イオン電池に用いられている既存の固体電解質に匹敵するフッ化物イオン伝導率を達成した。 次世代メモリ材料における水素の拡散運動を解明

次世代メモリ材料における水素の拡散運動を解明

東北大学らの研究グループは、素粒子「ミュオン」を用いて、二酸化バナジウム(VO2)における水素の拡散運動を解明したと発表した。研究成果は高密度の抵抗変化型メモリ(ReRAM)開発につながる可能性が高いとみられる。 東工大ら、高伝導率のリチウムイオン伝導体を開発

東工大ら、高伝導率のリチウムイオン伝導体を開発

東京工業大学と高エネルギー加速器研究機構、東京大学の研究グループは、伝導率が32mS cm-1という固体電解質のリチウムイオン伝導体を開発した。この材料を用い厚膜が1mmの正極を作製したところ、電極面積当たりの容量が現行の1.8倍となった。 バンドトポロジー性質、アモルファス薄膜でも有効

バンドトポロジー性質、アモルファス薄膜でも有効

東北大学と東京大学、高エネルギー加速器研究機構の研究グループは、鉄(Fe)とスズ(Sn)のアモルファス薄膜でも、「バンドトポロジー」の概念が有効であることを解明した。 最高の酸化物イオン伝導度を示す酸塩化物を発見

最高の酸化物イオン伝導度を示す酸塩化物を発見

東京工業大学は、200℃以下の低温域で酸化物イオン伝導度が最高値となる、新たな「酸塩化物」を発見した。その結晶構造とイオン拡散経路、酸化物イオン伝導度のメカニズムも解明した。 β型酸化ガリウムにおける水素の準安定状態を解明

β型酸化ガリウムにおける水素の準安定状態を解明

茨城大学や東北大学、東京工業大学らの研究グループは、次世代パワー半導体材料であるβ型酸化ガリウム(β-Ga2O3)の電気特性に影響を与える水素の準安定状態を解明した。