バンドトポロジー性質、アモルファス薄膜でも有効:次世代センサーや素子に応用

東北大学と東京大学、高エネルギー加速器研究機構の研究グループは、鉄(Fe)とスズ(Sn)のアモルファス薄膜でも、「バンドトポロジー」の概念が有効であることを解明した。

巨大な異常ホール効果と異常ネルンスト効果を観測

東北大学金属材料研究所の藤原宏平准教授と塚崎敦教授、東京大学大学院工学系研究科の加藤康之講師と求幸年教授、高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所の阿部仁准教授らによる研究グループは2023年6月、鉄(Fe)とスズ(Sn)のアモルファス薄膜でも、「バンドトポロジー」の概念が有効であることを解明したと発表した。

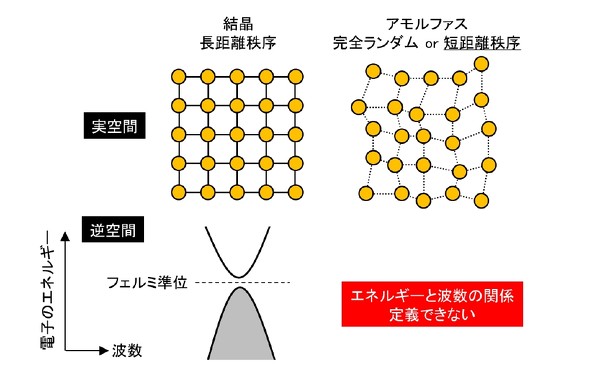

研究グループは、アモルファス(非晶質)に近いFe-Sn強磁性薄膜で、トポロジカル半金属「カゴメ格子結晶Fe3Sn2」と同等の大きな「異常ホール効果」が発生することを、2019年に発見した。今回は、固体中における電子の運動を特徴づける、バンド構造の幾何学的性質であるバンドトポロジーについて、アモルファス状態での効果を評価することにした。

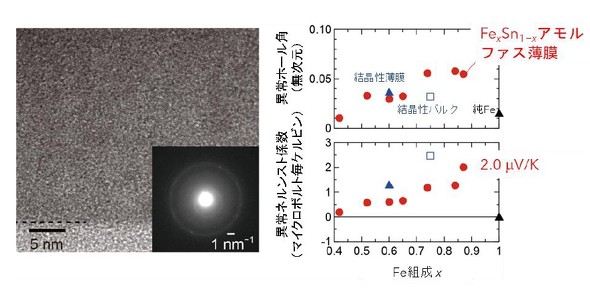

実験では、ガラス基板上に室温スパッタリング蒸着法を用い、均質のFe-Snアモルファス薄膜を作製した。これを用い、ほぼアモルファス領域のみで構成されるさまざまな組成の試料を評価した。

異常ホール効果と異常ネルンスト効果の測定では、カゴメ格子結晶のFe3Sn2やFe3Snにも匹敵する高い値を示した。特に、異常ネルンスト係数は2.0μV/ケルビンとなり、これまでのトポロジカル物質群の中では最も高いレベルの値だという。

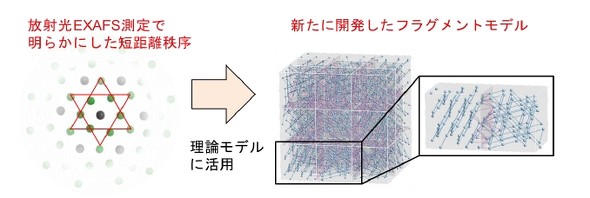

さらに研究グループは、放射光EXAFS(広域X線吸収微細構造)を測定した。この結果、アモルファス状態でもごく短いスケールでは、カゴメ格子結晶の構造的特徴をもつ「短距離秩序」が存在することを突き止めた。

また、実験により求めた構造パラメーターに対応した理論モデル「フラグメントモデル」を新たに開発した。これを用いてシミュレーションを行い、Fe-Snアモルファス薄膜の大きな異常ホール効果および異常ネルンスト効果が、カゴメ格子結晶で報告されている効果と、共通したメカニズムで理解できることを明らかにした。

アモルファス薄膜は、室温スパッタリング蒸着法により、さまざまな基材上に広い面積で成膜ができる。ポリマー基板上へも低温で形成でき、フレキシブル素子への応用も可能となる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東北大学、巨大な磁気抵抗を示す磁性材料を発見

東北大学、巨大な磁気抵抗を示す磁性材料を発見

東北大学は、巨大なトンネル磁気抵抗効果を示す準安定の磁性材料を発見した。開発した材料素子は5K(−268.15℃)で磁気抵抗比が1000%以上となった。 東北大ら、カルシウム蓄電池向け正極材料を開発

東北大ら、カルシウム蓄電池向け正極材料を開発

東北大学とトヨタ北米先端研究所らの研究グループは、カルシウム蓄電池向けの「正極材料」を開発した。開発済みの「水素クラスター電解液」と組み合わせて試作した電池は、500回以上の繰り返し充放電に成功した。 レーザーを用い、グラフェン膜をナノ精度で加工

レーザーを用い、グラフェン膜をナノ精度で加工

東北大学の研究グループは、フェムト秒レーザーを用い、グラフェン膜を100nm以下というナノ精度で加工することに成功した。レーザー照射の条件を調整すれば、数ナノメートルの細孔および原子レベルの欠陥形成などに応用できるとする。 ウランテルル化物で、新たな超伝導状態を発見

ウランテルル化物で、新たな超伝導状態を発見

日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)は、ウランテルル化物において、新たな超伝導状態が存在することを東北大学と共同で発見した。それは「低磁場」と「高磁場」との間に存在する、「両者が入り混じった状態」である。 磁性メタマテリアルを用いた光源の新原理を提案

磁性メタマテリアルを用いた光源の新原理を提案

東北大学の研究グループは、6G(第6世代移動通信)システムに向けて、磁性メタマテリアル(磁石を用いた人工構造物質)を用いた光源の新原理を提案した。この技術を応用すれば、ミリ波やテラヘルツ光への周波数変換が可能となり、室温動作の小型光源を実現できるという。 カーボン新素材を発見、Li空気電池を長寿命化

カーボン新素材を発見、Li空気電池を長寿命化

東北大学と信州大学、岡山大学、大阪大学などの学際的研究チームは、リチウム空気電池の長寿命化を可能にする、新たなカーボン正極材料を発見した。