加速するヒューマノイドロボット開発に求められる技術とは? TIが語る:EdgeTech+ 2025(3/3 ページ)

Texas Instrumentsの日本法人である日本テキサス・インスツルメンツは「EdgeTech+ 2025」(2025年11月19〜21日、パシフィコ横浜)にて、「先進的半導体技術が切り拓くヒューマノイドロボットの未来」と題した基調講演に登壇。大きな変化を遂げてきたロボティクス技術のこれまでと現在、そしてヒューマノイドロボティクスの発展に向けて必要とされる技術、TIが提供するソリューションについて取り上げた。

「TIの最大の強みは機能安全」 サプライヤーからパートナーに

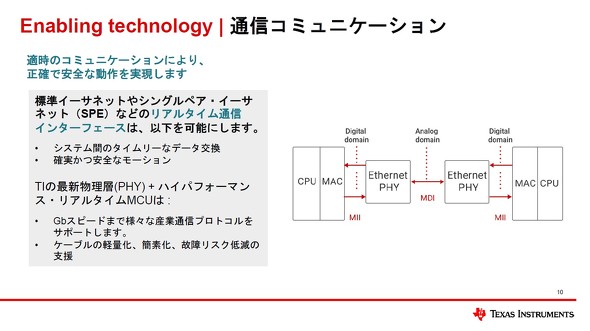

通信領域ではケーブルの重量と複雑さが課題となる。TIはSPE(Single-Pair Ethernet)によってリアルタイム性を維持しながら重量とコストを軽減し、故障点も削減できるとしている。

センサーやカメラについては暗闇や粉じんといった悪環境での動作が課題だが、TIのミリ波センサーは悪環境に強みを持っているという。これもADAS向けに開発してきた技術で、既に数百万個の出荷実績がある。カメラとは異なりプライバシーの問題も解消できることが特徴だ。

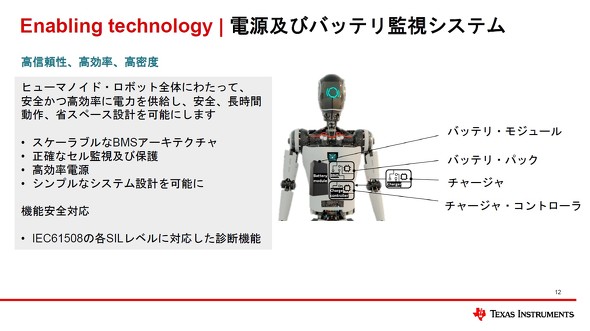

バッテリーマネジメントシステム(BMS)では、安全性と稼働時間という重要な要素がトレードオフになってしまう傾向にある。TIは高精度なセル監視によって安全性と稼働時間を両立させているという。「高精度なセル監視によってバッテリーがどれくらいもつのか正確に把握でき、工場全体のロボットの運用効率を最大化できる」(初山氏)

初山氏は「これに加えて、機能安全がTIの最大の強みの1つで、提供できる真の価値でもある」と述べた。TIの技術者だったJack Kilby氏がICを発明したのは、産業用ロボットが現場に投入される3年前、1958年のことだ。「当時、ICは部品の数という暴君から人類を解き放つという目的があった。現在、ヒューマノイドロボット開発の最大の暴君は機能安全だ。多くのICをそろえた上で、それらが安全であることの証明が求められる。膨大なレポート作成や認証機関とのやりとりは貴重なエンジニアリングリソースを奪い、イノベーションのブレーキとなる」(初山氏)。TIは製品と合わせてセーフティマニュアルや機能安全の認定書を提供している。

TIは実際に、ヒューマノイドロボットメーカーであるApptronikと戦略的パートナーシップを締結している。Apptronikの挑戦は、膨大な数の部品を小さいサイズの筐体に収めることと、人間の近くで動作するための安全性だった。これに対してTIは機能安全の方法論のディスカッションや部品選定から携わったという。

初山氏は「TIは単なるサプライヤーではなく設計の根幹を担うパートナーだ」と述べた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

製造自立へ拠点拡大と強靭化を進めるTIの戦略 EMEA担当プレジデントに聞く

製造自立へ拠点拡大と強靭化を進めるTIの戦略 EMEA担当プレジデントに聞く

Texas Instrumentsは半導体製造における自立性を高めるため、2030年までに自社生産能力を95%超に拡大するという目標を掲げている。同社の欧州/中東/アフリカ地域(EMEA)担当プレジデントであるStefan Bruder氏に独占インタビューを行い、同社工場の生産能力拡大や、設計のスピード、インドにおける事業計画などについて話を聞いた。 「現場ですぐ使えるロボット」普及へ、ソニーが自社コア技術を外部提供

「現場ですぐ使えるロボット」普及へ、ソニーが自社コア技術を外部提供

ソニーグループは、ロボットの開発を通じて培ったコア技術の外部提供を進める。重さや形状などの情報なしでさまざまなモノを把持できる触覚センサー、摩擦や慣性の影響を打ち消してシミュレーション通りの動作を再現するアクチュエーターなどを展開している。 突然のマイコンEOL…… 置き換えの難所「要件定義」を2週間で代行

突然のマイコンEOL…… 置き換えの難所「要件定義」を2週間で代行

ミラクシア エッジテクノロジーは「EdgeTech+ 2025」に出展し、マイコンの生産終了(EOL)による置き換えに対応した要件定義の代行サービスを紹介した。プロジェクトリーダークラスの技術者が2カ月ほどかけて担う工程を2週間で代行するというもので、顧客が既存のソースコードのみ用意すればよい。 VLMもエッジで実現! FP4対応、低消費電力のエッジAIカメラSoC

VLMもエッジで実現! FP4対応、低消費電力のエッジAIカメラSoC

デジタルメディアプロフェッショナルは「EdgeTech+ 2025」に出展し、エッジAIカメラ向けSoC(System on Chip)「Di1」を紹介した。FP4に対応した独自開発のNPUを搭載し、低消費電力で高度なAI推論処理を実行できる。 組み合わせ最適化がエッジで解ける「量子インスパイア系」ソリューション

組み合わせ最適化がエッジで解ける「量子インスパイア系」ソリューション

東芝情報システムは「EdgeTech+ 2025」(2025年11月19〜21日、パシフィコ横浜)に出展し、量子コンピュータ研究をもとにした組み合わせ最適化ソリューションを紹介した。小さい計算リソースにも対応し、組み込み機器上で実行できるものだ。