連載

DRAMについて知っておくべき、4つのこと:福田昭のデバイス通信 ARMが語る、最先端メモリに対する期待(10)(4/4 ページ)

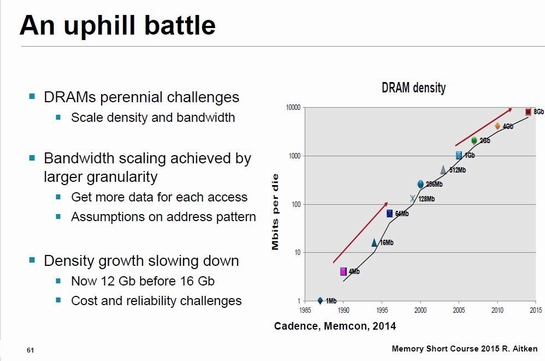

今回は、DRAMで知っておくべき4つの事実を紹介する。「DRAMの事業規模は巨大であること」「DRAMの性能は常に不足していること」「DRAM開発は傾斜が急になり続ける坂道を登っているようなものであること」「3次元技術はDRAM開発にとって援軍ではあるが救世主ではないこと」の4つだ。

鈍化する記憶容量の増加ペース

高速化以外には、大容量化の坂道がある。1990年代まで、DRAMは世代交代ごとに記憶容量を前世代の4倍に増やしてきた。例えば1Mビット品の次は、4Mビット品が開発され、製品化された。

しかし2000年代に入ると、世代交代ごとの記憶容量の増加ペースは2倍に低下した。例えば1Gビット品の次は、2Gビット品が開発され、製品化された。大容量化のペースは遅くなった。

2015年末現在では、大容量化のペースはさらにゆっくりになろうとしている。4Gビット品の次は8Gビット品が製品化された。8Gビット品が現行製品の最大容量である。8Gビット品の次は16Gビット品ではなく、12Gビット品が開発されるとみられている。世代交代ごとの記憶容量の増加は2倍から、1.5倍へと低下する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

システム設計の要諦は電力管理

システム設計の要諦は電力管理

今回から、2015年12月に開催された「IEDM2015」でARM Researchが講演した、メモリ技術の解説をお届けしよう。まずは、システム設計が抱える課題から紹介していきたい。 メモリ・アーキテクチャの基礎

メモリ・アーキテクチャの基礎

今回は、NANDフラッシュメモリ登場後のメモリ・アーキテクチャを見ていきながら、「CPUのメモリに対する要求」を考えていく。 仮想記憶(仮想メモリ)の基礎

仮想記憶(仮想メモリ)の基礎

今回は、仮想メモリの仕組みを詳しく解説していこう。仮想メモリの概要と、これを採用したシステムについて見てみたい。 DRAM市場は安定の時期に、激しい需給変動は終わる

DRAM市場は安定の時期に、激しい需給変動は終わる

Samsung、SK hynix、Micron Technologyの3社でシェアのほとんどを占めるDRAM市場。PC以外からの需要も増えてきて、需要と供給の変動が激しい時期は終わり、安定した市場になりつつある。