ニュース

使いやすいソフトはユーザーと作る、NIの取り組み:次期バージョンを使ってフィードバック(2/2 ページ)

National Instruments(ナショナルインスツルメンツ、以下NI)は、米国で年次テクニカルカンファレンス「NIWeek 2016」(2016年8月2日〜4日)を開催した。本稿では同社初の試みとして始まった「NI Software Technology Preview」プログラムについて紹介する。

事例紹介

NIWeek 2016では部屋1つを使って、NI Software Technology Previewプログラムで提供する新機能を、領域ごとに説明していた。プログラムに参加すれば、描くソフトウェアをダウンロードして自分の手元でこれら新機能を試すことができる。ただし、これらのソフトウェアは新機能を実際に試せるよう独立して動作するようにしてあるだけで、これがそのまま製品になるわけではなく、将来のリリース時には既存のソフトウェア製品に組み込まれて提供されることになるとしている。

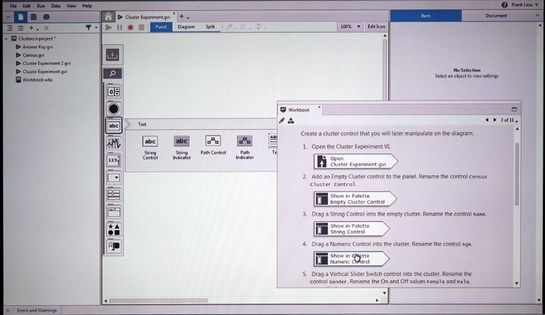

開発環境の中に学ぶ機能が含まれている、という例。Workbook(中央右下のウィンドウ)は単なる静的なドキュメントではなく、HTMLで記述される対話的な動的コンテンツになっている。Workbookコンテンツはユーザーが作成することもできるので、例えば自社の中で自分のコードを誰かに渡すときにオリジナルのヘルプコンテンツと一体化して共有するといった使い方ができる(クリックで拡大)

対話式データ解析の例。計測データを表示しているときにレコードボタンを押すとすぐにそのデータをキャプチャーできる。また、表示しているデータに対して、プルダウンメニューからどういったフィルターにするか、ピーク検出はどうするかなど対話的に選択していくと、バックグラウンドで自動的にプログラムが生成される。生成されたプログラムをコピーすれば、他でも利用できる(クリックで拡大)

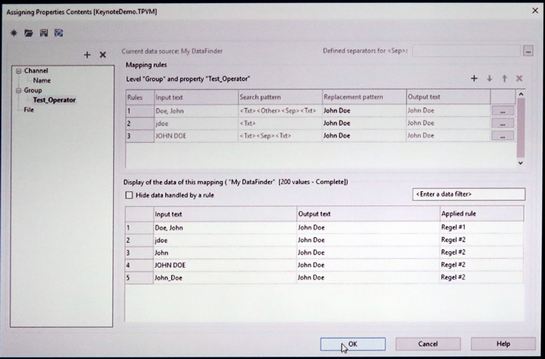

サーバサイド解析の例。これはプリプロセッサとして、収集したデータのタグ付けをやり直すというデモンストレーション。データに付けられたオペレーターの名前が、例えば「Sasaki」「SASAKI」「ササキ」「佐々木」などとなっていても、それらを1人のオペレーターとして認識してタグを付け直しデータを正規化することで、収集したデータを利用しやすくするというもの。日本では特に有用な機能ではないだろうか。収集したデータを解析してレポートの形でイントラネットで共有する、といったことも可能になるという(クリックで拡大)

【取材協力:ナショナルインスツルメンツ】

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

幽霊や極低温原子、FPGAを手軽に使って処理

幽霊や極低温原子、FPGAを手軽に使って処理

大量のデータから目的の情報を得る、極めて複雑な設定条件から正しい組み合わせを見つける。ミリ波レーダーや量子コンピュータの開発課題だ。National Instruments(NI)の年次カンファレンス「NIWeek 2016」(テキサス州オースチン)では、このような開発事例を3日目の基調講演において複数紹介した。 産業用IoT向けイーサネットは次世代へ

産業用IoT向けイーサネットは次世代へ

産業機器分野においてIoT(モノのインターネット)を普及させる手段の1つとして、「IEEE 802.1 TSN(Time Sensitive Networking)」と呼ばれる次世代規格の標準化が進んでいる。標準イーサネットの拡張版である同規格は、コストや相互運用性などの面でメリットを生み出す可能性がある。 たまたま生まれたIoTが工事現場の電力を2割削減

たまたま生まれたIoTが工事現場の電力を2割削減

日本ナショナルインスツルメンツ(NI)は、カスタム計測器「CompactRIO」を活用したIoTシステムの事例を公開した。試験的に導入したトンネル工事現場では、消費電力を約2割削減することを実現している。日本NIの岡田一成氏は、「IoTは何をしたらいいか分からないという企業が多いなか、企業の課題を解決するために構築したシステムが結果的にIoTとなった」と語る。 補助人工心臓に5G向けMIMO、NIが活用事例を披露

補助人工心臓に5G向けMIMO、NIが活用事例を披露

National Instruments(NI)のテクニカルカンファレンス「NIWeek 2015」が、米国で開催されている。1日目の基調講演では、補助人工心臓や5G通信向けのFD(Full Dimension)-MIMOなど、NI製品を使用した数多くの事例に関心が集まった。 IoT時代の計測システムはソフトウェアが鍵になる

IoT時代の計測システムはソフトウェアが鍵になる

日本ナショナルインスツルメンツ(日本NI)は、スマートデバイス向けテストシステムに関する戦略説明会を都内で開催した。同社が目指すのは、モジュール式のハードウェアと、オープンでフレキシブルなソフトウェアを活用した「プラットフォームベース」のアプローチである。