欧州通信業界でM&Aが加速、4G普及の遅れも一因:市場規模の割に事業者数が多すぎる?(2/2 ページ)

ここ数年、欧州の通信業界においてM&Aが活発に行われている。その理由の1つに、4G(LTE)の普及の遅れに対するEUの焦りがある。

クアッドプレイを目指す動き

なぜ、これほどまでにM&A(不成立も含め)が活発なのか。神尾氏の説明によれば、2つの理由があるようだ。

1つが、「クアッドプレイ」に向けた動きである。クアッドプレイとは、固定電話、携帯電話、ブロードバンド、ペイTVの4つのサービスを1つの事業者が提供することだ。欧州では、通信事業者、ケーブルTV事業者、映像/コンテンツ配信事業者が、クアッドプレイとまではいかなくとも、ケーブルTVのみ、モバイルネットワークのみ、といった単一のサービスではなく複数のサービスを融合して提供する方向を目指している。例えばイギリスでは、通信事業者のVodafoneがケーブルTV事業者のLiverty Globalを買収しようとしていた。結局この案件は交渉が白紙になったが、イギリス、ドイツ、フランスともに、融合サービスの提供を目的に買収を行う動きが目立っている。

LTE普及の遅れに対する危機感

もう1つが、投資体力の強化と、グローバルでの競争力の強化だ。実は欧州は、日本、米国、韓国に比べると高速ブロードバンドやLTEサービスの普及が遅れている。神尾氏は、「これに強い危機感を持っているEC(欧州委員会)やEU各国の政府といった政策側は、対応策として、人口5億6000万人を抱えるEU市場において、国境を越えて事業を行えるような投資体力とグローバルな競争力を持つ、規模の大きい事業者の誕生を促進すべきだとしている」と説明する。

規模の拡大は事業者にとっても歓迎すべきところではあるが、一方で政策側は競争政策も重視しているので、買収案件を何でも認可して独占事業者を生み出すわけにもいかない。事業者の規模や競争力を考慮しつつも、寡占化は避けられるよう、バランスを見ながらM&Aを認可していく必要がある。

神尾氏は「従来、欧州では、公平な競争を担保するには1カ国当たり4社くらいのモバイル通信事業者が適切ではないかという(各国間の)暗黙の了解があった」と説明する。ただ、ドイツで2014年に、O2がE-Plusを買収するという案件が認可され、ドイツ国内のモバイル通信事業者数が4社から3社に減った。これを皮切りに、「1カ国当たり4社」という概念は変わりつつあると、神尾氏は述べる。

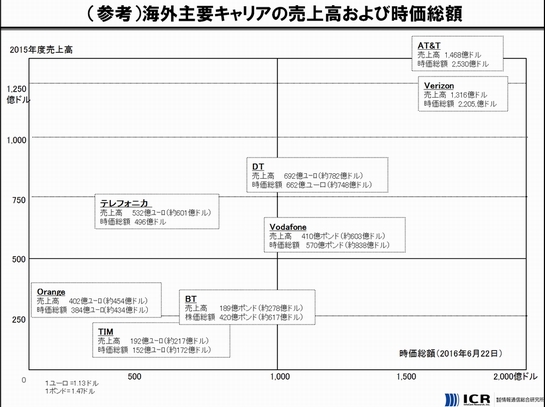

一方で神尾氏は、「そもそも、各国の規模は小さい欧州諸国において、1カ国当たり3〜4社というのは多過ぎるのではないか」とも指摘する。「ネットワーク事業は、ある程度の規模のユーザー数がなければ先行投資がしにくいという側面がある。人口が6000万〜8000万人の国でモバイル通信事業者が3〜4社あるという状況によって、各社が非常に厳しい競争を強いられている」(同氏)。専門家の中には「通信事業者の数は欧州全体で3社くらいがちょうどいいのではないか」という声もあるほどだ。1社1社の規模も、米国に比べると小さい。

欧州の通信事業者のこうした断片化は、5G(第5世代移動通信)の取り組みの遅さにもつながっている。3Gをけん引した欧州だが、4Gでは米国に主導権を握られた。そのため、5Gではその主導権を取り返すべく、2013年に5G研究開発を促進する団体「5GPPP(Public-Private Partnership)」を立ち上げるなど力を入れている。通信事業者も、それぞれ通信機器メーカーと組んで5Gへの取り組みを発表している。

- OrangeがNokiaと提携して5Gのトライアルを実施

- BTは2016年8月、5GにおいてNokiaとの提携を発表

- Vodafoneは2016年7月、Huaweiと協力してTDD+の実験を実施

- ドイツテレコムはNokiaや韓国SK Telecomと提携してデモやトライアルを実施予定

といった具合だ。

だが、日米韓に比べると目立った動きは少ない。情報通信総合研究所のモバイル系の研究員も、5Gにおける欧州の今後の動きは「不透明」とコメントしている。5G以前に4Gの普及が遅れているので、この状況も当然だといえるだろう。

イギリスのEU離脱の影響は?

イギリスでは2016年6月23日(現地時間)に国民投票が行われ、EU離脱派が残留派を上回った。「イギリスのEU離脱による通信業界への影響で、想定されていることはあるのか」との質問に神尾氏は、「現時点では、イギリス資本で本社もイギリスに構えているVodafoneの本社を、(EU加盟国内の)他の国に移すべきではないか、という声がある。それ以外では目立った動きはない。EU離脱に関しては最低でも2年かかるとみられていて、関係の事業者は皆、動き出すにはまだ早いと感じているようだ」と答えた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

最初の照準は東京五輪、5G開発を加速する日本勢

最初の照準は東京五輪、5G開発を加速する日本勢

本連載では、5G(第5世代移動通信)の開発が進んでいる5つの国/地域に焦点を当て、その最前線をノキアの視点でお届けする。第2回となる今回は日本を取り上げる。2020年の東京オリンピックを控え、5Gの商用化に向けた議論が加速してきている。 5GはIoT制御のための移動通信だ

5GはIoT制御のための移動通信だ

ドレスデン工科大学の教授で“5G Man”との異名をとるFrank Fitzek氏に単独インタビューした。同氏は「5G(第5世代移動通信)は、IoT(モノのインターネット)を制御することだけが目標」とし遅延を1ミリ秒以内に抑えることの重要性を説いた。 エリクソン、5G向け無線システムを2017年に投入

エリクソン、5G向け無線システムを2017年に投入

エリクソンは、Massive MIMOおよびマルチユーザーMIMOに対応する5G(第5世代移動通信)無線装置や基地局を、2017年をメドに市場に投入する予定だ。同社は「世界で初めて、5Gネットワークの構築に必要な全コンポーネントを提供する」と発表している。 普及進まぬ3G網、サムスンの苦戦――東南アジアの通信事情

普及進まぬ3G網、サムスンの苦戦――東南アジアの通信事情

スマートフォンの普及拡大の鍵を握る新興国の1つである東南アジア。同地域ではWi-Fiが急速に普及する一方で、3G/4Gの導入が進んでいない。また、1万円程度のローエンドスマートフォンを販売する地元メーカーの台頭でSamsung Electronicsが急速にシェアを失うといった動向が見られる。 “垂直指向のサービス”から抜け出すためのIoT基盤

“垂直指向のサービス”から抜け出すためのIoT基盤

ノキアが、IoT(モノのインターネット)事業を本格化している。同事業の柱となるのが、今後、日本国内への提供を開始するIoT向けのプラットフォーム「IMPACT(インパクト)」だ。ノキアの日本法人であるノキアソリューションズ&ネットワークスは2016年8月25日、事業戦略説明会を開催し、IMPACTについて説明した。 NTT、250Gビット/秒の短距離光伝送に成功

NTT、250Gビット/秒の短距離光伝送に成功

NTTは、独自開発の帯域ダブラ技術を用い、光強度変調方式で250Gビット/秒の短距離光伝送に成功した。4波長を多重化すれば1Tビット/秒の光伝送が可能となる。