ハードディスク業界の国内最大イベント、8月末に開催(後編):福田昭のストレージ通信(56)

前編に続き、2017年8月31日〜9月1日にかけて開催される「国際ディスクフォーラム」の内容を紹介する。人工知能(AI)の講演に始まり、次世代の映像システム、防犯カメラシステムにおけるストレージ、コンタクト方式の磁気記録技術などが続く。

人工知能とスーパーハイビジョンのストレージ

前編に続き、8月末に開催が予定されている、ハードディスク(HDD)の産業と技術に関する講演会「国際ディスクフォーラム」をご紹介する。2日間の講演会の中で、前編では初日(2017年8月31日)の発表概要をご報告した。本編(後編)では、2日目の発表概要をご紹介しよう。

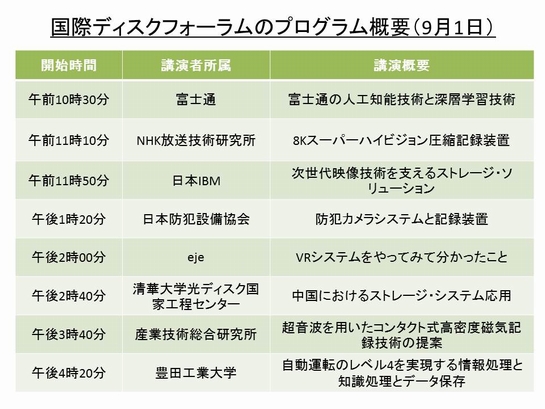

「国際ディスクフォーラム」の2日目である9月1日は、ストレージの応用分野を中心に、8件の講演が予定されている。応用分野とは、人工知能(AI)、次世代の映像システム、防犯カメラ、仮想現実感(VR)、自動運転である。

最初の講演は、人工知能(AI)技術に関するものだ。富士通の大山和彦氏が、人工知能(AI)と深層学習(ディープラーニング)に関する富士通の取り組みを報告する。いくつかの応用事例が発表されるもようだ。

それから、次世代の映像システムに関する2件の発表が予定されている。まず、NHK技術研究所の宮下英一氏が、8K解像度のスーパーハイビジョン映像圧縮記録装置の開発成果を報告する。8K映像コンテンツの制作を効率化するため、着脱可能なメモリパックを開発した。続いて日本IBMの藤原忍氏が、次世代のメディアとエンターテインメントを支える、さまざまなストレージ技術を解説する。

防犯カメラシステムにおけるストレージの重要性

昼食休憩を挟んで午後はまず、日本防犯設備協会の三澤賢洋氏が、防犯カメラシステムと記録装置(ストレージ)を解説する。防犯カメラの始まりと進化を説明するとともに、記録装置がHDDを導入した理由、将来の防犯カメラ、などについて語る。

それから仮想現実感(VR)のベンチャー企業であるeje(エジェ)の待場勝利氏が、VRビジネスを実際に手掛けることで得た課題と可能性を発表する。話題のVRビジネスに関する貴重な体験が披露されるとみられる。

ここで1件だけ、少し変わった講演が入る。中国のストレージ事情を、精華大学の陸達氏が解説する。中国では基本となるユニットを輸入してから、中国の企業がシステムの構築を手掛けている。農村部におけるデジタル映画再生システムや大規模知識サービス・システムといった、中国特有の事情を反映した構築事例が紹介される。

コンタクトヘッド方式の高密度ハードディスク技術

それから午後の休憩を挟んで、最後の2件の講演が予定されている。最初の講演は、産業技術総合研究所の田丸慎吾氏による、コンタクト方式の磁気記録技術に関する提案である。超音波によって保護膜なしで磁気ヘッドとディスクを接触させ、より高密度な記録を実現する。

最後は、豊田工業大学の三田誠一氏が、レベル4の自動運転を実現する情報処理技術と知識処理技術を説明する。大量のデータの蓄積と解析が必要になるとする。

国際ディスクフォーラムのプログラムは、こちらから閲覧できる。興味のある方はご参照されたい。

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

《次の記事を読む》

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東芝、革新機構・米ファンド・DBJ連合に優先権

東芝、革新機構・米ファンド・DBJ連合に優先権

東芝は2017年6月21日、メモリ事業売却の優先交渉先として、産業革新機構、BainCapital、日本政策投資銀行(DBJ)からなるコンソーシアムを選んだと発表した。 Micronが好調、順調な3D NAND開発が高評価

Micronが好調、順調な3D NAND開発が高評価

Micron Technology(マイクロン・テクノロジー)の2017会計年度第1四半期の業績は、金融アナリストからはおおむね評価されたようだ。とりわけ、3D NANDフラッシュメモリ技術開発への評価が高いようである。 IEDMで発表されていた3D XPointの基本技術(前編)

IEDMで発表されていた3D XPointの基本技術(前編)

米国で開催された「ISS(Industry Strategy Symposium)」において、IntelとMicron Technologyが共同開発した次世代メモリ技術「3D XPoint」の要素技術の一部が明らかになった。カルコゲナイド材料と「Ovonyx」のスイッチを使用しているというのである。この2つについては、長い研究開発の歴史がある。前後編の2回に分けて、これらの要素技術について解説しよう。 近代科学の創始者たちに、研究不正の疑いあり(ニュートン編)

近代科学の創始者たちに、研究不正の疑いあり(ニュートン編)

西欧の近代科学における不正疑惑の代表が、アイザック・ニュートンによる著作の改ざん疑惑である。今回は、研究不正に関する2冊の著名な書籍から、ニュートンの不正疑惑に触れた部分を紹介したい。 TSMCの高性能・高密度パッケージング技術「CoWoS」(前編)

TSMCの高性能・高密度パッケージング技術「CoWoS」(前編)

今回から前後編に分けて「CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)」を解説する。CoWoSの最大の特長はシリコンインターポーザを導入したことだが、では、なぜシリコンインターポーザが優れているのだろうか。シリコンインターポーザに至るまでの課題と併せて説明する。 「SEMICON West 2016」、半導体露光技術の進化を振り返る(完結編その1)

「SEMICON West 2016」、半導体露光技術の進化を振り返る(完結編その1)

今回は、半導体露光技術の歴史の完結編(その1)をお届けする。1996年ごろに本格的に導入され始めたKrFステッパーだが、既に2つの課題が浮上していた。光学系の開口数(N.A.)の向上の限界と、シリコンダイが大きくなり過ぎていたことだ。これらを解決する手段として登場したのが「スキャナー」である。