強誘電体の分極と外部電界:福田昭のストレージ通信(60) 強誘電体メモリの再発見(4)

強誘電体に外部電界を加えたとき、強誘電体内部ではどのような変化が起こるのだろうか。外部電界が存在しないときと、外部電界を少しずつ強めていったときの両方を解説する。

強誘電体結晶と温度の関係

前回は、強誘電体(ferroelectric materials)を含めた誘電体(dielectric materials)に特有の物理現象である、「分極(polarization)」を説明した。今回は、強誘電体に外部電界を加えたとき、強誘電体内部ではどのような変化が起こるかを下の図を使って説明する。

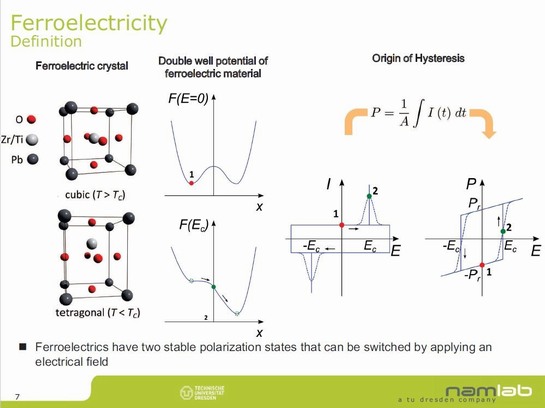

強誘電性と分極。左は代表的な強誘電体結晶PZTの構造。温度によって結晶構造と性質が変わる。中央は外部電界(E)によるPZT内部のエネルギーポテンシャルの変化。右は外部電界(E)を変化させていったときに、電流(I)と分極(P)が変化していく様子を示した曲線 出典:NaMLabおよびドレスデン工科大学(クリックで拡大)

代表的な強誘電体材料であるPZT(チタン酸ジルコン酸鉛)の結晶は、温度(T)がキュリー点(Tc)よりも高くなると結晶構造が立方晶(cubic)系となり、強誘電性を失う。温度(T)がキュリー点(Tc)よりも低いときは結晶構造が正方晶(tetragonal)となり、強誘電性を示す。PZTが強誘電体を示すのは、結晶構造が正方晶あるいは菱面体晶(rhombohedral)(ジルコン酸の組成が多くなるとこの構造が出現する)のときである。

外部電界とエネルギーポテンシャル

外部電界が存在しないときをまず、考えよう。強誘電体の内部には2つのエネルギー的に安定な状態(低い状態)が存在する。本稿では仮に、左側の低い点(1番と書いた赤い丸)に位置しているとしよう。マイナスX方向の変形を伴う分極が生じている状態でもある。

外部電界を加えると、強誘電体内部のエネルギーポテンシャルは大きく変化する。この図では、右の安定点のエネルギーに対して左の安定点のエネルギーが持ち上がる。このため、左の安定点にあった結晶は、右の安定点へと移動する。この様子を2番と書いた緑色の丸で表現する。最終的には右側のエネルギーポテンシャルが低い位置に到達し、安定する。

外部電界と電流、分極の関係

外部電界をゼロから増やしていくと、強誘電体に電流が流れるとともに、分極の方向が変化する。先に示した図面の右側に、その様子を示した。1番と書いた赤い丸と、2番と書いた緑色の丸は、先程説明したエネルギーポテンシャルでの位置に対応する。

外部電界が増えていくと、分極が減少し、電流が流れる。そしていったん、分極がゼロになる。分極がゼロになる外部電界の大きさを「抗電界(Ec)」と呼ぶ。抗電界(Ec)の大きさが、強誘電体メモリの書き換えやすさを決めることになる。抗電界は、小さいことが望ましい。

さらに電界を強めると分極の向きが反対方向となり、電流が流れ続ける。そして外部電界をゼロにすると、分極が少し減ってから一定の値になって安定する。この外部電界がゼロのときの分極を「残留分極(Pr)」と呼ぶ。残留分極の大きさは、強誘電体メモリの電源を切ったときにメモリセルに残る信号電荷の大きさを決める。残留分極は、大きいことが望ましい。

ここで興味深いのは、外部電界がゼロであったときに、強誘電体の分極がどの方向にあるかは、それだけでは決められないことである。過去の履歴が、分極の方向を決める。このように同じ外部条件でも、過去の履歴によって現在の状態が異なる性質を、「ヒステリシス(履歴効果)」と呼ぶ。このヒステリシスも、強誘電体に特有の性質である。

(次回に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

強誘電体メモリが再び注目を集めている、その理由

強誘電体メモリが再び注目を集めている、その理由

FeRAM(強誘電体不揮発性メモリ)の研究開発の熱気は、2000年代に入ると急速に衰えていった。だが2011年、その状況が一変し、FeRAMへの関心が再び高まっている。そのきっかけとは何だったのだろうか。 東芝、四日市の第6製造棟に1800億円を投資

東芝、四日市の第6製造棟に1800億円を投資

東芝は、現在、第1期分の建設が進んでいる四日市工場の第6製造棟について、製造設備導入と、第2期分の建設費用として、総額約1800億円を2017年度中に投資すると発表した。 「3D NANDのスイートスポットは64層」 WDが主張

「3D NANDのスイートスポットは64層」 WDが主張

Western Digital(WD)のメモリ技術担当者は、2D NAND型フラッシュメモリに比べて、真のコスト競争力を発揮できる3D NANDフラッシュの積層数は、現在のところ64層だと語る。 モバイル端末向けパッケージング技術「FOWLP」(前編)

モバイル端末向けパッケージング技術「FOWLP」(前編)

ウエハーレベルのファンアウトパッケージング技術「FOWLP(Fan Out Wafer Level Packaging)」の製造工程は、開発企業によって大きく異なる。そこで、いくつかに大別される製造工程の違いを紹介する。 研究開発コミュニティーが置かれた危うい状況

研究開発コミュニティーが置かれた危うい状況

研究開発コミュニティーは「常に」危機に曝されてきた。研究開発に関わるエンジニアであれば、「研究不正」「偽論文誌・偽学会」「疑似科学」といった、研究開発コミュニティーを取り巻くダークサイドを知っておくにこしたことはない。本連載では、こうしたダークサイドを紹介するとともに、その背景にあるものを検討していく。 64ビット4コアCPUが5ドル、中国メーカーの価格破壊

64ビット4コアCPUが5ドル、中国メーカーの価格破壊

「PINE64」は、「ラズパイ3」同様、64ビットのシングルボード・コンピュータである。だが、価格はラズパイ3のおよそ半分。それにもかかわらず、搭載しているチップの性能は、ラズパイ3を上回るものもある。PINE64の分解から見えてきたのは、中国チップメーカーによるCPUの“価格破壊”であった。