銅やニッケルの電極への銀粒子焼結接合が可能に:低温、低圧、大気中でダイアタッチ

欧州で実用化が進むなど、世界中に拡大している次世代パワー半導体接続技術「銀粒子焼結接合」。メタライズ面が銀に限られるのが課題だったが、大阪大学はペースト(溶剤)やシートを新開発し、ニッケル(Ni)や銅(Cu)などの電極の銀粒子焼結接合を可能にした。

低コストで高パワー変換率の次世代パワー半導体に道

大阪大学は2017年8月30日、同大学産業科学研究所の教授である菅沼克昭氏の研究グループが開発したパワー半導体実装技術「銀粒子焼結接合技術」で使うペースト(溶剤)やシートを新開発し、ニッケル(Ni)や銅(Cu)などの電極も200℃の低温で接合できる無加圧焼結接合技術を実現したと発表した。

菅沼氏が開発した銀粒子焼結接合技術は2005年、低温、低圧、大気中で銀電極にダイアタッチ(die-attach)できる技術として誕生した。その接合メカニズムは長らく分かっていなかったが、2016年にナノレベルでの解明に成功した。その結果、200℃程度で銀(Ag)と大気中の酸素(O)が反応し、Ag-O液体噴火が起きると、金属焼結が進むことが明らかになった。

Ag-O液体噴火は銀のみに生じる現象で、他の金属では起きない。そのため、NiやCuの電極へ接合するには高圧をかける必要があり、無加圧で接合できる電極は銀に限られていた。シリコン(Si)やシリコンカーバイド(SiC)などの半導体、DBC基板などの電極の多くはNiやCuが用いられているため、それらへの銀粒子焼結接合の実現を望む声が挙がっていたという。

そこで、大阪大学は科学技術振興機構(JST)のALCAプロジェクト「高周波化を実現するGaNパワーモジュール実装技術開発」の一環として、銀の界面形成を活性化する溶剤の研究開発をダイセルと共同で進めた。それにより、NiやCuなどの電極への200℃での無加圧焼結接合が実現した。新開発の溶剤では、銀の2倍程度の抵抗値4×10-6Ω・cmが得られる。この抵抗値はこれまで、ナノ銀ペーストでしか得られなかった。

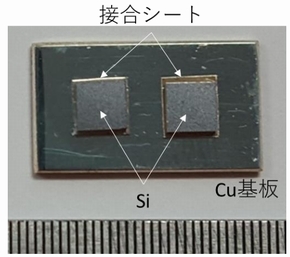

また、従来のパワー半導体プロセスでは、シートをダイアタッチ接合材料として使う場合も多い。そのため、銀シート表面に簡単な研削加工を施して表面を活性化させる技術を、菅沼氏の研究グループは開発した。この加工組織の導入により200℃から250℃の低温域で銀シート表面に多数のヒロックが形成されることを観察し、新たな銀シート接合技術として活用できることを確認した。

今回の研究成果により、安価な従来電極構造を変えずにダイアタッチやシート接合することが可能になる。また、次世代パワー半導体のSiCやGaNの高性能ダイアタッチをはじめ、耐熱配線に低温、無負荷で、低ノイズの3次元配線ができるようになり、SiCやGaNパワー半導体の本来の性能である低損失大パワー変換が実現できるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

SiC用接合材の自己修復現象を発見

SiC用接合材の自己修復現象を発見

大阪大学とデンソーは2016年3月、SiC(炭化ケイ素)を用いたパワー半導体の接合材として検討されている銀焼結材が高温下で亀裂を自己修復する現象を発見したと発表した。 大阪大学、パワー半導体の3D配線が低コストに

大阪大学、パワー半導体の3D配線が低コストに

大阪大学の菅沼克昭教授らは、独自に開発した銀粒子焼結技術を用い、次世代パワー半導体の3D配線を低コストで実現するための技術を開発した。 SiC向け銀ナノペースト、低加圧接合が可能に

SiC向け銀ナノペースト、低加圧接合が可能に

新エネルギー・産業技術総合研究所(NEDO)は、「nano tech 2017」で、SiCパワーモジュール向けに、銀ナノペーストを用いた接合材を展示した。NEDOのプロジェクトとしてDOWAエレクトロニクスが開発したもの。 パワー半導体、シリコンの置き換えは何年も先

パワー半導体、シリコンの置き換えは何年も先

ドイツで開催されたパワーエレクトロニクスの展示会「PCIM Europe 2016」では、SiCとGaNを用いたパワー半導体が多く展示された。パワーエレクトロニクス業界に40年以上身を置く、ECPE(European Center for Power Electronics)のプレジデントを務めるLeo Lorenz氏に、現在のパワー半導体の動向について話を聞いた。 SiCパワー半導体が300℃でも動作する基板構造

SiCパワー半導体が300℃でも動作する基板構造

昭和電工と大阪大学の菅沼克昭氏が推進するプロジェクトは2016年7月19日、SiC(炭化ケイ素)パワー半導体が300℃の高温域においても安定的に動作する基板構造を開発したと発表した。 銅インクで実現、ラジオ機能付き野球帽

銅インクで実現、ラジオ機能付き野球帽

産業技術総合研究所は、フィルム基板上に銅を焼結する技術である低温プラズマ焼結法を改良し、スクリーン印刷でフレキシブル銅配線板を作成する技術を開発した。また、同技術を応用することで、野球帽のツバに組み込み可能なフレキシブルなラジオを試作した。