東北大学、室温でリチウム超イオン伝導を実現:全固体電池に適用可能な材料開発

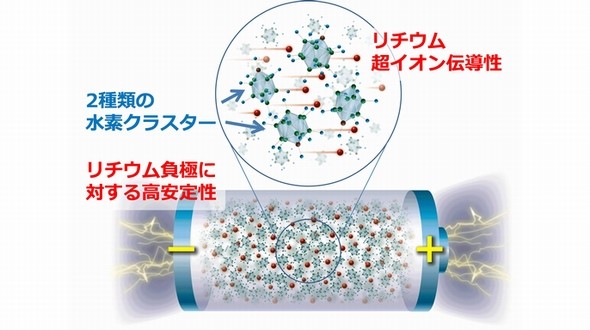

東北大学の研究グループは、リチウムイオンが高速で伝導する新たなリチウム超イオン伝導材料を開発した。

リチウム負極に対して高い安定性を示す

東北大学金属材料研究所の金相侖(キム サンユン)助教と同大学材料科学高等研究所の折茂慎一副所長らによる研究グループは2019年3月、リチウムイオンが高速で伝導する新たなリチウム超イオン伝導材料を開発したと発表した。全固体電池に適用することが可能である。

研究グループは、錯体水素化物を中心にリチウム超イオン伝導材料の開発に取り組んできた。代表的な材料としては、ホウ素と水素が結合した水素クラスタ(錯イオン)とリチウムイオンから構成されるLiBH4がある。

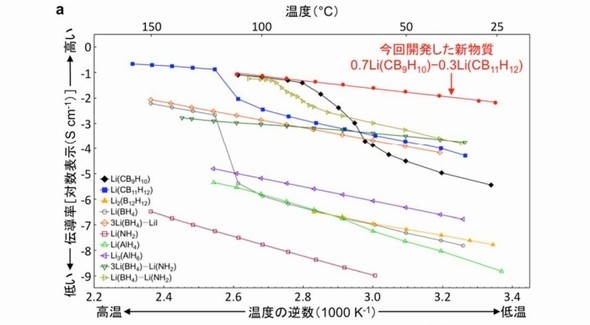

錯体水素化物は、錯イオンの不規則性を高めることによって、リチウム超イオン伝導を誘起できるのが特長である。ただし、これを実現するには材料の温度を100℃以上にしなければならなかった。室温付近だと錯イオンが規則正しく配列するため、イオン伝導率は0.01mScm-1まで低下することが分かっている。

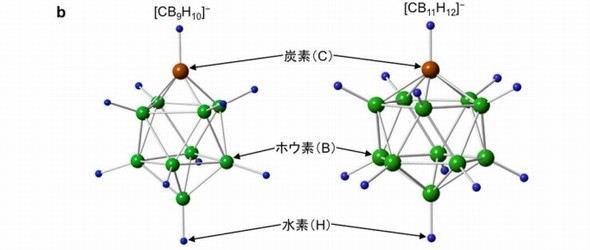

研究グループは今回、不規則性の高い錯イオンである[CB9H10]-と[CB11H12]-の2種類を選び、これらを適切に混ぜ合わせることで、錯イオン自体の不規則性をさらに高めた。

開発した錯体水素化物リチウムイオン伝導材料は、0.7Li(CB9H10)‐0.3Li(CB11H12)である。このリチウムイオン伝導率は25℃で6.7mScm-1である。この数値は、液体電解質の伝導率に匹敵するという。

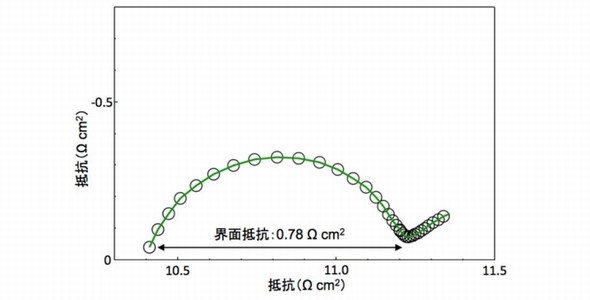

開発した材料とリチウムとの界面における、リチウムの動き易さも測定した。この結果、界面抵抗は0.78Ωcm2と極めて小さく、リチウムは動きやすいことが分かった。このことは、0.7Li(CB9H10)‐0.3Li(CB11H12)が、リチウム負極に対して高い安定性を示すものだという。

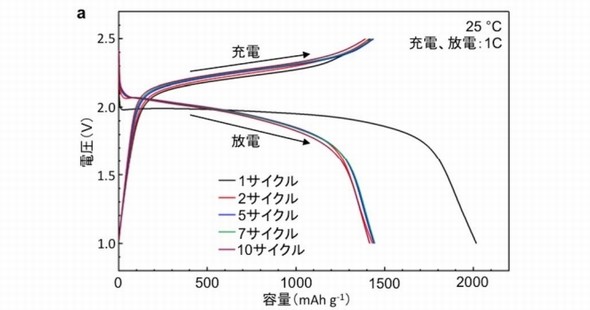

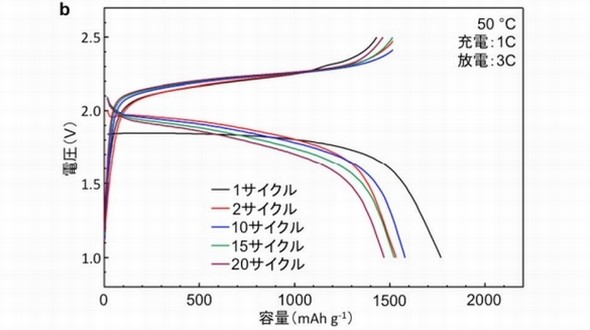

研究グループは、0.7Li(CB9H10)‐0.3Li(CB11H12)を「固体電解質」に、リチウムを「負極」にそれぞれ用いて全固体電池を作製し、25℃で安定に動作することを確認した。続いて、放電条件を50℃、20分として充放電試験を行った。この結果、2500Whkg-1と極めて高いエネルギー密度を持つことが分かり、電池の長時間使用が可能であることを実証した。

研究グループは今後、リチウムイオン伝導率さらに高めたリチウム超イオン伝導材料の開発などに取り組む。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東北大、超電導体を利用し環境発電機能を実証

東北大、超電導体を利用し環境発電機能を実証

東北大学金属材料研究所は、第二種超電導体の渦糸液体状態を利用した環境発電機能を実証した。微弱な環境揺らぎからの発電や、微弱信号を検出する素子への応用が可能だという。 東北大学ら、新構造の回転角度センサーを開発

東北大学ら、新構造の回転角度センサーを開発

東北大学大学院工学研究科の中村健二教授と松尾製作所らの研究グループは、新構造の駆動モーター用回転角度センサーを開発した。次世代のZEV(Zero Emission Vehicle)などに向けたもので、主要構成部材である電磁鋼板の使用量を大幅に節減することで、車両の軽量化を可能とした。 GaN-HEMTの表面電子捕獲機構を解明、東北大など

GaN-HEMTの表面電子捕獲機構を解明、東北大など

東北大学電気通信研究所の吹留博一准教授らは、GaN(窒化ガリウム)を用いた無線通信用高速トランジスタ(GaN-HEMT)の出力低下につながる表面電子捕獲のナノスケール定量分析と、その抑制機構の解明に成功した。 東北大学、FeSn薄膜で柔軟なホール素子を実現

東北大学、FeSn薄膜で柔軟なホール素子を実現

東北大学金属材料研究所は、鉄スズ(FeSn)磁石の微結晶薄膜を室温で作製し、これがフレキシブルな磁気センサー(ホール素子)として利用できることを実証した。 「飲む体温計」、胃酸で発電し睡眠中に体温測定

「飲む体温計」、胃酸で発電し睡眠中に体温測定

東北大学の中村力研究室と慶應義塾大学の仰木裕嗣研究室は、「SEMICON Japan 2018」で、錠剤型の「飲む体温計」を展示した。胃酸で発電したエネルギーで動作し、睡眠中に基礎体温(深部体温)を測定できる。 磁力の弱いナノ薄膜磁石を磁気のない金属から作製

磁力の弱いナノ薄膜磁石を磁気のない金属から作製

東北大学材料科学高等研究所(AIMR)の鈴木和也助教と水上成美教授らの研究グループは2018年12月、磁気のない金属からナノ薄膜磁石(マンガンナノ薄膜磁石)を作ることに成功したと発表した。高集積MRAM(磁気抵抗メモリ)を実現するための材料開発に新たな視点を与える研究成果だとする。