東京大学、新たな電子伝導現象を発見:磁気抵抗効果が従来の約800倍

東京大学は、非磁性半導体と強磁性半導体からなる二層ヘテロ接合を作製し、新たな電子伝導現象を発見した。磁気抵抗効果は従来に比べ約800倍の大きさになることを確認した。

非磁性半導体と強磁性半導体による二層ヘテロ接合を作製

東京大学は2019年8月、非磁性半導体と強磁性半導体からなる二層ヘテロ接合を作製し、新たな電子伝導現象を発見したと発表した。磁気抵抗効果は従来に比べ約800倍の大きさになることを確認した。

今回の研究成果は、東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻の瀧口耕介大学院生とLe Duc Anh助教、田中雅明教授、同物理工学専攻の小山知弘助教(研究当時)、千葉大地准教授(研究当時)および、福島工業高等専門学校の千葉貴裕講師らによるものである。

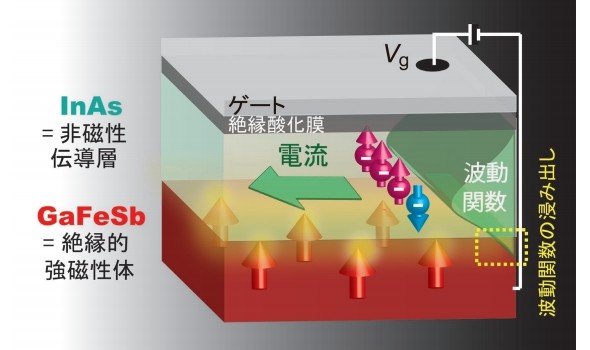

研究グループが作製した二層のヘテロ接合は、非磁性半導体の「InAs(ヒ化インジウム)」薄膜と、アンチモン化ガリウムに鉄を添加した強磁性半導体「GaFeSb」薄膜を積層したものである。InAsとGaFeSbの膜厚はそれぞれ15nmとした。

これまでも、非磁性体と強磁性体による二層ヘテロ接合を用いた研究は行われていたが、電流と磁性の結合が弱く、磁気抵抗変化は約0.1%にとどまっていたという。そこで研究グループは、全て半導体からなる非磁性半導体と強磁性半導体による二層ヘテロ接合を作製した。

この構造にしたことで、磁場の向きを変えた時の振る舞いが、これまでの磁気抵抗効果とは異なることが分かった。しかも、磁場を印加したときの電気抵抗の変化は80%に達した。従来の二層ヘテロ接合の磁気抵抗と比べ、800倍も大きい値である。

開発した二層ヘテロ接合をトランジスタに加工すると、外部から印加する電圧でInAs薄膜中の電子状態を変化させることが可能となる。つまり、ゲート電圧(Vg)を変えることで、磁気抵抗の大きさを制御できることが分かった。

GaFeSbはInAsに比べ、はるかに抵抗率が高い。このため電流のほとんどがInAsに流れる。ところが、電流を担う電子の波動関数は隣接するGaFeSb層にも一部浸み出し、電流と磁化の結合が生じる。この結果、磁気抵抗効果が得られたとみている。

なお、今回用いた半導体接合と超伝導体を組み合わせると、「マヨラナ粒子」と呼ばれる新しい物理現象を実現できることも知られているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東京大学、従来比2桁小さい電流密度で磁化反転

東京大学、従来比2桁小さい電流密度で磁化反転

東京大学は、強磁性半導体単層極薄膜に小さい電流を流すだけで、磁化の向きが反転する現象を発見した。 東京大学、二次電池の寿命を延ばす電極材料発見

東京大学、二次電池の寿命を延ばす電極材料発見

東京大学は、電池の電極材料において充電中にその構造が自己修復される現象を発見した。新たな電極材料を用いることで、二次電池の長寿命化が可能となる。 東大生研、大容量&低消費電力のFeFETを開発

東大生研、大容量&低消費電力のFeFETを開発

東京大学生産技術研究所は2019年6月10日、大容量で低消費電力な8nmの極薄IGZOチャネルを有するトランジスタ型強誘導体メモリ(FeFET)を開発した、と発表した。同所は、「IoTデバイスのエネルギー効率が飛躍的に向上し、より高度で充実したネットワーク、サービスの展開が期待される」としている。 ナノ空間に閉じ込めた水が「負の誘電率」を持つ

ナノ空間に閉じ込めた水が「負の誘電率」を持つ

東京大学の山田淳夫教授らによる研究グループは、MXene(マキシン)と呼ぶ層状化合物の層間ナノ空間に閉じ込められた、リチウムイオンと結合している水分子が、「負の誘電率」という特性を持つことを発見した。高エネルギー密度の電気二重層キャパシター(EDLC)の開発につながる可能性が高い。 東大、3直列ミニモジュールで変換効率20%超

東大、3直列ミニモジュールで変換効率20%超

東京大学の瀬川浩司教授らは、ペロブスカイト太陽電池ミニモジュールで20%を超える変換効率を達成した。 東大ら、ナノチューブで巨大な光起電力効果発見

東大ら、ナノチューブで巨大な光起電力効果発見

東京大学らの共同研究グループは、二硫化タングステンナノチューブにおいて、バルク光起電力効果(BPVE)が大幅に増幅されることを発見した。