ペロブスカイト太陽電池、放置して発電効率向上:PBへ酸素官能基を導入

東京工業大学物質理工学院応用化学系の脇慶子准教授らは2019年10月、ペロブスカイト太陽電池を作製した時に、初期特性が安定しなくても常温常圧のまま放置するだけで、発電効率が向上する技術を開発した。

77日間放置し、発電効率は3%から11%へ

東京工業大学物質理工学院応用化学系の脇慶子准教授らは2019年10月、ペロブスカイト太陽電池を作製した時に、初期特性が安定しなくても常温常圧のまま放置するだけで、発電効率が向上する技術を開発した。

ペロブスカイト太陽電池は、低温プロセスで作製できる高効率の太陽電池として期待されている。ところが、同じプロセスで製造しても初期の発電特性が一定しないなど、実用化に向けては安定性や再現性に課題があった。

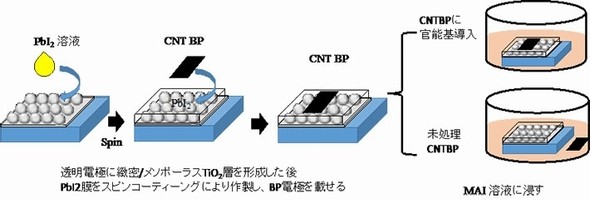

脇氏らは今回、2段階湿式法を用いホール輸送層(HTM)フリーのペロブスカイト太陽電池を作製した。ペロブスカイト材料はハロゲン化鉛ペロブスカイト(CH3NH3PbI3)、電子はTiO2電極、ホールは酸処理でカルボキシル基(−COOH)やフェノール基(−OH)などの官能基を修飾した多層カーボンナノチューブ(CNT)を紙状電極(BP:buckypaper)として作製し、HTM/Au電極の代わりに用いた。

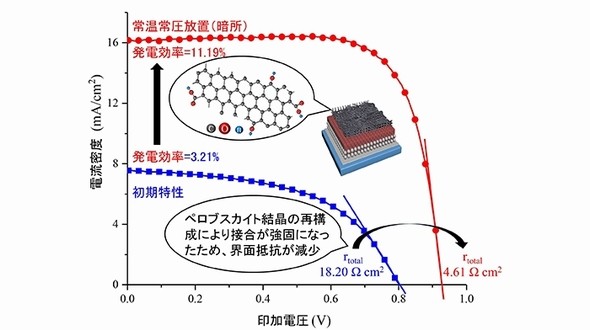

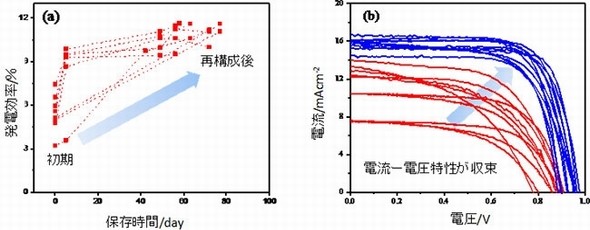

評価用に作製した複数のペロブスカイト太陽電池は、初期特性がばらついて安定性も低い。これらの太陽電池を乾燥剤が入った試料ケースに保管。常温常圧で相対湿度(RH)が20〜50%の環境に長期間放置して、発電特性の経時変化を測定した。その結果、発電効率の初期値が3%であったペロブスカイト太陽電池を77日間放置したところ、発電効率が11%に向上したという。

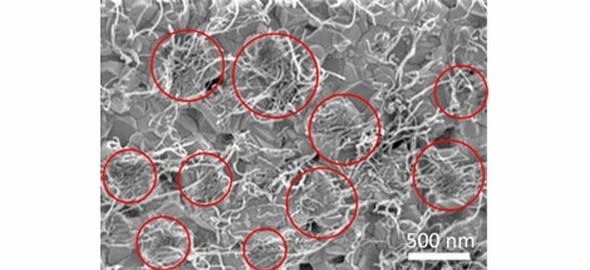

脇氏らは、CNTに導入した「−COOH」や「−OH」などの酸素官能基が、時間経過とともにヨウ化鉛(PbI2)膜やペロブスカイト(MAPbI3)膜と強く相互作用し、発電効率や再現性、安定性の向上につながることを発見した。

実験結果から、MAPbI3/CNT界面抵抗に加え、MAPbI3/TiO2界面の電子移動抵抗も大きく下がることが分かった。製造プロセスの精度などで初期特性にばらつきがあっても、酸素官能基が存在していればペロブスカイト結晶が常温で自己再構成し、より強固な接合界面を形成。これによって、発電特性や安定性に優れた太陽電池を作製することができるという。

脇氏らは今後、ペロブスカイト層の組成や厚み、電極界面などを最適化し、ペロブスカイト太陽電池の早期実用化を目指す考えである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東工大、低電圧高輝度のペロブスカイトLED開発

東工大、低電圧高輝度のペロブスカイトLED開発

東京工業大学は、ペロブスカイト型ハロゲン化物を用い、低電圧駆動で極めて輝度の高いペロブスカイトLED(PeLED)を開発した。 東工大、電子輸送型有機半導体高分子を合成

東工大、電子輸送型有機半導体高分子を合成

東京工業大学は、直接アリール化重縮合法を用いて、電子輸送型(n型)の有機半導体高分子の合成に成功した。作製した高分子トランジスタは、室温大気環境で長期保存しても性能が安定しているという。 東工大、高効率で高輝度の緑色LED用材料を開発

東工大、高効率で高輝度の緑色LED用材料を開発

東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所の平松秀典准教授らによる研究グループは、室温で緑色発光するペロブスカイト硫化物の新半導体「SrHfS▽▽3▽▽」を開発した。 東工大、放射光でセラミックス内部の欠陥を観察

東工大、放射光でセラミックス内部の欠陥を観察

東京工業大学は、大型放射光施設「SPring-8」の放射光マルチスケールX線CTを用いて、セラミックス内部の欠陥を観察することに成功した。 MEMS加速度センサー、高感度で低ノイズを実現

MEMS加速度センサー、高感度で低ノイズを実現

東京工業大学とNTTアドバンステクノロジの研究グループは、複数の金属層を積層した構造とすることにより、従来に比べ感度を100倍以上に高め、ノイズは10分の1以下に抑えたMEMS加速度センサーを開発した。 IGZOの性能を左右する微量水素の振る舞いを解明

IGZOの性能を左右する微量水素の振る舞いを解明

高エネルギー加速器研究機構(KEK)と東京工業大学らの研究グループは、あたかも水素のように振る舞う素粒子「ミュオン」を用い、微量の不純物水素が酸化物半導体「IGZO」の導電性に影響を与えるメカニズムの一端を解明した。