早稲田大学ら、投球時の手のひらの筋活動を計測:伸縮配線は「切り紙」からヒント

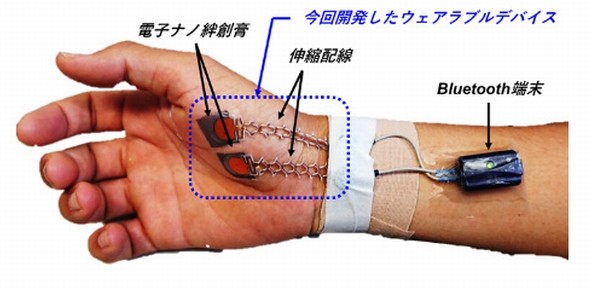

早稲田大学らの研究グループは、新開発のアスリート向けウェアラブル筋電計測システムを用い、投手がボールを投げるときの動きを妨げず、手のひらの筋活動(表面筋電位)をリアルタイムで計測することに成功した。

手首の関節動作を妨げず、激しい運動でも大丈夫

早稲田大学らの研究グループは2019年12月、新開発のアスリート向けウェアラブル筋電計測システムを用い、投手がボールを投げるときの動きを妨げず、手のひらの筋活動(表面筋電位)をリアルタイムで計測することに成功したと発表した。

今回の成果は、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構の藤枝俊宣研究院客員准教授(現在は東京工業大学生命理工学院講師)や山岸健人招聘研究員(現在はシンガポール工科デザイン大学博士研究員)、同理工学術院の武岡真司教授および、同スポーツ科学学術院の彼末一之教授、北里大学一般教育部の永見智行講師らスポーツ科学研究グループの共同研究によるものである。

藤枝氏らによる共同研究グループはこれまで、アスリートの皮膚に貼り付けて表面筋電図を計測できる「電子ナノばんそうこう」を開発してきた。導電性高分子からなる電子ナノばんそうこうは、厚みが数百ナノと極めて薄く、のりや粘着性ゲルなど接着剤を用いずに、皮膚へ貼り付けることができる。運動により皮膚が伸縮したり発汗したりしても破れたり、剥がれたりしにくいという。

今回は、ウェアラブルデバイス用の伸縮配線技術を新たに開発。電子ナノばんそうこうと組み合わせたアスリート向けウェアラブル筋電計測システムを用い、野球の投手がボールを投げる時に手のひらの筋肉がどのように活動しているかを計測することにした。

表面筋電図計測を行うため、短母指外転筋と呼ばれる手のひらの筋肉に、電子ナノばんそうこうを貼り付けた。この電子ナノばんそうこうと前腕に固定したBluetooth端末を接続するのが、新たに開発したウェアラブル伸縮配線である。装着時に手首の関節動作を妨げずに、激しい運動をしても電気的接続性が安定しているという。

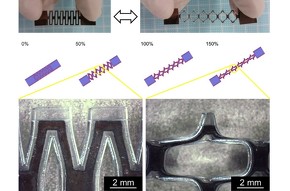

具体的に伸縮配線は「切り紙」のような構造とした。構造が立体的に変化するように加工した導電フィルムは伸縮性があり、その周囲はシリコーンゴムなどの弾性体で封止した。これにより、バネ特性と表面の絶縁性を実現、投球動作時に配線部分へ大きな負荷がかかっても、皮膚から剥がれたり断線したりすることがないという。

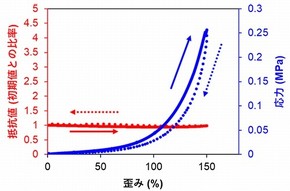

配線部分の引っ張り試験では、2.5倍の長さまで伸ばしても抵抗値はほとんど変化しなかった。この測定を100回以上繰り返しても、筋電位計測が可能な抵抗値を維持していることが分かった。

左図は伸縮配線の構造(NPG Asia Mater.の論文中のFigure2を改変の上転載)、右図は伸縮配線にひずみを与えた時の抵抗値変化と応力(NPG Asia Mater.の論文中のFigure3cを改変の上転載) (クリックで拡大) 出典:早稲田大学他

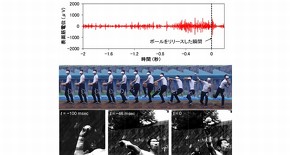

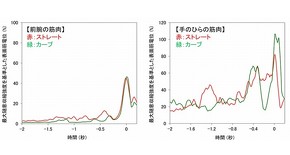

左図は伸縮配線の構造(NPG Asia Mater.の論文中のFigure2を改変の上転載)、右図は伸縮配線にひずみを与えた時の抵抗値変化と応力(NPG Asia Mater.の論文中のFigure3cを改変の上転載) (クリックで拡大) 出典:早稲田大学他投手の手に、開発したウェアラブル筋電計測システムを取り付け、投球動作時に手のひらの筋肉がどのように活動しているかを計測した。ハイスピードカメラで撮影した投球動作の映像と、計測した筋電波形を同期させることで、投球モーションと筋活動の関係性を詳細に解析することに成功した。この結果、球種(ストレートやカーブ)によって、投球中の手のひらの筋活動は異なることが判明した。これに対して、前腕は球種が変わっても筋活動に大きな違いはなかった。

左図は時速約110kmでボールを投げた時の手のひらの表面筋電図とハイスピードカメラで撮影した投球モーション(NPG Asia Mater.の論文中のFigure5を改変の上転載)、右図はストレートとカーブを投げた時の、前腕と手のひらの表面筋電図(最大随意収縮強度を基準とした表面筋電位として表示)(NPG Asia Mater.の論文中のFigure5およびFigureS15を改変の上転載) (クリックで拡大) 出典:早稲田大学他

左図は時速約110kmでボールを投げた時の手のひらの表面筋電図とハイスピードカメラで撮影した投球モーション(NPG Asia Mater.の論文中のFigure5を改変の上転載)、右図はストレートとカーブを投げた時の、前腕と手のひらの表面筋電図(最大随意収縮強度を基準とした表面筋電位として表示)(NPG Asia Mater.の論文中のFigure5およびFigureS15を改変の上転載) (クリックで拡大) 出典:早稲田大学他野球やゴルフ、ダーツなどのスポーツでは、「無意識的な筋活動の乱れ」によって、ミスをするケースがあるという。開発したウェアラブル筋電計測システムを活用することで、「イップス」と呼ばれるこうした運動障害につながる手指の筋活動を分析すれば、その改善にもつながるとみられている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ハードウェアトロイ検知手法、実回路で効果確認

ハードウェアトロイ検知手法、実回路で効果確認

早稲田大学理工学術院の戸川望教授と東芝情報システムは、ハードウェアトロイ検知技術で連携し、共同開発した検証ツールを用いて、検知技術の効果を確認した。 深刻化する「ハードウェアトロイ」の脅威を防ぐには

深刻化する「ハードウェアトロイ」の脅威を防ぐには

無害なプログラムのように偽装されながら、あるトリガーによって不正な動作を行うマルウェア「トロイの木馬」。そのハードウェア版と呼べる「ハードウェアトロイ」の脅威が、IoT(モノのインターネット)社会が拡大する中で深刻化している。今回、早稲田大学理工学術院教授の戸川望氏と共同でハードウェアトロイの検出ツールを開発した東芝情報システムの担当者を取材した。 自己発電型高速受光素子、NICTが開発

自己発電型高速受光素子、NICTが開発

情報通信研究機構(NICT)ネットワークシステム研究所は、早稲田大学理工学術院の川西哲也教授および日立国際電気と共同で、効率の高い高速受光素子の開発に成功した。同一素子で100GHz高速光信号の受信と光起電力の発生を同時に行うことができる。 有機化合物でスピン流を生み出す新機構を発見

有機化合物でスピン流を生み出す新機構を発見

早稲田大学らの研究グループは、有機化合物を用い、高い効率でスピン流を生み出すことができる機構を発見した。希少な重金属を用いた従来方法に匹敵する変換効率を実現できるという。 OKI電線、ウェアラブルデバイス向け伸縮PFC

OKI電線、ウェアラブルデバイス向け伸縮PFC

OKI電線は、ウェアラブルデバイスなどの用途に向けたフレキシブル基板「伸縮FPC」を発売した。人体の複雑な動きに対しても追従できる柔軟性を実現している。 既存装置で、厚み5μmのセンサーを切り離し可能

既存装置で、厚み5μmのセンサーを切り離し可能

東京大学と産業技術総合研究所(産総研)の研究グループは、半導体工場にある既存の製造装置を用いて、極めて薄い半導体ひずみセンサーチップを基板から個別に切り離し、電子回路上に実装する技術を開発した。