プリント配線板市場の成長を牽引する「機能集積基板」:福田昭のデバイス通信(258) 2019年度版実装技術ロードマップ(66)(1/2 ページ)

この10年減少傾向が続いている国内のプリント配線板では、知識集約型の新しいアーキテクチャによる、付加価値の高いプリント配線板が望まれている。

既存のプリント配線板市場は漸減が続く

電子情報技術産業協会(JEITA)が発行した「2019年度版 実装技術ロードマップ」に関する完成報告会(2019年6月4日に東京で開催)と同ロードマップの概要をシリーズでご報告している。今回はその第66回である。

本シリーズの第3回から第22回までは第2章「注目される市場と電子機器群」の概要、第23回から第30回までは第3章「電子デバイスパッケージ」の概要、第31回から第63回までは第4章「電子部品」の概要を説明してきた。

2019年6月4日に東京で開催された「2019年度版 実装技術ロードマップ」完成報告会のプログラム。前々回(第64回)から、第5章「プリント配線板」(プログラムの9番)の概要を紹介している。出典:JEITA(クリックで拡大)

前々回(第64回)からは、第5章「プリント配線板」の概要を紹介している。第5章は、第1節「プリント配線板定義」、第2節「機能集積基板」、第3節「プリント配線板技術ロードマップ」の3つの節で構成される。始めに「第1節」で、プリント配線板とはどのようなものであるかを説明する。次に「第2節」で、プリント配線板市場の行方を大きく左右するとみられる、機能集積基板の製造技術を解説する。最後に「第3節」で2018年〜2028年までの技術ロードマップを紹介する。

前々回は伝統的なプリント配線板である「リジッド配線板」を主に解説した。前回は、第5章の原典であるJPCA(日本電子回路工業会)が2019年6月に発行した「2019年度版 プリント配線板技術ロードマップ」の概要を説明した。今回は、国内のプリント配線板が縮小傾向にあること、成長のけん引役として新たなアーキテクチャのプリント配線板が望まれていることを述べる。

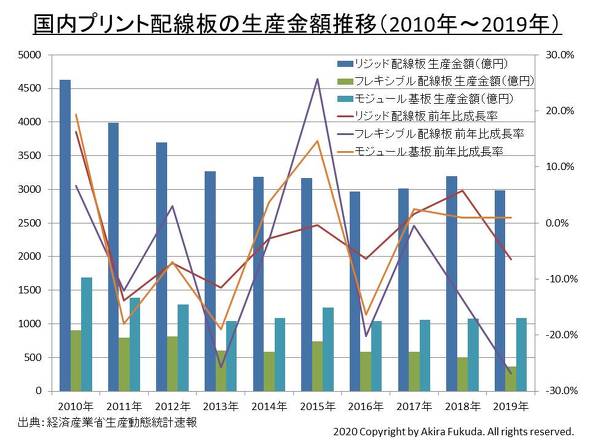

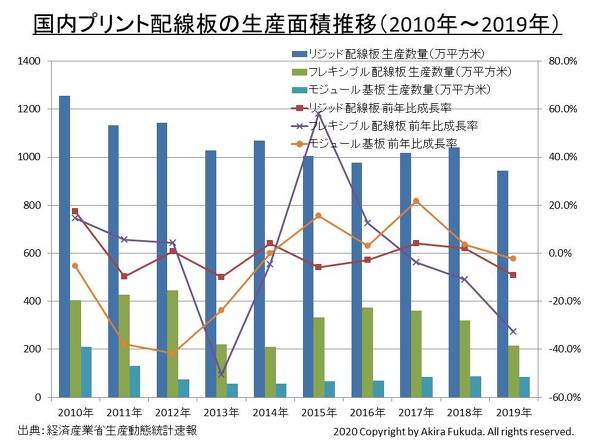

国内のプリント配線板は生産金額と生産数量(生産面積)とも、この10年は減少傾向が続いている。既存の伝統的なプリント配線板工業は労働集約的な性格があり、価格競争に陥りやすい。また顧客である電子機器メーカーの国内における生産規模が最近は減少傾向にある。先行きは厳しい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.