作り手の“腕の見せ所”、「Apple Silicon M1」の層数を解析する:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(50)(4/4 ページ)

今回は、「Apple Silicon M1」の断面を解析し、層数や配線について解説する。配線に満ちている電子機器では、配線や配置は「腕の見せ所」ともいえる重要な技術だ。

SnapdragonおよびExynosと比較する

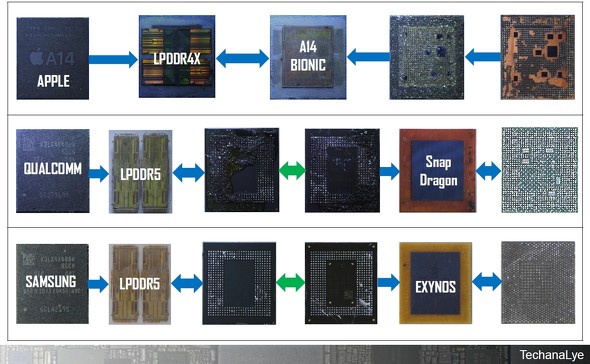

図5は、上記のSnapdragon 888やExynos 1080の前身(2020年の最上位)となる「Snapdragon 865」(7nmプロセス)、「Exynos 990」(7nmプロセス)のパッケージ、シリコンの接続関係とApple A14 BIONIC(5nmプロセス)との比較である。

Appleは2017年の「Apple A11 BIONIC」からInFOという構造を用いており、パッケージの配線層数が少ないものになっている。一方、QualcommやSamsungはPOP(Package On Package)という実装方式を用いており、層数が若干多い構造となっている。どちらが良いというわけではなく、こうした2方式が現在並行して先端を走っている。

配線層数が少ないという点ではAppleが用いる方式の方が、トータルの配線容量やコストを削減できる可能性は高い。一方でPOP方式では、DRAMのみを付け替えればさまざまなサプライヤーのメモリでの製品展開が容易となる。またDRAMの容量(2G、4G、8G)の展開も容易にできるものとなっている。

ともに一長一短があるのだ。

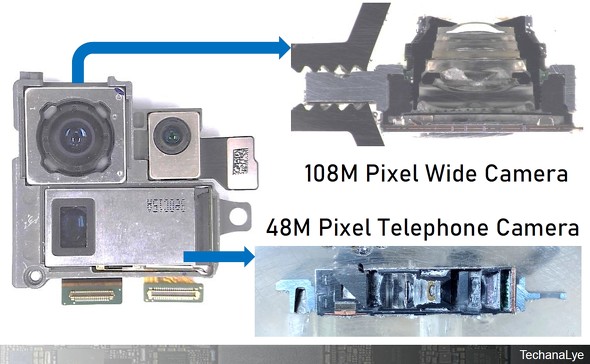

図6は、2020年にSamsungが発売したフラグシップスマートフォン「Galaxy S20 Ultra」のカメラユニットの断面解析の様子(一部)である。

1億800万画素のワイドカメラのレンズ構成やCMOSイメージセンサー、望遠カメラなどが断面解析によって明確になっている。チップだけでなく配線構造、レンズ構成なども、弊社では続々と解析し構造を明らかにし、毎週情報をテカナリエレポートで発信している。

今後も平面解析、断面解析を行い、構造を明確にしていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「iPhone」は半導体進化のバロメーターである

「iPhone」は半導体進化のバロメーターである

2020年10月に発売された「iPhone 12 Pro」を分解し、基本構造を探る。さらに、搭載されている主要チップの変遷をたどってみよう。そこからは、iPhoneが半導体の進化のバロメーターであることが見えてくる。 Intelを追うAMDの“賢明なるシリコン戦略”

Intelを追うAMDの“賢明なるシリコン戦略”

AMDがプロセッサのシェアを伸ばしている。快進撃の裏には、AMDの“賢い”シリコン戦略があった。 同一チップを“できばえ”で別シリーズに、MediaTekの開発力

同一チップを“できばえ”で別シリーズに、MediaTekの開発力

「5G普及」が2年目に突入し、5G端末向けのプラットフォームが出そろってきた。2020年には、モデムチップ大手のMediaTekとUnisocも本格的に参戦している。今回は、MediTekの「Dimensity」シリーズを紹介する。 「Intel Outside」、アウトソースの道を選ぶのか?

「Intel Outside」、アウトソースの道を選ぶのか?

業界観測筋によると、Intelは今後5〜10年以内に、次世代半導体プロセス技術の開発を終了し、新しいウエハー工場の建設も中止して、他の多くのライバル企業と同じように、これらの重要なサービスを専業ファウンドリーに依存していく見込みだという。ただしIntelからは、この件に関する正式発表はまだない。 Intelの7nm大幅遅延、AMDはシェア拡大へ

Intelの7nm大幅遅延、AMDはシェア拡大へ

Intelは2020年7月下旬、同社の技術ロードマップにさらなる遅れが生じる見込みであることを明かした。このことから、EE Timesが先日報じたように、AMDが今後、Intelの市場シェアを奪い取っていくのではないかと考えられる。 登場し始めた安価な5Gスマホ、基板は“1層+分離”がメインに

登場し始めた安価な5Gスマホ、基板は“1層+分離”がメインに

2020年は、ハイエンド機種だけでなく普及価格帯のスマートフォンも5G機能が搭載されるようになっている。5G対応を安価に実現できた鍵は、“1層+分離”のメイン基板にある。