実験室の機能を数cmサイズに集積したマイクロ流体デバイス:福田昭のデバイス通信(386) 2022年度版実装技術ロードマップ(10)

JEITAの「2022年度版 実装ロードマップ」を紹介するシリーズ。今回は、第2章「注目される市場と電子機器群」から「マイクロ流体デバイス」の概要を簡単にご紹介する。

数十μm〜数百μmサイズの微小な流路や反応容器などを形成

電子情報技術産業協会(JEITA)が3年ぶりに実装技術ロードマップを更新し、「2022年度版 実装ロードマップ」(書籍)を2022年7月に発行した。本コラムではロードマップの策定を担当したJEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会の協力を得て、ロードマップの概要を第377回からシリーズで紹介している。

本シリーズの第6回から、第2章「注目される市場と電子機器群」の第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」より第2項(2.3.2)「メディカル」の概要を報告してきた。「メディカル」は4つの項目、すなわち「手術支援ロボット」(2.3.2.1)、「マイクロ流体デバイス」(2.3.2.2)、「感染症とPCR検査、遺伝子検査、迅速検査」(2.3.2.3)、「バイオセンサ」(2.3.2.4)で構成される。

前回は、「手術支援ロボット」(2.3.2.1)から「(5)医療診断におけるAI活用状況」部分の概要を報告した。今回は、「マイクロ流体デバイス」(2.3.2.2)の概要を簡単にご紹介する。

「2022年度版 実装ロードマップ」第2章「注目される市場と電子機器群」の第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

「マイクロ流体デバイス」(「マイクロ流路デバイス」「マイクロ流体チップ」「マイクロ流路チップ」とも呼ぶ)とは、微細加工技術によって数十μm〜数百μmサイズの微小な流路や反応容器などを形成したデバイスを指す。応用範囲は広く、化学、医療、バイオテクノロジー、ライフサイエンス、環境、農林水産、食品などに及ぶ。

高速の化学反応を超小型デバイスで実行

マイクロ流体デバイスは数多くの利点を備える。まずサイズが小さく、また試料が少量で済む。扱いには高度な技能を必要とせず、化学反応に要する時間が短く、高速な操作が可能である。実験室や分析室などの機能をワンチップにまとめていることから、海外では「Lab-on-a-Chip(LoC)」「μ-total analysis system(μTAS)」などと呼ぶことが多い。

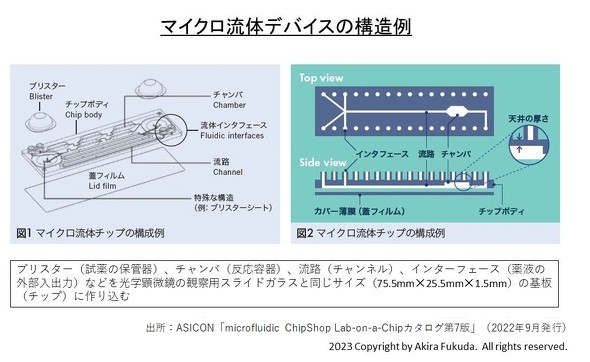

デバイスの外形寸法は光学顕微鏡の観察用標本(プレパラート)と同じ、75.5mm×25.5mm×1.5mm(「スライドガラス型」と呼ぶ)であることが多い。幅を約2倍の50mmに拡大したダブルスライド型(75.5mm×50mm×1.5mm)、さらにサイズを大きくしたマイクロタイタープレート型(127.8mm×85.5mm)もあり、市販されている。デバイスの材料には樹脂、石英ガラス、シリコン(Si)などがある。樹脂は材料と加工のコストが低い。代表的なマイクロ流体デバイス用樹脂はPDMS(polydimethylsiloxane、ポリジメチルシロキサン)である。

デバイスにはさまざまな機能を備える素子が搭載される。素子には液体の流路であるチャンネル、薬液や試薬などの保管容器であるブリスター、外部と液体をやりとりするインタフェース、複数の試薬を混合するミキサー、化学反応の容器であるチャンバー、流体の方向を切り替える回転バルブ、薄膜状の濾過フィルター(メンブレンフィルター)、液体を送出するポンプなどがある。

「マイクロ流体デバイス」の構造例(この図面はロードマップ本体には掲載されていない)[クリックで拡大] 出所:ASICON「microfluidic ChipShop Lab-on-a-Chipカタログ第7版」(2022年9月発行)

「マイクロ流体デバイス」(2.3.2.2)は、以下のような項目で構成される。「1.背景」「2.マイクロ流体デバイスの概要」「3.マイクロ流体デバイスの構成」「4.マイクロ流体デバイス材料」「5.マイクロ流体デバイスの作製方法」「6.マイクロ流体デバイスの応用例」である。誌面の関係から、本稿では各項目の内容は省略する。詳しくはロードマップ本体を参照されたい。

なお、「2022年度版 実装技術ロードマップ」(書籍)の購入特典情報に変更があった。購入者特典である解説動画のオンライン視聴期限が当初の2022年12月31日から、現在は2023年6月30日に延長されている。詳しくはJEITAのウェブサイトからこちらを閲覧されたい。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

画像診断を支援する人工知能(AI)が医師の負担を軽減

画像診断を支援する人工知能(AI)が医師の負担を軽減

今回は、「(5)医療診断におけるAI活用状況」部分の概要を説明する。 国産初の手術支援ロボット「hinotori」が医療の進化を促す

国産初の手術支援ロボット「hinotori」が医療の進化を促す

今回は、「手術支援ロボット」(2.3.2.1)から「(2)手術支援ロボットの動向」部分の概要を取り上げる。国産初の手術支援ロボット「hinotori」について説明する。 IOWNで、120kmの遠隔でも”普段通り”の手術を実現

IOWNで、120kmの遠隔でも”普段通り”の手術を実現

NTTは2022年11月15日、遠隔手術の実現に向け、国産の手術支援ロボット「hinotori サージカルロボットシステム」(以下、hinotori)を提供するメディカロイドと共同実証を開始したと発表した。NTTの「IOWN オールフォトニクス・ネットワーク」(以下、APN)と接続し、低遅延でゆらぎの少ない通信を活用することで、医師不足が深刻化する地方でも専門医の手術を受けられる環境作りを目指す。実証環境は2022年11月16〜18日に開催される「NTT R&D フォーラム ―Road to IOWN 2022」で展示された。 AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMDは2022年11月10日(米国時間)に米国カリフォルニア州サンフランシスコで新製品発表会「together we advance_data centers」を開催し、サーバ向けプロセッサの新製品「EPYC 9004シリーズ」の販売を開始した。 HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少

HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少

米Western Digitalの「2023会計年度第1四半期」(2022年7月〜9月)を紹介する。 携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)

携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)

今回はフラッシュメモリを記憶媒体とする携帯型デジタルオーディオプレーヤー(DAP:Digital Audio Player)を扱う。時期は1997年〜1998年である。