2次元物質を用いジョセフソン接合デバイスを作製:マヨラナ粒子の発見までは至らず

理化学研究所(理研)の研究グループは、2次元トポロジカル絶縁体を用いたジョセフソン接合デバイスの作製に成功し、基本動作を確認した。今回の成果は、マヨラナ粒子の探索やマヨラナ粒子を用いた量子ビットへの応用に貢献できるとみている。

超伝導電流やマイクロ波応答の観測に成功

理化学研究所(理研)の研究グループは2023年7月、2次元トポロジカル絶縁体を用いたジョセフソン接合デバイスの作製に成功し、基本動作を確認したと発表した。今回の成果は、マヨラナ粒子の探索やマヨラナ粒子を用いた量子ビットへの応用に貢献できるとみている。

マヨラナ粒子は、80年以上も前にその存在が予言されたが、いまだに発見されていない素粒子の一つだという。最近の研究でマヨラナ粒子は、2次元トポロジカル絶縁体と超伝導体を接触させた界面に現れることが理論的に予測された。また、トポロジカル量子コンピュータの量子ビットとして、マヨラナ粒子を用いることも提案された。

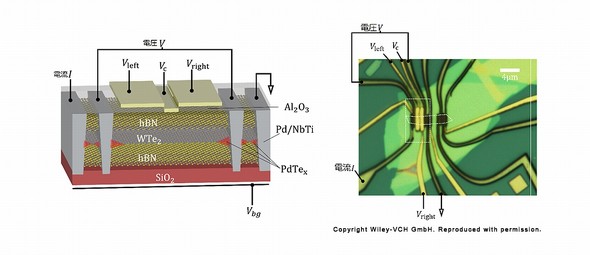

そこで研究グループは、実際にジョセフソン接合デバイスを作製し、マヨラナ粒子の兆候を観測することにした。デバイス作製に当たっては、グラフェン膜を作製する手法(スコッチテープを用いて層状物質から単層膜を剥がす)で、二テルル化タングステン(WTe2)単層膜を作り、多数の端子を備えたジョセフソン接合デバイスを作製した。

製造工程で注意したのが、リソグラフィーや絶縁膜堆積、エッチングを行う際、WTe2を空気に触れさせないことであった。WTe2の劣化を防ぐためである。また、WTe2とパラジウム(Pd)を接触させて温度を上げると、PdがWTe2中に拡散してできたと思われる超伝導物質(PdTex)が、超伝導電流を流せる超伝導電極として機能することを発見した。この物質にゲート電圧(Vc)を加えると、ゲート直下が超伝導状態(ゲート誘起超伝導)になる。これを利用してゲートVleftとゲートVrightの間に、ジョセフソン接合を形成した。

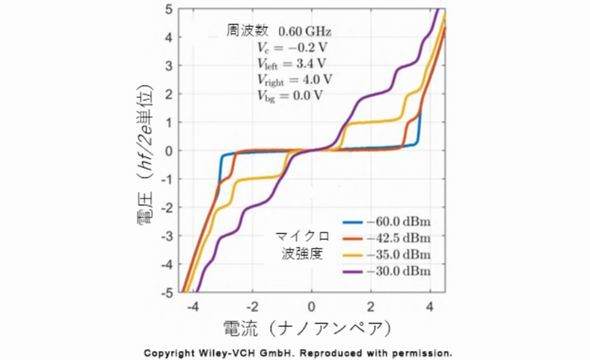

ジョセフソン接合の形成を確認するため、0.6GHzのマイクロ波を照射し電流電圧特性を測定した。この結果、電流電圧特性に階段構造(シャピロステップ)が見られた。マイクロ波の強度を変えるとシャピロステップの階段は長さが変わった。これらはジョセフソン接合の特徴であり、ジョセフソン接合デバイスとしての動作を確認した。

もしシャピロステップに奇数次の階段が消滅していれば、マヨラナ粒子の兆候が現れたことになるという。しかし、今回の実験ではマヨラナ粒子の発見までは至らなかった。研究グループは、「マヨラナ粒子を観測するには、デバイスのパラメーターを適切に調節し、マヨラナ粒子が現れる条件を見つける必要がある」とみている。

今回の研究成果は、理研開拓研究本部石橋極微デバイス工学研究室のラッセル・ディーコン専任研究員(理研創発物性科学研究センター量子効果デバイス研究チーム専任研究員)、マイケル・ランドル特別研究員、細田雅之客員研究員(研究当時、現在は富士通量子研究所量子ハードウェアコアプロジェクト研究員)、石橋幸治主任研究員(理研創発物性科学研究センター量子効果デバイス研究チームチームリーダー)らによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

理研、シリコン量子ビットの初期化技術を開発

理研、シリコン量子ビットの初期化技術を開発

理化学研究所(理研)は、フィードバック操作によるシリコン量子ビットの初期化技術を開発したと発表した。量子非破壊測定を複数回繰り返し行うことで、量子ビットの状態をより正確に見積もることが可能となった。 高移動度の半導体コロイド量子ドット超格子を実現

高移動度の半導体コロイド量子ドット超格子を実現

理化学研究所(理研)は、エピタキシャル接合により作製した「半導体コロイド量子ドットの超格子薄膜」が、従来の1000〜100万倍という高い移動度になることを確認した。作製した薄膜はキャリアドープにより、金属的伝導性を示すことも明らかにした。 理研ら、量子計算クラウドサービスを提供開始

理研ら、量子計算クラウドサービスを提供開始

理化学研究所、大阪大学らの研究グループは2023年3月27日、超伝導方式による量子コンピュータ初号機を開発し、同技術を活用した「量子計算クラウドサービス」を提供開始したと発表した。 磁性トポロジカル絶縁体で「電気磁気効果」を観測

磁性トポロジカル絶縁体で「電気磁気効果」を観測

理化学研究所(理研)と東京大学、東北大学による共同研究グループは、磁性トポロジカル絶縁体の積層薄膜を開発し、磁場によって電気分極が誘起される「電気磁気効果」を観測した。 BaNiS2で、電子ネマティック状態の存在を発見

BaNiS2で、電子ネマティック状態の存在を発見

理化学研究所(理研)や名古屋大学などの研究者らによる国際共同研究グループは、バリウムとニッケルの硫化物である「BaNiS2」が、質量を持たないディラック電子と、液晶のように振る舞う電子が共存している物質であることを発見した。 皮膚や臓器に密着、極薄伸縮性導体の可能性を実証

皮膚や臓器に密着、極薄伸縮性導体の可能性を実証

理化学研究所(理研)を中心とする国際共同研究グループは、開発した極薄の「伸縮性導体」が皮膚や臓器(神経)に密着し、生体情報を取得するためのセンサー用電極として利用できることを実証した。