有機半導体の励起子束縛エネルギーを精密に測定:バンドギャップの4分の1に比例

千葉大学と理化学研究所、広島大学の共同研究チームは、有機半導体の励起子束縛エネルギーを精密に測定することに成功し、励起子束縛エネルギーがバンドギャップの4分の1に比例することを発見した。

バンドギャップだけで励起子束縛エネルギーが決まる

千葉大学と理化学研究所、広島大学の共同研究チームは2023年12月、有機半導体の励起子束縛エネルギーを精密に測定することに成功し、励起子束縛エネルギーがバンドギャップの4分の1に比例することを発見したと発表した。

有機半導体を用いると、フラットパネルディスプレイのような薄くて軽いフレキシブルなデバイスを製造できる。しかも、半導体が光を吸収すると、「励起子」と呼ばれる電子と正孔がクーロン引力で結びついた準粒子が生成されるなど、無機半導体とは異なる性質を備えている。

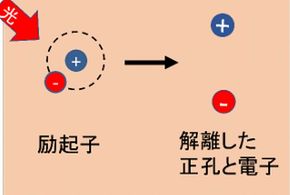

この引力の大きさが「励起子束縛エネルギー」である。有機半導体の励起子束縛エネルギーは、室温エネルギー(0.03eV)の10倍以上となるため、これを制御する必要があるという。例えば、太陽電池では太陽光を吸収すると生成される励起子を解離し、電子と正孔に分けると発電する。この時、励起子束縛エネルギーを小さくできれば、励起子を効率よく解離できる。ところがこれまでは、有機半導体における励起子束縛エネルギーを精密に測定する方法がなかったという。

そこで今回は、千葉大学の吉田弘幸教授らが2012年に開発した「低エネルギー逆光電子分光法(LEIPS)」を用い、有機半導体の電子親和力を0.05eVという高い精度で測定することに成功した。これを用い、励起子束縛エネルギーを従来の5倍に相当する0.1eVの精度で測定する方法を確立した。

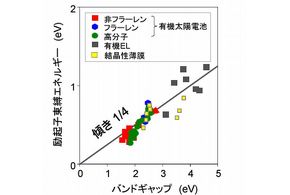

研究チームは今回確立した手法を用い、有機太陽電池材料や有機EL素子など42種類の有機半導体における励起子束縛エネルギーを測定した。この結果、励起子束縛エネルギーは、分子の形などには関係なく、バンドギャップの4分の1に比例することを確認した。このことから、「励起子束縛エネルギーを制御するには、バンドギャップを変えるのが最も効果的」ということが分かった。そのためには、「適切なイオン化エネルギーと電子親和力の材料を選ぶ必要があること」も明らかにした。

半導体が光を吸収すると、正孔と電子が結びつき励起子が生成される。励起子の解離に必要なエネルギーが励起子束縛エネルギーである(左図)。42種類の有機半導体における励起子束縛エネルギーとバンドギャップの関係(右図)[クリックで拡大] 出所:千葉大学他

半導体が光を吸収すると、正孔と電子が結びつき励起子が生成される。励起子の解離に必要なエネルギーが励起子束縛エネルギーである(左図)。42種類の有機半導体における励起子束縛エネルギーとバンドギャップの関係(右図)[クリックで拡大] 出所:千葉大学他今回の研究成果は、千葉大学大学院工学研究院の吉田弘幸教授、融合理工学府博士前期課程(研究当時)の杉江藍氏、理化学研究所創発物性科学研究センター(CEMS)の中野恭兵研究員、但馬敬介チームリーダーおよび、広島大学大学院先進理工系科学研究科の尾坂格教授ら共同研究チームによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

鉛が超低温で新たな超伝導状態、千葉大らが発見

鉛が超低温で新たな超伝導状態、千葉大らが発見

千葉大学と独カールスルーエ工科大学で構成される国際共同研究チームは、これまで「第一種超伝導体」と呼ばれてきた鉛(Pb)が、超低温環境では「第一種超伝導体」ではないことを発見した。 巨大なスピン振動による非線形の応答を観測

巨大なスピン振動による非線形の応答を観測

京都大学と東京大学、千葉大学、東京工業大学らの研究グループは、らせん状の金属メタマテリアル構造を反強磁性体「HoFeO3」に作製し、その内部に最大約2テスラのテラヘルツ磁場を発生させ、巨大なスピン振動による非線形の応答を観測した。 偏光空間構造を用い、スピンの空間構造を直接生成

偏光空間構造を用い、スピンの空間構造を直接生成

東京理科大学と千葉大学、東北大学、筑波大学の研究グループは、ラゲールガウシアンビームの一種である「ベクトル光渦」と呼ばれる偏光の空間周期構造を、スピンの空間周期構造として半導体量子井戸中へ直接生成することに成功した。 EUV光源の変換効率(理論値)、上限は10.3%に

EUV光源の変換効率(理論値)、上限は10.3%に

宇都宮大学や米国パデュー大学、北海道大学および、広島大学の共同研究グループは、極端紫外(EUV)光源の変換効率(理論値)について、上限が10.3%であることを示し、そのための指針も明らかにした。 京大ら、イッテルビウム化合物で中性準粒子を発見

京大ら、イッテルビウム化合物で中性準粒子を発見

京都大学と広島大学の研究グループは、イッテルビウム化合物「YbCuS2」の非整合反強磁性秩序相に、電気的中性な準粒子が存在していることを発見した。次世代量子コンピュータや省エネルギーメモリデバイスなどへの応用が期待できるという。 半導体ポリマーを結晶化、OPVの変換効率を約2倍に

半導体ポリマーを結晶化、OPVの変換効率を約2倍に

広島大学と京都大学および、高輝度光科学研究センターらによる共同研究チームは、半導体ポリマーの結晶化により、塗布型有機薄膜太陽電池(OPV)の変換効率を、従来に比べ約2倍に高めた。有機半導体の結晶化を促進させるメカニズムも解明した。