インダクタを実装するときの注意点:福田昭のデバイス通信(453) 2022年度版実装技術ロードマップ(77)

今回から、第4章第1節第3項「4.1.3 部品実装・設計時の注意点」の2番目の項目、「4.1.3.2 電気性能」の概要を説明する。

実装レイアウトが部品の電気的な性能に影響する

電子情報技術産業協会(JEITA)が3年ぶりに実装技術ロードマップを更新し、「2022年度版 実装技術ロードマップ」(書籍)を2022年7月に発行した。本コラムではロードマップの策定を担当したJEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会の協力を得て、ロードマップの概要を本コラムの第377回からシリーズで紹介している。

第448回からは、第4章「電子部品」の概要説明を始めた。前回(第452回)は第4章第1節第3項「4.1.3 部品実装・設計時の注意点」の最初の項目である「4.1.3.1 熱設計」の概要をご紹介した。

今回からは2番目の項目である「4.1.3.2 電気性能」の概要をご説明していく。この項は「(1)インダクタ実装時の注意点」と、「(2)3端子貫通型フィルタ接続と実装のポイント」の2つの内容で構成してある。

隣接するインダクタの距離を短くすると漏れ磁束が干渉

インダクタの中でも電源用インダクタ(パワーインダクタ)を本稿では取り上げる。パワーインダクタは磁性体のコアに導線を巻き付けた構造をしている。導線に電流を流すと導線の周囲に磁束が発生する。その多くはコアの内部を通過し、一部は外に漏れる(漏れ磁束)。

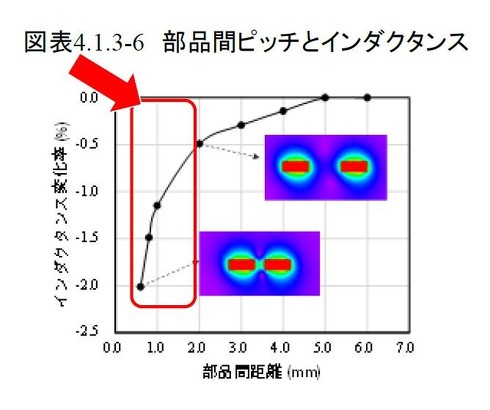

電源用インダクタを並べてレイアウトする場合、インダクタ間の距離が短くなると、隣接するインダクタの漏れ磁束が干渉してインダクタンスの値が低下する。雑音の発生源となることもある。

電源用チップインダクタの実装ピッチ(横軸)とインダクタンス値(縦軸)の関係。ピッチが2mm以下になると、インダクタンス値が大きく減る[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

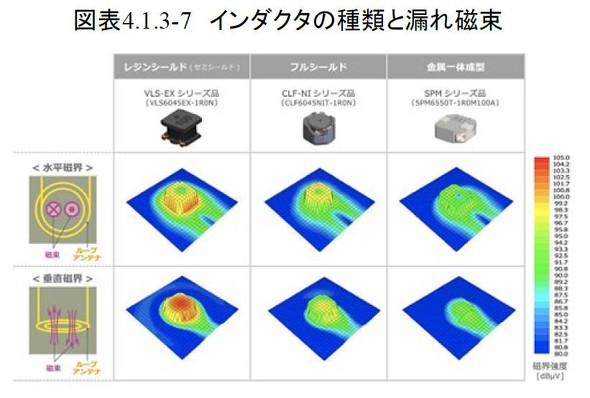

対策の一つは、漏れ磁束の少ないタイプの電源用インダクタを使うことだ。大別すると「レジンシールド(セミシールド)タイプ」「フルシールドタイプ」「金属一体成型タイプ」がある。

レジンシールド(セミシールド)タイプは、フェライトや軟磁性金属などの磁性粉を混ぜたレジン(樹脂)によって導線(巻線)を封止した。磁気シールドの効果は大きくないものの、コストの上昇を抑えられるというメリットがある。

フルシールドタイプは、通常のコア以外にフェライトのシールドコアを追加することで、理論的に漏れ磁束をゼロに近づけた。磁束の漏れは通常のコアとシールドコアのギャップ部などに限定される。コストはレジンシールドタイプよりも高くなる。

電源用インダクタのタイプと外部磁界(近傍磁界)の測定結果。左から「レジンシールドタイプ」「フルシールドタイプ」「金属一体成型タイプ」。色が赤いほど磁界が強く(漏れ磁束が多い)、色が青いほど磁界が弱い(漏れ磁束が少ない)[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

金属一体成型タイプは、結合材(バインダ)と難磁性金属粉を混ぜた材料に空芯の巻線(コイル)を埋め込み、一体成型した。フルシールドタイプと違ってギャップ部がない。このため、磁束の漏れはフルシールドタイプよりもさらに小さい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

チップ抵抗器の小型化が過度な温度上昇を招く(前編)

チップ抵抗器の小型化が過度な温度上昇を招く(前編)

今回から、第4章第1節第3項「部品実装・設計時の注意点」の概要を説明していく。この項は、「熱設計」「電気性能」などの4つのパートで構成される。 表面実装型電子部品(SMD部品)の開発動向(後編)

表面実装型電子部品(SMD部品)の開発動向(後編)

後編となる今回は、「セラミックコンデンサの高容量化・低ESR化、薄型化」や「チップ抵抗器の高電力化」について解説する。 プロセッサやメモリなどの進化を支えるパッケージ基板

プロセッサやメモリなどの進化を支えるパッケージ基板

今回は第3章第4節第8項(3.4.8)「パッケージ基板」の概要を説明する。パッケージ基板の変遷と、パッケージ基板に対する要求仕様のロードマップを解説する。 表面実装型電子部品(SMD部品)の小型化トレンド

表面実装型電子部品(SMD部品)の小型化トレンド

JEITA「2022年度版 実装技術ロードマップ」を解説するシリーズ。今回から、第4章「電子部品」の概要を説明していく。 プリント基板の「弁当箱」からパッケージとチップまで、電磁シールド技術が進化

プリント基板の「弁当箱」からパッケージとチップまで、電磁シールド技術が進化

JEITA「2022年度版 実装技術ロードマップ」の「パッケージ組立プロセス技術動向」について解説するシリーズ。今回は第3章第4節第6項(3.4.6)「電磁シールド」の概要を説明する。 シリコンダイを光や熱、ホコリ、機械衝撃などから保護する樹脂封止技術

シリコンダイを光や熱、ホコリ、機械衝撃などから保護する樹脂封止技術

今回は第3章第4節第5項(3.4.5)「樹脂封止技術(アンダーフィル、モールディング)」の概要を説明する。