巨大な圧電応答を示す非鉛系圧電体材料を開発:ナノポーラスBCZT薄膜を合成

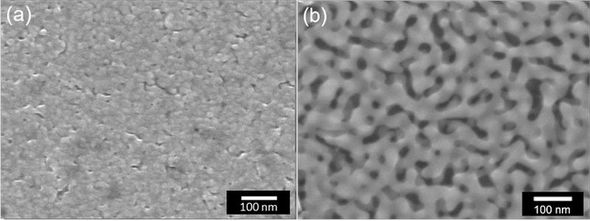

熊本大学と名古屋大学、クイーンズランド大学の研究グループは、ナノサイズの孔(ポーラス)構造を有するナノポーラスBa0.85Ca0.15(Ti0.9Zr0.1)O3(BCZT)薄膜の合成に成功し、巨大な圧電応答の発現を観測した。

PZTセラミックスより一桁以上も大きい圧電ひずみ定数

熊本大学大学院先端科学研究部の寺澤有果菜助教と名古屋大学大学院工学研究科の山内悠輔卓越教授、クイーンズランド大学のMd. Shahriar A. Hossain准教授らによる研究グループは2024年6月、ナノサイズの孔(ポーラス)構造を有するナノポーラスBa0.85Ca0.15(Ti0.9Zr0.1)O3(BCZT)薄膜の合成に成功し、巨大な圧電応答の発現を観測したと発表した。

圧電体材料としてこれまでは、大きな圧電性を示すチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)が一般的に用いられてきた。ただ、環境保護や安全性の点から、近年は非鉛系圧電体の開発が求められている。こうした中で注目されているのが、BaTiO3である。積層セラミックコンデンサーへの応用に加え、高誘電率や低誘電損失といった特長が評価されている。ただ、圧電性で鉛系材料にはこれまで及ばなかった。

研究グループは今回、合成したナノポーラスBCZT薄膜の圧電特性などを評価した。この結果、ナノポーラスBCZT薄膜では圧電ひずみ定数(d33)が、約7500pmV-1となり、バルク(ノンポーラス)BCZT薄膜に比べ10倍以上となった。PZTセラミックスと比較しても、1桁以上の大きな値となった。

格子ひずみの定量解析も行い、ナノポーラスBCZT薄膜では30%のひずみが生じていることを確認した。ナノポーラス構造を採用したことで結晶格子に大きなひずみが生じ、d33が大きな値になったと分析している。ちなみに、バルクBCZT薄膜では約0.3%のひずみを観測した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

金属酸窒化物半導体ナノシートの合成方法を開発

金属酸窒化物半導体ナノシートの合成方法を開発

熊本大学は、金属酸窒化物半導体ナノシートの合成方法を開発し、光吸収特性を制御できることも明らかにした。電子デバイス材料や光エネルギー変換デバイス材料などへの応用が期待される。 大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大学や名古屋大学、三重大学、関西学院大学および、高輝度光科学研究センターの研究グループは、反強磁性体であるクロム酸化物薄膜を用い、スピンの向きを電圧で制御することに成功した。制御効率は従来の強磁性体に比べ50倍以上も高いことを確認した。 有機EL材料の発光効率を高める量子機構を発見

有機EL材料の発光効率を高める量子機構を発見

名古屋大学と九州大学の研究チームは、有機EL材料の発光効率を高める新たな量子機構を発見した。開発したシミュレーション法を活用すれば、高性能なTADF(熱活性化遅延蛍光)分子を、効率よく開発できるとみられる。 名古屋大ら、AlN系材料で良好なpn接合を作製

名古屋大ら、AlN系材料で良好なpn接合を作製

名古屋大学と旭化成による研究グループは、窒化アルミニウム(AlN)系材料を用い、極めて良好な特性を示すpn接合を作製した。次世代の高周波デバイスやパワーデバイスに向けて、AlN系材料の応用が期待される。 東邦大ら、金ナノ粒子を用いて三次元構造を構築

東邦大ら、金ナノ粒子を用いて三次元構造を構築

東邦大学と名古屋大学の研究グループは、ナノカプセル内に複数個の金ナノ粒子を閉じ込めて、ナノ物質による三次元構造を作り出す技術を開発したと発表した。高感度マルチカラーセンサーの開発などに応用できるという。 トポロジカル物質における表面超伝導を発見

トポロジカル物質における表面超伝導を発見

名古屋大学の研究グループは、東京大学物性研究所と共同で、ノーダルライン半金属と呼ばれるトポロジカル物質において表面超伝導を発見した。

![上はバルク(ノンポーラス)BCZT薄膜、下はナノポーラスBCZT薄膜のd33分布[クリックで拡大] 出所:熊本大学他](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2406/17/tm_240617kumamoto02.jpg)

![上はバルク(ノンポーラス)BCZT薄膜、下はナノポーラスBCZT薄膜に対する格子ひずみ定量解析の結果[クリックで拡大] 出所:熊本大学他](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2406/17/tm_240617kumamoto03.jpg)