5.7GHz帯無線給電で動作するミリ波帯5G中継器:離れた周波数に同時対応のIC開発

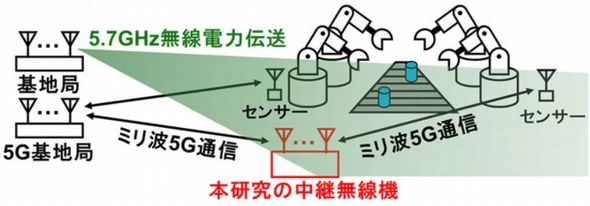

東京工業大学は、国内で利用可能な5.7GHz帯の無線給電によって動作する「ミリ波帯5G(第5世代移動通信)中継器」を開発したと発表した。この中継器には、5.7GHz帯無線電力伝送と28GHz帯5G通信に同時対応できるICチップを搭載している。

整流器型4次サブハーモニックミキサーを新たに考案

東京工業大学工学院電気電子系の加藤星凪大学院生、同科学技術創成研究院未来産業技術研究所の白根篤史准教授、同工学院電気電子系の岡田健一教授は2024年6月、国内で利用可能な5.7GHz帯の無線給電によって動作する「ミリ波帯5G(第5世代移動通信)中継器」を開発したと発表した。この中継器には、5.7GHz帯無線電力伝送と28GHz帯5G通信に同時対応できるICチップを搭載している。

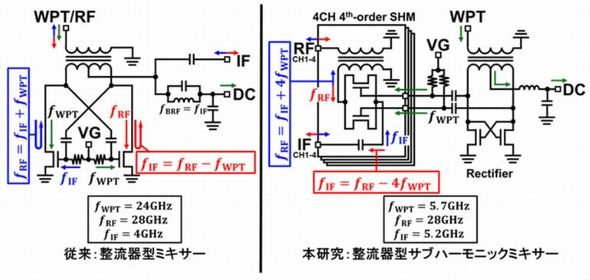

研究グループはこれまで、無線電力伝送に24GHz帯を、5G通信に28GHz帯をそれぞれ用いる中継器は開発してきた。ところが、24GHz帯は国内で無線電力伝送への利用が認められておらず、伝送距離が短いという課題もあった。

今回開発したミリ波帯5G中継器は、5G無線通信に28GHz帯を、無線電力伝送用には国内で認可されている5.7GHz帯を、それぞれ用いた。中継器で受信したミリ波帯5Gの無線通信信号は、配線による損失や増幅器の消費電力を抑えるため、いったん5.2GHzの中間周波数に変換する。5.2GHzに変換された信号を再び28GHz帯に戻し、フェーズドアレイでビームフォーミングを行い、送信する仕組みだ。同時に、5.7GHz帯を用いて無線電力伝送を行い、無線通信に必要となる電力を供給する。

無線電力伝送に5.7GHz帯を用いるため、新たに整流器型4次サブハーモニックミキサーを考案し採用した。ローカル信号(5.7GHz)の4倍(22.8GHz)が28GHzから引かれることで5.2GHzへの周波数変換を実現した。しかも、整流器型サブハーモニックミキサーは、整流器とミキサーの役割を担うトランジスタを分けることによって、トランジスタサイズとバイアス電圧をそれぞれの動作に最適化できる構成とした。これにより、RF-DC変換効率と周波数変換利得を同時に最大化することが可能となった。

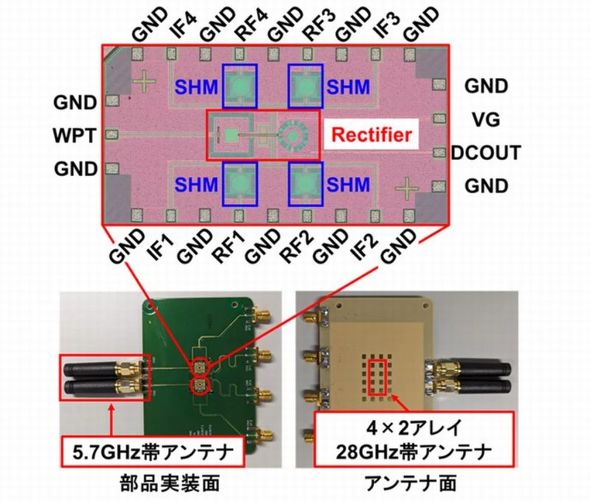

試作した中継器には、シリコンCMOSプロセスを用いて製造した無線ICを2個搭載している。各ICには4個の28GHz帯アンテナと1個の5.7GHz帯アンテナを接続した。実験で、28GHz帯から5.2GHz帯への周波数変換を確認。各アンテナ素子における位相制御を行うことでビームフォーミングが可能であることも分かった。

また、ミリ波5G準拠の変調信号を用いて、OTAの無線通信測定を行ったところ、受信/送信ともに、5G NR MCS19の64QAMの無線通信に成功した。5.7GHz帯を用いた無線電力伝送の測定では、最大電力変換効率55%で、整流器1個当たり6.5mWの直流電力が生成できることを確認した。

研究グループは、「ミリ波5G通信用アンテナが256素子の中継器であれば、サイズが約10cm角となり、中継器全体で0.4W程度の電力を生成できる」とみている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

無線給電のミリ波帯フェーズドアレイ無線機を開発、市販の半導体用い

無線給電のミリ波帯フェーズドアレイ無線機を開発、市販の半導体用い

東京工業大学は、市販の半導体デバイスを用い、データと電力を同時に伝送できる「ミリ波帯フェーズドアレイ無線機」を開発した。中継器に対し無線給電を行うことで、ミリ波帯5Gの通信エリアを容易に拡大できる。 サブテラヘルツ帯CMOS送受信用IC、東工大らが開発

サブテラヘルツ帯CMOS送受信用IC、東工大らが開発

東京工業大学と情報通信研究機構(NICT)の研究チームは、サブテラヘルツ帯CMOS送受信用ICを開発し、毎秒640Gビットの無線伝送に成功した。遠隔医療や自動運転など新サービスへの応用が期待される。 ダイヤモンド量子センサー、低周波磁場でも高感度

ダイヤモンド量子センサー、低周波磁場でも高感度

東京工業大学と東京大学、物質・材料研究機構(NIMS)および量子科学技術研究開発機構(QST)らによる研究グループは、ダイヤモンド中の窒素−空孔中心(NVセンター)を利用したダイヤモンド量子センサーにおいて、5〜100Hzの低周波数領域でも9.4pT/√Hzという高い磁場感度を実現した。 低次元超伝導体でSiCとの界面に「カルシウム金属層」

低次元超伝導体でSiCとの界面に「カルシウム金属層」

東京工業大学と分子科学研究所の研究グループは、グラフェン−カルシウム化合物において、支持基板であるSiC(炭化ケイ素)との界面にカルシウム金属層が形成されることを発見した。金属層の影響で超伝導転移温度が上昇するため、温度耐性に優れた量子コンピュータを実現できるとみている。 中低温で高いプロトン伝導度を示す新物質を発見

中低温で高いプロトン伝導度を示す新物質を発見

東京工業大学は、これまでとは異なる設計戦略により、中低温(50〜500℃)で高いプロトン伝導度を示す新物質「BaSc0.8W0.2O2.8」を発見した。中低温で高い性能が得られる「プロトンセラミック燃料電池(PCFC)」の開発につながるとみられる。 強誘電体の分極反転挙動をナノスケールで観測

強誘電体の分極反転挙動をナノスケールで観測

東北大学と東京工業大学の研究グループは、強誘電体の分極反転挙動をナノスケールの空間分解能で、かつ短時間に観測できる顕微鏡手法を開発した。材料特性の改善や新たなデバイスの開発につながるとみられる。