シリコン太陽電池表面上にナノドット構造を形成:レーザー超微細加工技術を開発

大阪産業大学と東海大学/京都大学、核融合科学研究所らの研究グループは、ナノ秒紫外レーザーを用い、シリコン太陽電池表面に先端の大きさが約20nmというナノドット構造を形成することに成功した。これにより、500nm付近における太陽光の反射率を約5%に低減。シリコン太陽電池の変換効率をさらに高めることが可能になるという。

500nmでの反射率を約5%に低減、シリコン太陽電池の高効率化を加速

大阪産業大学と東海大学/京都大学、核融合科学研究所らの研究グループは2024年7月、ナノ秒紫外レーザーを用い、シリコン太陽電池表面に先端の大きさが約20nmというナノドット構造を形成することに成功したと発表した。これにより、500nm付近における太陽光の反射率を約5%に低減。シリコン太陽電池の変換効率をさらに高めることが可能になるという。

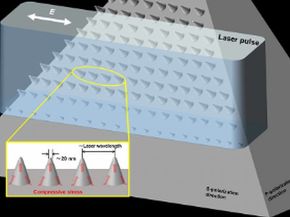

シリコン太陽電池は、シリコン表面に大きさが1〜10mmのピラミッド構造を設けることで、太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する効率として約20%を達成してきた。この変換効率を向上させるためには、500nm付近の吸収率をさらに高めなければならない。そのためには、ピラミッド構造表面に大きさが数百ナノメートル以下のナノ微細構造を形成させる必要があるという。その方法の1つとして、「レーザー誘起周期構造(LIPSS)」が注目されている。

そこで今回は、発振波長が248nm、パルス幅が20ナノ秒のKrFエキシマレーザーを用い、シリコン太陽電池表面上へ高密度に三角形ナノドット構造を形成した。実験では、シリコン太陽電池の融解しきい値である0.47J/cm2以下のレーザーフルエンスで、KrFエキシマレーザーを照射した。この結果、レーザーがシリコン太陽電池のピラミッド構造表面に対し、S偏光として照射される面(S偏光面)だけに、ナノドット構造を形成することができた。

形成された三角形のナノドット構造は、先端の大きさが約20nmであり、レーザーの回折限界よりも小さいことを確認した。ナノドット構造の密度はレーザー波長の2乗に反比例するため、高密度化には短波長レーザー照射が有効であることも分かった。S偏光面だけにナノドット構造が形成されたシリコン太陽電池は、500nmでの反射率が約5%となった。

シリコン太陽電池の結晶性も評価した。ナノドット構造を形成したことで、表面に圧縮応力が発生していることを確認した。また、シリコン太陽電池のバンドギャップエネルギーが、さらに高くなることも判明した。

今回の研究成果は、大阪産業大学の草場光博教授と卒業生の平井健太氏、田中朋世氏、堤大輔氏、東海大学/京都大学の橋田昌樹教授および、核融合科学研究所の坂上仁志名誉教授らによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

京都大ら、パルス1回の照射でNV中心を広域に形成

京都大ら、パルス1回の照射でNV中心を広域に形成

京都大学と東海大学の研究グループは、ダイヤモンド基板にフェムト秒レーザーパルスを1回照射するだけで、窒素−空孔(NV)中心をミリメートルのサイズで形成することに成功した。 東海大学、大気中で長期安定のn型CNT膜を開発

東海大学、大気中で長期安定のn型CNT膜を開発

東海大学は、熱伝導率が低く、大気中で2年以上も安定してn型半導体の特性を示す「カーボンナノチューブ(CNT)複合膜」の開発に成功した。試作したオールCNTのpn接合型熱電発電デバイスは、160日間も性能劣化がなく発電できることを確認した。 基板の表面処理で2次元半導体の電荷制御に成功

基板の表面処理で2次元半導体の電荷制御に成功

東北大学とNTT物性科学基礎研究所は、表面処理を施した3次元半導体に2次元半導体を積層することで、2次元半導体から3次元半導体への電子移動効率を向上させるとともに、2次元半導体の電荷状態を制御することに成功した。 高効率で伸縮性を向上させた有機太陽電池を開発

高効率で伸縮性を向上させた有機太陽電池を開発

理化学研究所(理研)らによる国際共同研究グループは、高いエネルギー変換効率(PCE)を保ちながら、伸縮性を向上させた「有機太陽電池」を開発した。環境エネルギー電源として、ウェアラブルデバイスやe-テキスタイルなどの用途に向ける。 近赤外光を選択的に吸収する有機半導体材料を開発

近赤外光を選択的に吸収する有機半導体材料を開発

大阪大学の研究グループは、近赤外光を選択的に吸収する無色透明の有機半導体材料を開発した。近赤外線カメラや有機太陽電池などに応用できる材料の開発につなげていく。 大阪大、赤外光で発電する透明な太陽電池を開発

大阪大、赤外光で発電する透明な太陽電池を開発

大阪大学産業科学研究所の坂本雅典教授らによる研究グループは、赤外光を高い効率で化学エネルギーに変換する技術を開発、赤外域の太陽光で発電する透明な太陽電池の開発にも成功した。