大容量/発火リスクなし インフラを支える亜鉛二次電池:独自技術で高寿命化

日本ガイシは「TECHNO-FRONTIER 2024」にて、開発中の亜鉛二次電池「ZNB」を紹介した。エネルギー密度が高く、発火リスクがないことから、基地局などのインフラ設備のバックアップ電源として利用できるという。

日本ガイシは「TECHNO-FRONTIER 2024」(2024年7月24〜26日、東京ビッグサイト)に出展し、開発中の亜鉛二次電池「ZNB」を紹介した。

ZNBは、負極に亜鉛を用い、正極と負極を隔てるセパレーターに日本ガイシ独自のセラミックス技術を使用した蓄電池だ。

二次電池としてはエネルギー密度の高いリチウムイオン二次電池が多く用いられるが、可燃性の有機電解液を用いているため発火の危険性がある。一方、亜鉛二次電池は水系電解液を用いるため、安全性が高い。同様に水系電解液を用いている鉛蓄電池でも発火リスクは抑えられるが、鉛に有毒性があるためリサイクルがしにくい。亜鉛二次電池はリサイクル性が高いことに加え、エネルギー密度が鉛蓄電池の約2倍と大きい。

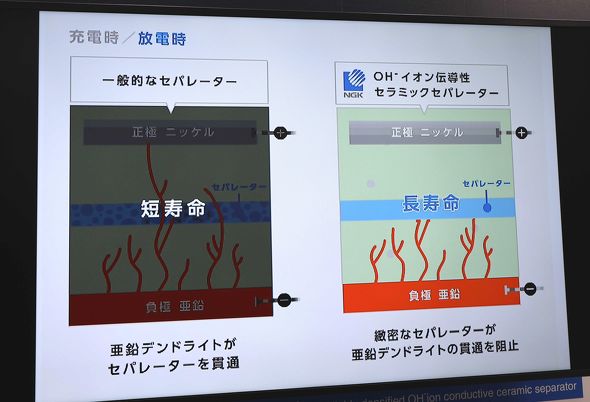

一方、亜鉛二次電池には寿命が短いという課題がある。充放電を繰り返すことで負極から亜鉛が析出し、正極との短絡が発生してしまうためだ。日本ガイシは、同社が得意とするセラミックス技術で正極/負極を隔てる水酸化物イオン伝導性のセパレーターを作成し、短絡を防止しているという。

基地局での実証も開始

こうした特徴から、日本ガイシはZNBがインフラ設備などのバックアップ電源に適するとしている。2024年4月にはKDDIの商用基地局向けバックアップ電源の実証に採用され、運転を開始した。停電時でも24時間以上基地局を稼働できるという。

日本ガイシは今後、ZNBの用途を公共施設や商業施設にも拡大していく計画だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

リフローはんだ実装可能、車載対応の「半固体電池」

リフローはんだ実装可能、車載対応の「半固体電池」

日本ガイシは「オートモーティブワールド2024」にて、「半固体電池」として展開するリチウムイオン二次電池やベリリウム銅合金などの車載向け技術を展示した。 微細な“穴”で二酸化炭素を吸着/回収、再利用する技術

微細な“穴”で二酸化炭素を吸着/回収、再利用する技術

日本ガイシは「CEATEC 2023」(2023年10月17〜20日/幕張メッセ)に出展し、大気中の二酸化炭素を吸着/回収するセラミック基材や、二酸化炭素の再利用を可能にするサブナノセラミック膜を展示した。 リチウムイオン電池超える「超高速充放電亜鉛二次電池」、産学連携で開発へ

リチウムイオン電池超える「超高速充放電亜鉛二次電池」、産学連携で開発へ

山形大学は、大阪ソーダやエムテックスマートと連携し、「革新的ナノ均一構造正極による超高速充放電亜鉛二次電池」の開発を行う。資源リスクが低い亜鉛金属を用い、現行のリチウムイオン二次電池を超える電池容量の実現を目指す。 コバルトフリーの新型リチウムイオン電池、東芝が開発

コバルトフリーの新型リチウムイオン電池、東芝が開発

東芝は、コバルト不使用の5V級高電位正極材料を用いて、新しいリチウムイオン二次電池を開発した。2028年の実用化を目指す。 次世代電池市場、2035年は7兆2763億円規模へ

次世代電池市場、2035年は7兆2763億円規模へ

矢野経済研究所は、主要9種類の次世代電池世界市場(メーカー出荷額ベース)を調査し、2035年までの市場規模予測を発表した。これによると、2023年見込みの1兆2333億円に対し、2035年は約6倍の7兆2763億円規模に達する見通しである。