ニュース

特定の色中心から選択的に「単一光子」を発生:量子暗号通信の性能向上が可能に(2/2 ページ)

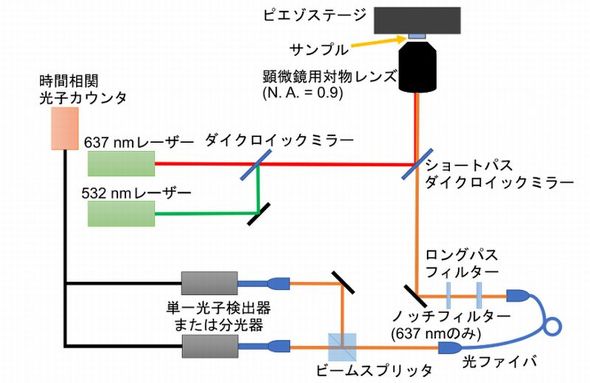

京都大学と公立千歳科学技術大学および、シドニー工科大学の研究グループは、エネルギーが小さい励起光を用い、特定の色中心から選択的に「単一光子」を発生させることに成功した。この励起方法でノイズとなる背景光子を低減できることも実証した。

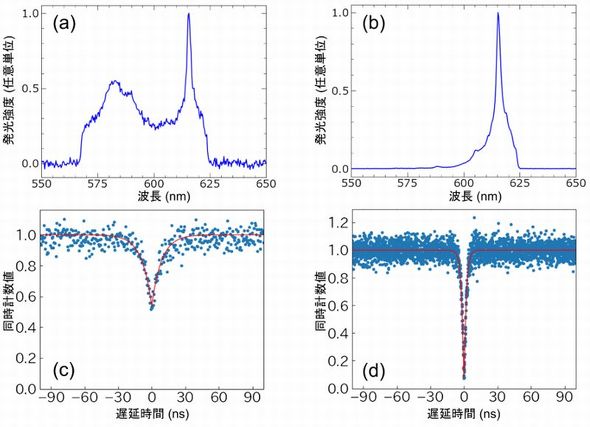

発生光子の単一光子性を評価

さらに、発生光子の単一光子性を評価した。遅延時間が0ナノ秒時の同時計数値は、波長532nmで励起すると0.53±0.02となった。これに対し、波長637nmのレーザー光で励起した場合は、0.08±0.05と小さくなった。この値は、0.5以下で単一光子源の条件を満たし、0に近づくほどノイズが小さい「良質の単一光子源」であることを示すものだという。

また、110Kから260Kまで温度を変化させた実験では、色中心からの発光強度が、hBN中のフォノンの量に比例することを確認した。同時に、フォノンのエネルギーが組み合わさることで、色中心の励起が行われていることを実証した。

今回の成果は、京都大学大学院工学研究科の岡城勇大修士課程学生、嶋崎幸之介博士課程学生、鈴木和樹修士課程学生(研究当時)、向井佑助教、竹内繁樹教授と公立千歳科学技術大学の高島秀聡准教授および、シドニー工科大学の共同研究によるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ペロブスカイト太陽電池の性能を高める材料を開発

ペロブスカイト太陽電池の性能を高める材料を開発

京都大学の研究グループは、濡れ性の高いテトラポッド型正孔回収単分子膜材料「4PATTI-C3」を九州大学と共同で開発した。この単分子層を正孔回収層に用いることで、ペロブスカイト太陽電池の光電変換効率と耐久性を高めることができるという。 電荷キャリア輸送特性が高いカチオン性分子を開発

電荷キャリア輸送特性が高いカチオン性分子を開発

名古屋大学と京都大学の研究グループは、電荷種分離型積層構造を形成し、高い電荷キャリア輸送特性を発現する「カチオン性π共役分子」の開発に成功した。エレクトロニクス材料としてイオン性π共役化合物を応用する上での新たな戦略として提案する。 新手法でグラフェンナノリボンを合成 3D集積への応用に期待

新手法でグラフェンナノリボンを合成 3D集積への応用に期待

京都大学は、新たに開発した炭素細線製造法を用い、「酸素ドープ型グラフェンナノリボン(GNR)」を合成することに成功した。開発した新材料は、シリコン加工にこれまで用いられてきた貴金属触媒を超えるシリコンプロセス触媒性能が得られるという。 シリコン太陽電池表面上にナノドット構造を形成

シリコン太陽電池表面上にナノドット構造を形成

大阪産業大学と東海大学/京都大学、核融合科学研究所らの研究グループは、ナノ秒紫外レーザーを用い、シリコン太陽電池表面に先端の大きさが約20nmというナノドット構造を形成することに成功した。これにより、500nm付近における太陽光の反射率を約5%に低減。シリコン太陽電池の変換効率をさらに高めることが可能になるという。 半導体テラヘルツ発振器の位相計測と制御に成功

半導体テラヘルツ発振器の位相計測と制御に成功

京都大学の研究グループは大阪大学やロームと共同で、共鳴トンネルダイオードを搭載した半導体テラヘルツ発振器から放射されるテラヘルツ電磁波の振動波形(位相)を計測し、制御することに成功した。テラヘルツ波の位相情報を利用した超高速で大容量の無線通信やスマートセンシング技術の実現につながるとみられる。 モアレ励起子の量子コヒーレンス時間を直接測定

モアレ励起子の量子コヒーレンス時間を直接測定

京都大学と物質・材料研究機構(NIMS)の研究グループは、2次元半導体を重ねてできるモアレ縞に閉じ込められたモアレ励起子から発光信号を検出し、その量子コヒーレンス時間を測定することに成功した。