室温で情報を読み書きできる「交代磁性体」を発見:↑↓と↓↑のスピン状態を区別

東京大学は、室温で情報の読み書きが可能な、「交代磁性体」と呼ばれる新たな磁性体を発見した。超高密度かつ情報の読み書きが極めて速い次世代の情報媒体としての活用が期待される。

超高密度で超高速な次世代の情報媒体として期待

東京大学大学院工学系研究科の関真一郎教授らによる研究グループは2024年12月13日、室温で情報の読み書きが可能な、「交代磁性体」と呼ばれる新たな磁性体を発見したと発表した。超高密度で情報の読み書きが極めて速い次世代の情報媒体としての活用が期待される。

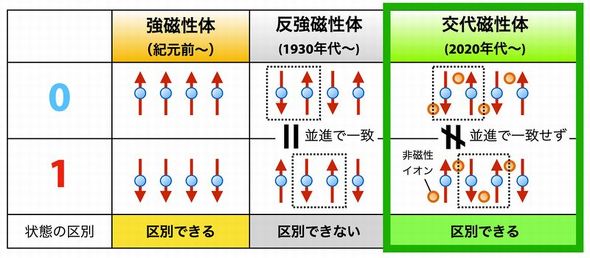

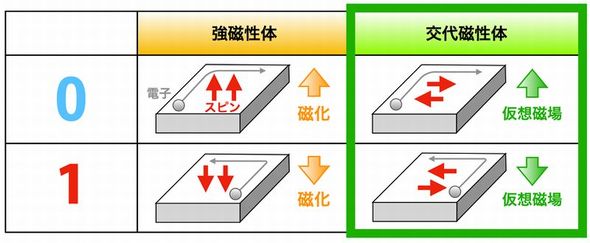

磁気記憶素子は、強磁性体における「↑(上向き)」と「↓(下向き)」のスピン状態を利用して情報を記憶するのが一般的である。これに対し、「反平行なスピン配列」と「特殊な対称性の原子配列」を併せ持つ交代磁性体は、「↑↓」と「↓↑」のスピン状態で情報を記憶する。しかも、情報の読み書きは強磁性体と同等の手法で行うことができるという。

強磁性体では、磁化に比例して「ホール効果」が生じる。この現象を利用して「↑」と「↓」のスピン状態を区別して情報を読み出す。磁化がゼロの反強磁性体だと、通常はホール効果が生じないという。これに対し交代磁性体は、「↑↓」と「↓↑」のスピン状態が、逆符号の仮想磁場を誘起する。これによって、磁化がゼロでもホール効果が生じる。この状態を電気的に区別して読み出すことができる。

しかも交代磁性体は従来の強磁性体と比べ、「ビット間干渉の原因となる漏れ磁場が存在しないため素子の集積化に有利」「応答速度が100倍以上高速」「磁気的な外乱に対する耐性が高い」といった特長がある。

そこで研究グループは、交代磁性体と呼ばれる新たな物質を探索した。この結果、磁性半導体である「FeS(硫化鉄)」が、室温で動作可能な交代磁性体であることを突き止め、電場や磁場など外場のない状態でも、情報が不揮発に保持されることを確認。さらに、「↑↓」と「↓↑」のスピン状態を電気的に読み出しできることも実証した。しかも、FeSは磁気秩序温度(スピンが整列する温度)が約300℃と極めて高い。

今回の研究成果は関教授の他、東京大学大学院工学系研究科の高木里奈助教(現在は同大学物性研究所准教授)、同大学工学部の開田亮佑学部生(現在は同大学大学院理学系研究科大学院生)、同大学先端科学技術研究センターの有田亮太郎教授(現在は同大学大学院理学系研究科教授、理化学研究所チームリーダー)、野本拓也講師(現在は東京都立大学准教授)らによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

AlNパワー半導体開発加速に弾み 電流輸送機構を解明

AlNパワー半導体開発加速に弾み 電流輸送機構を解明

東京大学の研究グループと日本電信電話(NTT)は、窒化アルミニウム(AlN)系半導体を用いたショットキーバリアダイオード(SBD)を作製し、その電流輸送機構を解明した。今後、AlN系半導体を用いた低損失パワー半導体デバイスの実現に取り組む。 生体神経組織の動作を模倣するトランジスタを開発

生体神経組織の動作を模倣するトランジスタを開発

産業技術総合研究所(産総研)と東京大学、九州大学、兵庫県立大学、名古屋工業大学らによる研究グループは、生体神経組織の動作を模倣できるMOSトランジスタの動作実証に成功した。従来のCMOSトランジスタに比べ100万倍以上もゆっくり動作し、消費電力は500pWと極めて小さい。 グラフェン素子からの波長可変な赤外発光を初観測

グラフェン素子からの波長可変な赤外発光を初観測

東京農工大学の研究グループは、情報通信機構やアデレード大学、東京大学と協働し、磁場下のグラフェン素子において、波長を可変できる電気駆動の赤外発光を初めて観測したと発表した。 レーザーで回路パターン検査を高速化 東大の技術を実用化へ

レーザーで回路パターン検査を高速化 東大の技術を実用化へ

日立ハイテクは、東京大学が開発したレーザー励起光電子顕微鏡(Laser-PEEM)の有用性を確認できたことから、半導体検査装置として実用化するため共同研究に乗り出した。同装置を用いれば、従来に比べ回路パターンの検査工程を大幅に短縮でき、歩留まり向上に貢献できるという。 伝送速度50Gbps、車載光通信方式の実証実験に成功

伝送速度50Gbps、車載光通信方式の実証実験に成功

慶應義塾大学は、東京大学、大阪大学および、古河電気工業らを含む4機関と共同で、完全自動運転を支える高速車載光通信方式のコンセプト実証実験を行い、伝送速度が50Gビット/秒(Gbps)の高速通信に成功した。 有機半導体で高精度な薄膜型イオンセンサーを開発

有機半導体で高精度な薄膜型イオンセンサーを開発

東京大学と物質・材料研究機構(NIMS)の共同研究グループは、フィルム基板上に形成された有機半導体単結晶を用い、精度が高い「薄膜型イオンセンサー」を開発した。従来の半導体を用いたトランジスタ型イオンセンサーに比べ、小型薄型化や低コスト化が可能となる。

![左はFeSにおけるスピン配列と原子配列。右は室温における磁化とホール抵抗率の外部磁場依存性[クリックで拡大] 出所:東京大学](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2412/18/tm_241218tokyo03.jpg)