東北大、太陽電池用SnS薄膜の最適組成を解明:組成を精密に制御する手法も開発

東北大学は、太陽電池に用いられる硫化スズ(SnS)薄膜の組成を精密に制御する手法を開発するとともに、「組成のずれ」が電気的特性や膜質に与える影響を実験的に解明した。

化学量論組成の薄膜は粒子が密に堆積、正孔の移動度が極めて高い

東北大学多元物質科学研究所の鈴木一誓講師と同大学院環境科学研究科先進社会環境学専攻の野上大一大学院生らによる研究グループは2025年3月、太陽電池に用いられる硫化スズ(SnS)薄膜の組成を精密に制御する手法を開発するとともに、「組成のずれ」が電気的特性や膜質に与える影響を実験的に解明したと発表した。

SnSは次世代の薄膜太陽電池や熱電変換素子への応用が期待されている。ところが、硫黄は蒸発しやすく、SnS薄膜を作製する時にスズと硫黄の比率が1:1からわずかにずれることがあるという。しかしその影響についてはこれまで、十分に解明されていなかった。

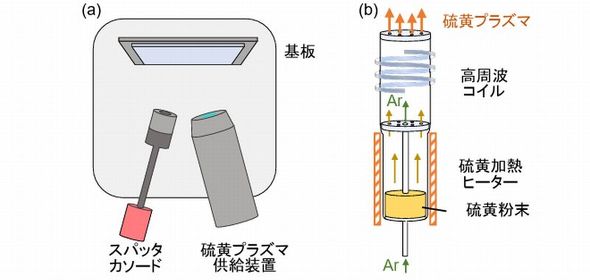

研究グループは今回、独自の硫黄プラズマ援用スパッタリング法を用い、硫黄の供給量を精密に制御したSnS薄膜を作製することに成功した。独自の方法とは、SnS焼結体をターゲットにした従来のスパッタリングに加え、プラズマ化した硫黄を薄膜堆積部に供給する手法だ。硫黄プラズマは、硫黄粉末をヒーターで加熱して得られる硫黄蒸気に、高周波を印加することで得られるという。

実験では、硫黄粉末の加熱温度を変えて硫黄プラズマの供給量を調整し、SnS薄膜中に含まれる硫黄量を制御した。そして、スズと硫黄の比率が「1:0.81」「1:0.96」「1:1」「1:1.04」と、微妙に異なる複数のp型SnS薄膜を作製した。

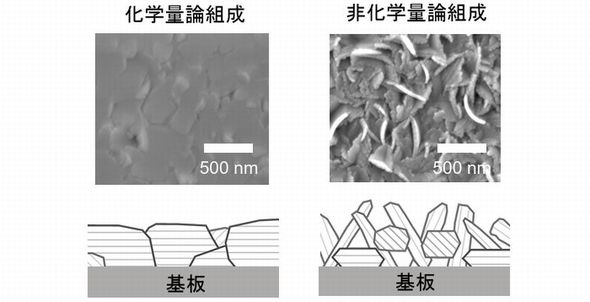

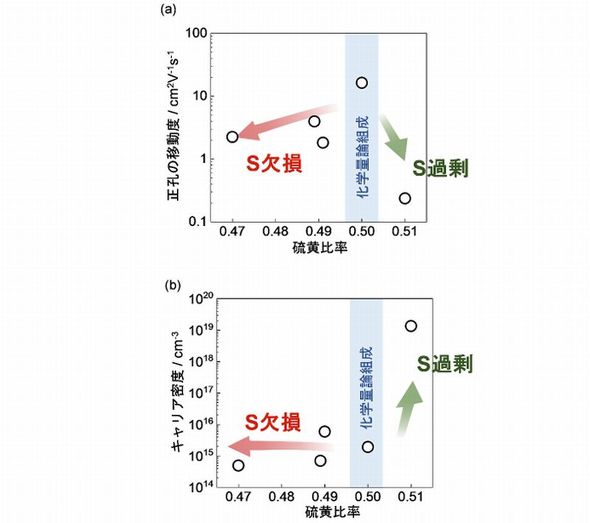

これらの薄膜を詳細に解析した。この結果、化学量論組成の1:1となるSnS薄膜は粒子が密に堆積しており、正孔の移動度は11cm2V-1s-1と極めて高く、太陽電池に適していることを明らかにした。

これに対し、化学量論組成からわずかでもずれると、粒子が粗く堆積し空隙の多い膜質となった。しかも、硫黄が過剰な場合はキャリア密度が急上昇する。ところが硫黄が不足してもキャリア密度はほとんど変化しないことが判明した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

光応答性と強誘電性が共存する固体有機材料 メモリ応用に期待

光応答性と強誘電性が共存する固体有機材料 メモリ応用に期待

東北大学は、有機分子の分子設計と固体中における分子配列を適切に制御することで、複数の機能を共存させた「固体有機材料」を信州大学と共同で開発した。この材料は、固体状態で光応答性と強誘電性が共存しており、高密度な電場−光メモリ素子への応用が期待される。 リチウムイオン電池正極からの金属溶出を可視化

リチウムイオン電池正極からの金属溶出を可視化

東北大学は、リチウムイオン電池正極から遷移金属イオンが電解液中に溶出する様子をリアルタイムで可視化する手法を開発した。この手法を用いて、電池を充放電する時にマンガン(Mn)が溶出する電圧や場所などを定量的に測定した。 記憶と演算の機能を併せ持つスピン素子を開発

記憶と演算の機能を併せ持つスピン素子を開発

東北大学らの研究グループは、記憶と演算の機能を併せ持つ「スピントロニクス素子」を開発したと発表した。省エネAIチップなどへの応用が期待される。 光と磁石が強く結合 量子コンピュータを室温で操作できる可能性も

光と磁石が強く結合 量子コンピュータを室温で操作できる可能性も

東北大学や京都工芸繊維大学らの研究グループは、磁性メタ原子をカイラルメタ原子に挿入して作成した人工構造物質(メタマテリアル)「磁気カイラルメタ分子」が、室温で極めて強く結合したマグノンポラリトンになることを確認した。 超高容量を実現 全固体フッ化物イオン二次電池用正極材料

超高容量を実現 全固体フッ化物イオン二次電池用正極材料

京都大学の研究グループは、トヨタ自動車や東京大学、兵庫県立大学、東北大学および、東京科学大学と共同で、全固体フッ化物イオン二次電池用の超高容量正極材料を開発した。既存のリチウムイオン二次電池正極材料に比べ、2倍を超える高い可逆容量を示すことが分かった。 らせん磁性体の整流効果 「起源」を解明、磁気メモリ開発に弾み

らせん磁性体の整流効果 「起源」を解明、磁気メモリ開発に弾み

東北大学と大阪大学、英国マンチェスター大学の研究グループは、らせん磁性体の整流効果について、その発現機構を解明した。これにより、らせん磁気情報の読み出し効率を最大化することが可能となり、らせん磁性体を用いた「キラリティ磁気メモリ」の開発に弾みをつける。