端末のアンテナを「仮想的に」束ねて超高速通信、THz波で実証実験:Beyond 5G/6Gの超高速伝送に向け

パナソニック ホールディングスと国際電気、名古屋工業大学および、KDDI総合研究所は、開発した仮想化端末ハードウェア実証装置を利用して、Beyond 5G/6Gで求められる超高速伝送に成功した。また、実験では4K非圧縮リアルタイム映像の伝送を行い、鮮明な映像伝送が可能なことを確認した。

4K非圧縮リアルタイム映像も鮮明な映像伝送を実現

パナソニック ホールディングスと国際電気、名古屋工業大学および、KDDI総合研究所は2025年5月、開発した仮想化端末ハードウェア実証装置を利用して、Beyond 5G/6Gで求められる超高速伝送に成功したと発表した。また、実験では4K非圧縮リアルタイム映像の伝送を行い、鮮明な映像伝送が可能なことを確認した。

仮想化端末のイメージは、スマートフォンなどのユーザー端末が周辺にあるデバイスとテラヘルツ帯で協調し、各デバイスに搭載されたアンテナを仮想的に束ね、1つの端末として動作させることによって、超高速通信を実現しようというもの。テラヘルツ波による超広帯域活用と電波の伝搬空間を分離することで、周波数利用効率を向上させることが可能となる。

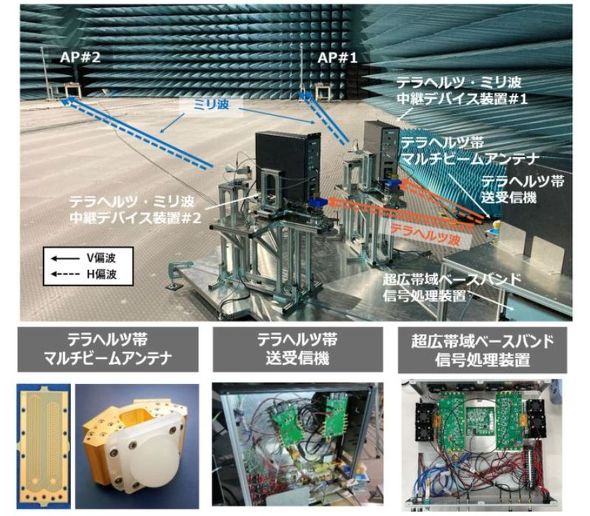

開発した実証装置は、パナソニック ホールディングスが開発した「超広帯域ベースバンド信号処理装置」、国際電気が開発した「テラヘルツ帯送受信器および、テラヘルツ・ミリ波中継デバイス装置」、名古屋工業大学が開発した「テラヘルツ帯マルチビームアンテナ」で構成。KDDI総合研究所は、仮想化端末のコンセプトを提案し、実証装置の構築や各種データの測定を担当した。

実証実験では、超広帯域ベースバンド信号処理装置で生成した4.8GHz帯域幅のOFDM変調信号2チャネルを、300GHz帯のテラヘルツ波マルチビーム伝送で、近くにある2台の中継デバイス装置に伝送する。各中継デバイス装置は、39GHz帯のミリ波信号に変換し、2台のアクセスポイント(AP)装置に伝送。AP装置はMIMO受信処理を行って受信データを集約する。

今回の実験では、2台の中継デバイスを用いAPまで5mの電波暗室環境で、QPSK信号により38.4Gビット/秒という物理的な伝送速度を達成した。信号減衰量を調整しAPまでの伝搬距離が約200mに相当する環境でも、38Gビット/秒という物理的な伝送速度が実現できることを確認した。

また、誤り訂正符号化(LDPC符号化)を適用し通信信頼性を高めることで、アプリ通信速度14.8Gビット/秒のIP通信を実現。4K非圧縮リアルタイム映像の伝送実験に成功した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

熱電モジュール向け新材料「熱電永久磁石」を開発

熱電モジュール向け新材料「熱電永久磁石」を開発

物質・材料研究機構(NIMS)は東京大学や名古屋大学と共同で、横型熱電変換性能が極めて高い新材料「熱電永久磁石」を開発した。この材料を用いて試作した熱電モジュールは、「横型モジュールとして世界最高の電力密度を実現した」という。 AIで半導体の製造工程を最適化 ウエハーからデバイスまで一気通貫で

AIで半導体の製造工程を最適化 ウエハーからデバイスまで一気通貫で

名古屋大学や理化学研究所、グローバルウェーハズ・ジャパン、アイクリスタルおよび、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングは、シリコン(Si)ウエハー製造からCMOSイメージセンサー(CIS)製造までの工程を一気通貫で最適化することに成功した。最適化に要する時間も従来の1000分の1に短縮できたという。 層厚を制御した多層構造の人工強磁性細線を作製

層厚を制御した多層構造の人工強磁性細線を作製

岐阜大学と名古屋大学、早稲田大学、京都大学の研究グループが、層膜を制御した多層構造の「人工強磁性細線」の作製に成功した。人工強磁性細線を利用した大容量メモリや磁気センサーの開発などに期待する。 白金混合のコバルトナノ薄膜、光磁気トルクが5倍に

白金混合のコバルトナノ薄膜、光磁気トルクが5倍に

東北大学は、白金を混合した金属磁性体ナノ薄膜が、従来よりも約5倍大きい光磁気トルクを発生したと発表した。光の強度を約5分の1に弱めても同じ効果が得られることから、光磁気デバイスの省エネ化が可能となる。 半導体応用も可能な二硫化モリブデンナノリボンを合成

半導体応用も可能な二硫化モリブデンナノリボンを合成

九州大学や名古屋大学、東北大学らによる研究グループは、二硫化モリブデンの極細構造(ナノリボン)を、化学蒸着法により基板上へ高い密度で成長させることに成功した。このナノリボンは、水素発生で高い触媒活性を示し、電子移動度の高い半導体としても活用できることを示した。 ペロブスカイト太陽電池の耐久性を大幅改善 フッ素系化合物添加

ペロブスカイト太陽電池の耐久性を大幅改善 フッ素系化合物添加

名古屋大学の研究グループは、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)電極にフッ素系化合物を添加することで、ペロブスカイト太陽電池の耐久性を大幅に改善できることを発見した。

![仮想化端末のイメージ[クリックで拡大] 出所:名古屋工業大学他](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/21/tm_250521nagoya01.jpg)

![今回の実証実験における物理的な伝送速度[クリックで拡大] 出所:名古屋工業大学他](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/21/tm_250521nagoya03.jpg)

![4K非圧縮リアルタイム映像伝送実験の模様[クリックで拡大] 出所:名古屋工業大学他](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/21/tm_250521nagoya04.jpg)