独自手法でβ型酸化ガリウムを高速成長:次世代パワー半導体量産の基盤技術

東京農工大学の熊谷義直教授らのグループは、次世代パワー半導体の材料として注目されている「β型酸化ガリウム」結晶を、高速に成長させる技術を開発した。このβ型酸化ガリウム結晶は、独自の減圧ホットウォール有機金属気相成長(MOVPE)法を用いて成長させ、高い精度でn型キャリア密度を制御している。

SiドーピングガスにTMSiを採用、高い精度でn型キャリア密度を制御

東京農工大学と大陽日酸、奈良女子大学、工学院大学、大阪公立大学/情報通信研究機構(NICT)および、大陽日酸ATIによる研究グループは2025年5月、次世代パワー半導体の材料として注目されている「β型酸化ガリウム(β-Ga2O3)」結晶を、高速に成長させる技術を開発したと発表した。このβ-Ga2O3結晶は、独自の減圧ホットウォール有機金属気相成長(MOVPE)法を用いて成長させ、高い精度でn型キャリア密度を制御している。

電力変換を行うパワー半導体では、絶縁破壊電界強度が大きく、電力損失が小さい材料を用いたデバイスの研究が進んでいる。今回注目したβ-Ga2O3結晶は、バンドギャップが約4.5eVで、絶縁破壊電界強度は8MV/cmである。実用化が進むSiC(炭化ケイ素)結晶やGaN(窒化ガリウム)結晶に比べ、優れた特性を備えている。

また、各種の単結晶基板を製造できるため、デバイスの製造コスト削減という観点からも期待されている。ただ、実用的なデバイスを開発するには、β-Ga2O3ホモエピタキシャル層を高速に成長させる技術を確立させる必要があった。

東京農工大学の熊谷研究室はこれまで、大陽酸素や大陽酸素ATIと共同開発した減圧ホットウォールMOVPE成長炉「FR2000-OX」を用い、β-Ga2O3成長について研究を行ってきた。そしてトリメチルガリウム(TMGa)を用い、高純度のβ-Ga2O3ホモエピタキシャル層を、毎時15μm以上という速度で成長させることに成功してきた。ただ、Si不純物ドーピングによるn型キャリア密度の制御については、これまで検討していなかったという。

そこで今回は、減圧ホットウォールMOVPE法で結晶成長を行うとき、無毒で非爆発性の「テトラメチルシラン(TMSi)」をβ-Ga2O3のSiドーピングガスとして用いた場合に、Si不純物の濃度やキャリア密度を制御できるかどうかを調べた。

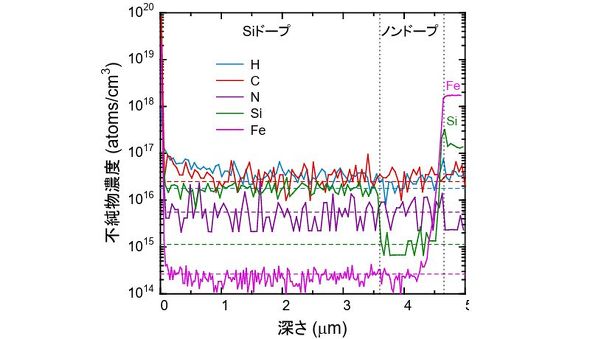

実験では、減圧ホットウォールMOVPE成長炉を用い、1000℃に保った(010)面β-Ga2O3基板上にホモエピタキシャル層を成長させた。この途中で、TMGaとO2の供給量を固定したうえで、TMSiの供給量を変えることにした。TMSiを供給したことで均一なSiドーピングが得られたという。炭素や水素などその他の不純物は検出されなかった。

TMSiとTMGaの供給比率を変えて成長させたホモエピタキシャル層中のSi不純物濃度を調べた。この結果、2.1×1015〜1.5×1019という広い範囲で制御できることを確認した。さらに、電気特性を評価したところ、Si濃度に等しい温室キャリア密度が得られることも分かった。これは、β-Ga2O3中でSiが浅いn型不純物になるからだという。

室温で1.8×1016cm-3のキャリア密度を有するホモエピタキシャル層におけるキャリア輸送特性を解析した。これによって、キャリア移動度は極性光学フォノン散乱にのみ支配され、Si不純物は影響しないことが判明した。これらの結果から、TMSiを用いた減圧ホットウォールMOVPE法によるSiドープβ-Ga2O3ホモエピタキシャル層の成長は、パワー半導体向けホモエピタキシャルウエハーの量産に適用できることを確認した。

研究グループは今後、β-Ga2O3ホモエピタキシャルウエハーを用いたパワー半導体の開発と性能評価に取り組む。大陽日酸はFR2000-OXをベースに、ホモエピタキシャルウエハーの少量生産用成長炉や大規模量産用成長炉の開発を行うことになっている。

今回の研究成果は、東京農工大学大学院工学研究院応用化学部門の熊谷義直教授らのグループと、大陽日酸の吉永純也氏、奈良女子大学の佐々木捷悟助教、工学院大学の尾沼猛儀教授、大阪公立大学/情報通信研究機構(NICT)の東脇正高教授/室長および、大陽日酸ATIの伴雄三郎博士らによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

500℃でも動くSiC-IC、量産に大きく近づく

500℃でも動くSiC-IC、量産に大きく近づく

広島大学とフェニテックセミコンダクターの合同チームは、500℃の高温下でも動作する炭化ケイ素(SiC)集積回路(SiC-IC)を、量産工場で試作することに成功した。SiC-ICのファウンドリー立ち上げなど、社会実装に向けた取り組みが加速する可能性がある。 SiCウエハー市場、単価下落で伸び率鈍化

SiCウエハー市場、単価下落で伸び率鈍化

富士経済は、パワー半導体向けウエハーの世界市場について、2035年までの予測を発表した。特に注目しているがSiCウエハー市場で、2024年の1436億円に対し、2035年は6195億円と約4.3倍に拡大すると予測した。 NVIDIAとInfineon、AIサーバ向け800V電力供給アーキテクチャを共同開発

NVIDIAとInfineon、AIサーバ向け800V電力供給アーキテクチャを共同開発

Infineon TechnologiesがNVIDIAと協業し、次世代AIデータセンター向けに「業界初」(同社)の800V高電圧直流(HVDC)電力供給アーキテクチャを開発する。Infineonは「将来のAIデータセンターに必要な電力供給アーキテクチャに革命を起こす」などと強調している。 ミニマルファブの時代がやってくる!

ミニマルファブの時代がやってくる!

米国と英国の企業が、相次いでミニマルファブ(省スペースに構築できる半導体工場)の販売を開始した。3000万米ドル規模で工場を構築できるので、アフリカやグローバルサウスといった、これまで半導体工場を建てられなかった地域にも、工場ができる可能性が出てくるという。 三拍子そろった好材料 次なるパワー半導体「二酸化ゲルマニウム」の可能性

三拍子そろった好材料 次なるパワー半導体「二酸化ゲルマニウム」の可能性

SiCやGaNのさらに次の世代のパワー半導体材料として期待される二酸化ゲルマニウム。その社会実装を目指す立命館大学発のスタートアップ、Patentixで社長兼CEOを務める衣斐豊祐氏と、Co-CTO(共同最高技術責任者)を務める金子健太郎氏に話を聞いた。 グラフェン素子からの波長可変な赤外発光を初観測

グラフェン素子からの波長可変な赤外発光を初観測

東京農工大学の研究グループは、情報通信機構やアデレード大学、東京大学と協働し、磁場下のグラフェン素子において、波長を可変できる電気駆動の赤外発光を初めて観測したと発表した。

![Siドープβ-Ga2O3層におけるSi濃度と、室温におけるキャリア密度のTMSi/TMGa供給比依存性[クリックで拡大]出所:東京農工大学他](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/26/tm_250526tat03.jpg)