創刊前の20年間(1985年〜2005年)で最も驚いたこと:「高温超伝導フィーバー」:福田昭のデバイス通信(501) EETimes Japan 20周年記念寄稿(その2)(2/2 ページ)

EE Times Japan 創刊20周年を記念した特別寄稿。本稿では、40年以上にわたり半導体技術/電子技術を見守り、フリーの技術ジャーナリストとして活躍されている福田昭氏が、1980年代の「高温超伝導フィーバー」を振り返ります。

「高温超伝導フィーバー」の始まりと終わり

唐突に始まった「高温超伝導フィーバー」は、1987年3月に米国ニューヨークで開催された「アメリカ物理学会(APS)」の特別シンポジウムで最高潮に達しました。「立錐の余地もない会場で(参加者は2000人を超えたといわれている)、午後7時半に始まった報告が終了したのは翌朝午前3時過ぎ・・・(中略)・・・この集会は参加者の多さから後日「物理学のWoodstock」と呼ばれた」(参考文献「S5」より)。

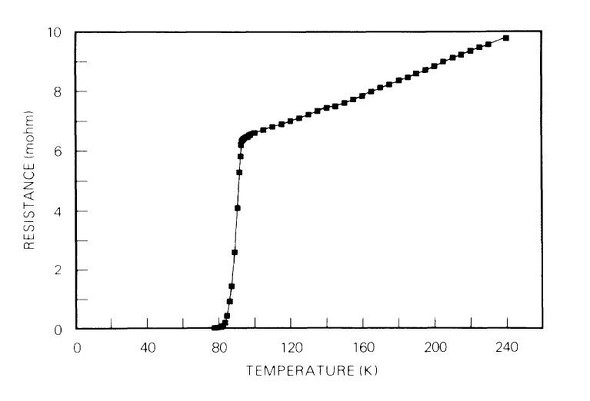

「アメリカ物理学会(APS)」の開催前、1987年2月16日には物質名を明かさず(後にY-Ba-Cu-O系材料と判明)に米国ヒューストン大学とアラバマ大学の共同研究チーム(C. W. Chuほか)が液体窒素温度(77K)で抵抗がゼロとなる超伝導体を発見したことが報じられました(参考文献「S3」より)。

Y-Ba-Cu-O系材料の電気抵抗(縦軸)と温度(横軸)の関係。温度を液体窒素デュワーで制御したとの断り書き(液体ヘリウムを使わずに抵抗ゼロを実現したという意味)が付いている。出所:参考文献「S6」、なお文献ではFIG.1.とFIG.3.のグラフが誤って入れ換わっているとみられるので、留意されたい(筆者は初見で入れ換わりに気付かず、しばらく理解に苦しんだ)

臨界温度が液体窒素温度(77K)を超え、90K前後に達したことは1987年初夏の時点で、ほぼ確実となりました。次にマスコミが期待したのは「室温超伝導」(臨界温度が0℃を超えること)であり、高温超伝導体の探索研究でも先鋭的な動きは「室温超伝導体の発見」を目標としていました。

そのような中、1987年8月20〜26日に京都で「第18回 国際低温物理学会(LT-18)」が開催されることとなります。高温超伝導フィーバーのさなかで偶然にも(国際低温物理学会の開催頻度は3年に1回と少ない)、日本で超伝導に関連する大規模な国際学会が開かれることから、会場の京都国際会議場には日本のマスコミ(テレビや新聞、総合雑誌、専門雑誌など)が大挙して押しかけたのです。

このとき筆者は先述したエレクトロニクス技術雑誌の編集部に勤めており、編集長と自分、同僚の3名で「LT-18」を取材することとなりました。編集部から1つのイベントに3名も出張させること自体が異例(通常、イベントの取材人員は1名)のことです。

さらに異例だったのが学会の会場でした。会場のロビーには全国から数多くの新聞記者が出張していました。研究者とは明らかに異なる雰囲気をまとった新聞記者連中は、日本人参加者をつかまえてはコメントを求めていました。会場内部の質疑応答も異様で、超伝導状態であることを確認した手法と測定方法の確からしさに関する質問が発表者に向けられていました。

200Kを超える温度で急激な抵抗減少を観測したとの報告が複数あったものの、超伝導状態の確認までには至らず、測定ミスの疑いすら出てしまう。そんな裏事情を伏せたまま、報道機関向けの説明会が毎日のように開催されていたと記憶しています。当然ながら臨界温度は上昇せず、マスコミの期待を裏切っていく。開催前にパンパンに大きく膨らんでいた「室温超伝導への期待」は、学会の前半が完了するころには、急速に萎んでいきます。

「高温超伝導フィーバー」は「LT-18」の閉幕とともに、実質的に終了していました。狂乱の時代が終わり、堅実な材料研究の時代を取り戻した、とも言えます。その後も着実に臨界温度は上昇し、現在ではHg系酸化物材料の135K(常圧下、1995年に発見)が高温超伝導体の最高温度として認められています。

参考文献

(筆者注)今回の記事は以下の文献を参考にしていることをお断りしておきます。

S1)Adam Mann、「高温超伝導フィーバーから25年」、Nature Japan

S2)J. G. Bednorz and K. A. Muller, “Possible High Tc Superconductivity in the Ba-La-Cu-O System”, Z. Phys. B, vol.64, pp.189-193, June 1986

S3)北沢宏一、「新酸化物超電導体」、『低温工学』(1987年5月7日受理)、vol.22、no.3(1987)、pp.166-174

S4)「これまでで最高温度となる153Kでの超伝導転移を観測」、産業技術総合研究所、2013年1月30日付け研究成果リリース

S5)福山秀敏、「我が国の超伝導研究―科研費によって基礎研究が大輪の花へ―」、『科研費NEWS2013年度 VOL.4』、pp.20-23

S6)M. K. Wuほか, “Superconductivity at 93 K in a New Mixed-Phase Y-Ba-Cu-0 Compound System at Ambient Pressure”, Physical Review Letters, vol.58, no.9(2 March 1987), pp.908-910

S7)秋光純、「新規超伝導物質探索の進展と今後の展望」、『応用物理』、第80巻第5号(2011)、pp.387-391

S8)田中昭二、「20世紀における超伝導の歴史と将来展望」、『応用物理』、第69巻第8号(2000)、pp.940-948

S9)上田和夫、「第18回低温物理国際会議開催される」、『日本物理学会誌』、第42巻第10号(1987)、pp.943-944

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

キオクシアの年度業績、3年ぶりの黒字転換で過去2番目の営業利益を計上

キオクシアの年度業績、3年ぶりの黒字転換で過去2番目の営業利益を計上

キオクシアホールディングスの2024会計年度通期(2024年4月〜2025年3月)の決算概要を説明する。 自動車通信システムの国際標準に合わせた周波数割り当ての再編成

自動車通信システムの国際標準に合わせた周波数割り当ての再編成

今回は、高度道路交通システム(ITS:Intelligent Transport Systems)の無線通信用周波数帯域の再編成について解説する。 自家用車はレベル3、トラックとタクシーはレベル4の運転自動化を実現

自家用車はレベル3、トラックとタクシーはレベル4の運転自動化を実現

今回はオーナーカー(自家用自動車)とサービスカー(人間あるいは貨物を運ぶ事業に使われる自動車)について、自動運転車両の商品化・商業化状況を説明する。 自動車の未来を創る自動運転技術と遠隔制御技術

自動車の未来を創る自動運転技術と遠隔制御技術

今回から「2.4.2 自動運転・遠隔操作」の内容を説明する。この項は、開発動向と要素技術の2つのパートで構成される。 2035年が節目となる海外のモビリティー(自動車)向け環境規制

2035年が節目となる海外のモビリティー(自動車)向け環境規制

前回に続き、「第2章第4節(2.4) モビリティー」の第1項、「2.4.1 世界に於けるEVの潮流」の後半部を紹介する。 環境と安全の二大課題を解決するモビリティーの電動化

環境と安全の二大課題を解決するモビリティーの電動化

今回からは「第2章第4節(2.4) モビリティー」の概要をご報告する。電気自動車(EV)の潮流や自動運転、電動化技術という3つのパートで構成されている。