「部門ごとにファイル名が違う」はあり得ない! 必要なのは業務の“共通言語化”だ:“異端児エンジニア”が仕掛けた社内改革、執念の180日(14)(4/4 ページ)

社内改革プロジェクトへの抵抗勢力を少しでも弱めるには、とにかく何らかの成果を出すことだ。そう考えた須藤は、「業務の見える化」を社内全体で始めることにした。その第1歩が「業務の棚卸し」だが、須藤たちがこれまでやってきた「業務の棚卸し」とは、まるで違うものだった――。

「業務範囲」に対する認識も違う?

メンバー同士のやり取りを機に、話のバトンは杉谷から若菜へと渡った。

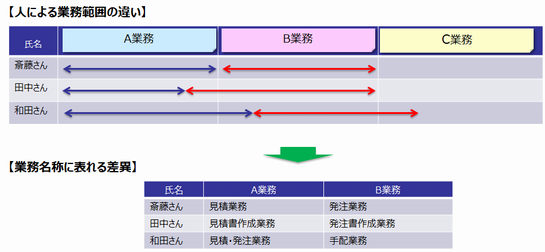

「図4をご覧ください」と若菜は続ける。

「同じ部門で同じ仕事をしている3人(斎藤さん、田中さん、和田さん)であっても、仕事の範囲が異なる場合があります。簡単な例として、見積、発注、手配などを挙げましょう。

斎藤さんは、A業務、B業務ともに(規定や業務分掌によって)定められた通りの範囲の仕事をしています。しかし、田中さんが行うA業務は、本来のA業務よりも少し範囲が狭くなっています。いっぽうで、和田さんは後工程のB業務の頭までがA業務であると思い込んでいる。さらにはB業務の範囲は、A業務同様にC業務(B業務の次工程)の前半までと思っているんですよね。

このような違いを見つけるためには、業務の棚卸しで作成した棚卸表を突き合わせてみます。多くの場合、業務名称が個々人で明白になります。斎藤さんは、正しく業務範囲を理解しています。田中さんは、作成する成果物を業務名称にしています。和田さんは、後工程の頭までを業務範囲だと解釈しているため、一つの業務に二つの業務名称が入ってしまっています。加えて、業務の区切りがおかしいため、本来C業務となる「手配業務」がB業務の名称になっています。同じB業務でも斎藤さん(発注業務)と和田さん(手配業務)の業務名称を見る限り、同じ仕事をしているようには見えません。

ここで言いたいのは、(1)言葉の定義をきちんとすること、(2)個々人による解釈の違いを知ることです。例えば、田中さんのA業務『見積書作成業務』は、見積書を作成して終わりなのか? 和田さんのA業務においては、見積業務と発注業務は内容が異なるので、別々にした方が分かりやすくないか? などです。業務の棚卸しを進めていく過程で共有し、議論を重ね、言葉の定義を決め、業務の解釈を統一していくことが重要になります」

神崎:「例えが分かりやすいですね。庶務課は私を入れて3人が同じ仕事をしていますけど、みんな解釈が違うためか、仕事の範囲も違っています。私たちの仕事は開発の後工程になります。人によってちゃんとやってくれる人と、そうでない人がいるので、後者に当たった場合はすごく面倒なこともあります」

大森:「面倒なのって誰? すごく気になる。まさか自分じゃないよね?」

須藤たちはプロジェクトのメンバーと連携を取りながら、この業務の棚卸しを全部門に一斉に仕掛けた。各部門には少なからず抵抗勢力がいることは分かっているが、今は、「見える化」の第一歩を踏み出すことで、具体的な成果を出すことに集中すべきだ。その結果、味方が増えて、会社を変える原動力へとつながっていく――。須藤はそう信じている。

⇒「“異端児エンジニア”が仕掛けた社内改革、執念の180日」バックナンバー

Profile

世古雅人(せこ まさひと)

工学部電子通信工学科を卒業後、1987年に電子計測器メーカーに入社、光通信用電子計測器のハードウェア設計開発に従事する。1988年より2年間、通商産業省(現 経済産業省)管轄の研究機関にて光デバイスの基礎研究に携わり、延べ13年を開発設計と研究開発の現場で過ごす。その後、組織・業務コンサルティング会社や上場企業の経営企画業務や、開発・技術部門の“現場上がり”の経験や知識を生かしたコンサルティング業務に従事。

2009年5月に株式会社カレンコンサルティングを設立。現場の自主性を重視した「プロセス共有型」のコンサルティングスタイルを提唱。2012年からEE Times Japanにて『いまどきエンジニアの育て方』『”AI”はどこへ行った?』『勝ち抜くための組織づくりと製品アーキテクチャ』などのコラムを連載。書籍に、『上流モデリングによる業務改善手法入門(技術評論社)』、コラム記事をまとめた『いまどきエンジニアの育て方(C&R研究所)』がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Infineonが5000ユーロを寄付した団体とは

Infineonが5000ユーロを寄付した団体とは

Infineon Technologiesの日本法人、インフィニオン テクノロジーズ ジャパンは、CSR活動の一環として「スペシャルオリンピックス日本」という団体に5000ユーロ(約62万円)を寄付した。同団体の理事長を務めているのは、オリンピック陸上女子マラソンでメダルを2度獲得した有森裕子さんだ。スペシャルオリンピックス日本とは、どのような団体で、どのような活動をしているのか。寄付金の贈呈式で有森さんが語った。 ムーアの法則の終息でIDMの時代に“逆戻り”か?

ムーアの法則の終息でIDMの時代に“逆戻り”か?

米国サンフランシスコで開催されたコンピュータ関連のイベントで、半導体業界の専門家たちがパネルディスカッションを行い、「ムーアの法則」を中心に業界の今後について議論した。専門家の1人は、Appleの動きや、近年の大規模なM&Aの動きから、半導体業界はIDM(垂直統合型)に近い形に“逆戻り”するのだろうか、との疑問を投げかけた。 “Japanese English”という発想(前編)

“Japanese English”という発想(前編)

「自分は英語が話せない」――。皆さんがそう思うときは、多かれ少なかれ米国英語/英国英語を思い浮かべているはずです。ですが、「英語」とは米国英語/英国英語だけではありません。英語は、世界中の国の数だけあるのです。もちろん日本にもあって、それは“Japanese English(日本英語)”に他なりません。そして、このJapanese Englishは、英米の2カ国を除けば概ね通じるものなのです。 「AIへの過度な期待を懸念」、専門家らが議論

「AIへの過度な期待を懸念」、専門家らが議論

コンピュータサイエンス分野の団体が開催したイベントのパネルディスカッションにおいて、AI(人工知能)の専門家たちは、「ビッグデータやディープラーニングが、人類のあらゆる問題を解決するという見方が、強調され過ぎてはいないか」という懸念を示した。 AIの“苦悩”――どこまで人間の脳に近づけるのか

AIの“苦悩”――どこまで人間の脳に近づけるのか

人工知能(AI)の研究が始まった1950年代から、AI研究の目的は「人間の大脳における活動をいかにコンピュータ上で実現させるか」だ。大手IT企業や大学の努力によって、AIは少しずつ人間の脳に近づいているのは確かだろう。一方で、自然言語処理の分野では、“人間らしさ”を全面に押し出した「人工無能(人工無脳)」も登場している。 「スカイネット」が現実に? AIの未来像は“自我”がキーワード

「スカイネット」が現実に? AIの未来像は“自我”がキーワード

10年前は、「最も革新的なAIは、自己学習すること」と言われていた。実際、自己学習するAIの開発は進んでいて、実用化が可能なレベルまで達しているものもある。“自己学習”がもう一歩進めば、AIに“自我”が芽生える可能性も否定できない。映画「ターミネーター」に登場する「スカイネット」のような、自我を持つ人工知能がAIの未来像になるのだろうか。