東大、シールのように貼れる有機半導体膜を開発:実用レベルの移動度を実現

東京大学は、印刷法で製膜をした極めて薄い有機半導体膜を、別の基板上に貼り付ける手法を開発した。この技術を用いて作製した電界効果トランジスタの移動度は、実用レベルの約10cm2/Vsを実現している。

食品用ラップにもピタッと貼れる

東京大学は2019年12月、印刷法で製膜をした極めて薄い有機半導体膜を、別の基板上に貼り付ける手法を開発したと発表した。この技術を用いて作製した電界効果トランジスタの移動度は、実用レベルの約10cm2/Vsを実現している。

今回の研究成果は、東京大学大学院新領域創成科学研究科の牧田龍幸氏(博士課程2年生)、渡邉峻一郎特任准教授、竹谷純一教授らによるものである。研究グループはこれまで、厚みが10nmと極めて薄い有機半導体単結晶膜を大きい面積に塗布できる印刷方法を開発してきた。

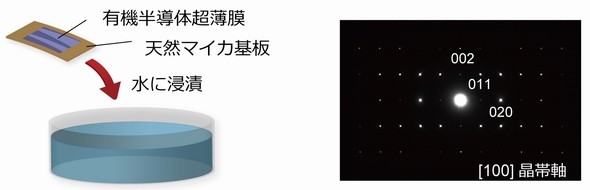

今回は、この印刷手法を用い、表面が平らで親水性に優れた天然マイカ(雲母)上に有機半導体薄膜を形成した。製膜後にマイカ基板ごと水に浸すことで、有機半導体薄膜がマイカ基板から剥離して水に浮かんだ。

剥離した有機半導体薄膜を、透過型電子顕微鏡で観察したところ、薄膜は元の単結晶性を維持していることが分かった。しかも、移動度が10cm2/Vsを超えることも分かった。

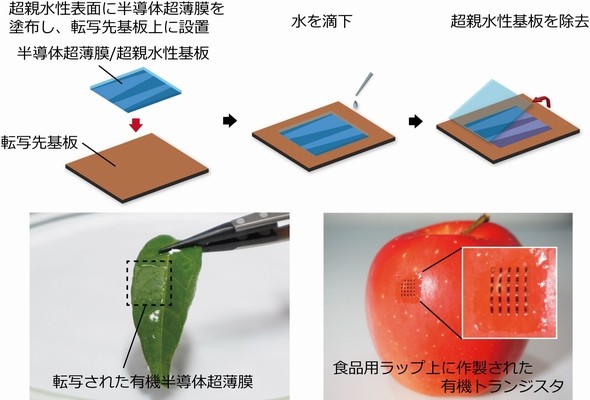

次に、超親水性基板に印刷した半導体膜を別基板に貼り付ける手法を開発した。これは、印刷法で製膜をした有機半導体薄膜が、水に浸すことでマイカ基板から剥離して水に浮かぶメカニズムを利用したものである。

具体的には、超親水性基板上に作製した半導体膜を、転写したい別の基板に接するよう設置する。ここに水をかけると、数秒間で半導体膜と超親水性基板の界面に水が浸入する。そして、半導体膜は超親水性基板から剥離し、同時に転写したい別基板に貼り付く。水のみを用いる簡便な工程であり、半導体膜の結晶成長や電気的特性に悪影響を与えるような溶媒を使ったり、熱を加えたりする必要はない。

実験では、木の葉やフッ素樹脂、食品用ラップなどの表面にも有機薄膜トランジスタを転写した。この結果、いずれも移動度が10cm2/Vsを超えていることが分かった。

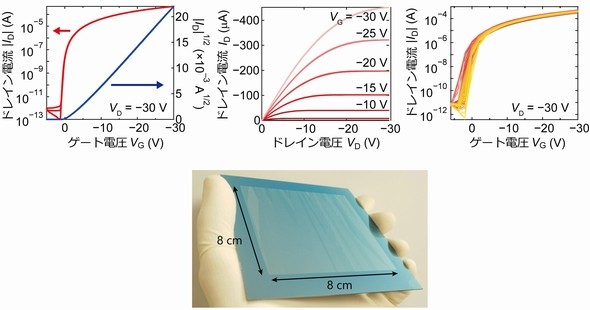

研究グループは、大面積の生産プロセスに適合できるかどうかの検証も行った。具体的には、3cm角の半導体膜を転写し、100個の有機薄膜トランジスタを作製した。これらの電気的特性を評価したところ、全ての素子が動作し平均移動度も10cm2/Vsとなった。さらに、8cm角の有機半導体超薄膜についても転写に成功しているという。

左上図は作製した有機薄膜トランジスタの、代表的な飽和領域の伝達特性。上中央図は作製した有機薄膜トランジスタの代表的な出力特性。右上図は作製した有機薄膜トランジスタ100個の、飽和領域における伝達特性。下図は8cm角で転写された有機半導体超薄膜 出典:東京大学

研究グループは、n型有機半導体材料で同様な手法を用いれば、論理素子への応用が可能とみている。高性能な積層デバイスへの応用なども考えられるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東大ら、簡便な印刷法で有機半導体ウエハー作製

東大ら、簡便な印刷法で有機半導体ウエハー作製

東京大学らによる共同研究グループは、実用レベルの有機トランジスタを実現できる有機半導体ウエハーを、簡便な印刷法で作製することに成功した。 東京大学、極めて小さい電力で磁化制御を可能に

東京大学、極めて小さい電力で磁化制御を可能に

東京大学は、磁化の向きを極めて小さい電力で回転させることができる方法を発見し、この現象を実証した。 東京大学とTSMCがアライアンス締結

東京大学とTSMCがアライアンス締結

東京大学(以下、東大)とTSMCは2019年11月27日、日本産業界に対しTSMCが持つ先端半導体製造技術を利用しやすい環境の提供と、先進半導体技術の共同研究を目的にしたアライアンスを締結したと発表した。 東大、高分子半導体でイオン交換現象を発見

東大、高分子半導体でイオン交換現象を発見

東京大学大学院新領域創成科学研究科の研究チームは、半導体プラスチック(高分子半導体)でもイオン交換が可能なことを発見した。 東京大学、従来比2桁小さい電流密度で磁化反転

東京大学、従来比2桁小さい電流密度で磁化反転

東京大学は、強磁性半導体単層極薄膜に小さい電流を流すだけで、磁化の向きが反転する現象を発見した。 東大ら、低欠陥InGaAs/GaAsナノ円盤構造を作製

東大ら、低欠陥InGaAs/GaAsナノ円盤構造を作製

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター(VDEC)の肥後昭男特任講師らによる研究グループは、バイオテンプレートと中性粒子ビームエッチング技術を組み合わせて、欠陥が少ないInGaAs/GaAs(インジウムガリウムヒ素/ガリウムヒ素)ナノ円盤構造(量子ドット)を作製することに成功した。