東大ら、簡便な印刷法で有機半導体ウエハー作製:実用レベルの移動度を実現

東京大学らによる共同研究グループは、実用レベルの有機トランジスタを実現できる有機半導体ウエハーを、簡便な印刷法で作製することに成功した。

ノズル幅を9cmに拡大、大面積の印刷も可能に

東京大学らによる共同研究グループは2019年11月、実用レベルの有機トランジスタを実現できる有機半導体ウエハーを、簡便な印刷法で作製することに成功したと発表した。

今回の研究成果は、東京大学大学院新領域創成科学研究科、同マテリアルイノベーション研究センター、産総研・東大先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ、物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(WPI-MANA)および、パイクリスタルらによるものである。

有機半導体は、従来のシリコン半導体に比べ軽量で柔軟性があり、低温プロセスでの印刷が可能である。一方で、実用レベルの半導体特性を実現することが難しいなど課題もあった。これらを解決する方法の1つとして、印刷可能な有機半導体材料を用いて単結晶膜を作製する方法が注目されているという。

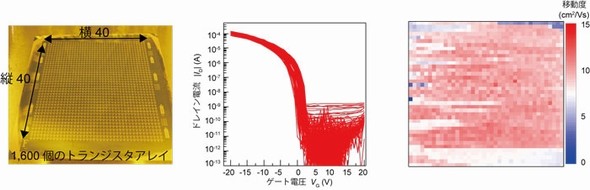

研究グループはこれまで、有機半導体インクを吐出するノズルを用い、スキャンさせた箇所にだけ単結晶薄膜を付ける「連続エッジキャスト」法を開発。この方法で、膜厚が約10nmの単結晶薄膜を作製することに成功していた。開発したウエハーを用いると、トランジスタの移動度が15cm2/Vs以上を示すことも分かっていた。

今回の研究では、ノズル幅を9cmと従来の4倍以上に広げた。周辺装置や印刷条件なども改良し、およそ3分子層(膜厚12nm)の均一な有機半導体単結晶膜を印刷できることを実証した。印刷した面積は4インチ級ウエハーに相当する広さだという。有機半導体は化学的にも安定しており、フォトリソグラフィーによる電極のパターニングも可能である。

研究グループは、4インチ級有機半導体ウエハー上に1600個のトランジスタを作製し、動作確認を行った。この結果、全てのトランジスタが欠陥なく動作。平均の移動度は10cm2/Vsに達することが分かった。

研究グループは今後、より性能が高い有機半導体材料や印刷装置の開発に取り組み、ロールツーロール印刷など、さらなる大面積印刷技術の確立を目指す。共同研究を行ったパイクリスタルは、開発した技術の早期事業化を進めていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東京大学、新たな電子伝導現象を発見

東京大学、新たな電子伝導現象を発見

東京大学は、非磁性半導体と強磁性半導体からなる二層ヘテロ接合を作製し、新たな電子伝導現象を発見した。磁気抵抗効果は従来に比べ約800倍の大きさになることを確認した。 東京大学、従来比2桁小さい電流密度で磁化反転

東京大学、従来比2桁小さい電流密度で磁化反転

東京大学は、強磁性半導体単層極薄膜に小さい電流を流すだけで、磁化の向きが反転する現象を発見した。 東京大学、極めて小さい電力で磁化制御を可能に

東京大学、極めて小さい電力で磁化制御を可能に

東京大学は、磁化の向きを極めて小さい電力で回転させることができる方法を発見し、この現象を実証した。 東大、高分子半導体でイオン交換現象を発見

東大、高分子半導体でイオン交換現象を発見

東京大学大学院新領域創成科学研究科の研究チームは、半導体プラスチック(高分子半導体)でもイオン交換が可能なことを発見した。 半導体ヘテロ構造を用いた高効率冷却素子を開発

半導体ヘテロ構造を用いた高効率冷却素子を開発

東京大学らの研究グループは、半導体へテロ構造を用いて、効率が高い冷却素子を開発した。従来のペルチェ素子に比べ約10倍の冷却能力を持つという。 東大ら、ナノチューブで巨大な光起電力効果発見

東大ら、ナノチューブで巨大な光起電力効果発見

東京大学らの共同研究グループは、二硫化タングステンナノチューブにおいて、バルク光起電力効果(BPVE)が大幅に増幅されることを発見した。